【大纪元2018年07月12日讯】(大纪元记者刘景烨美国波士顿报导)当吴昌宁在波士顿罗根国际机场E出口附近徘徊,向中国游客和美国人讲述自己成为法轮功学员的过程的时候,他时而还会提起八十多年前侥幸逃过南京大屠杀的经历。那时,他被母亲抱在膝盖上,坐车离开南京。

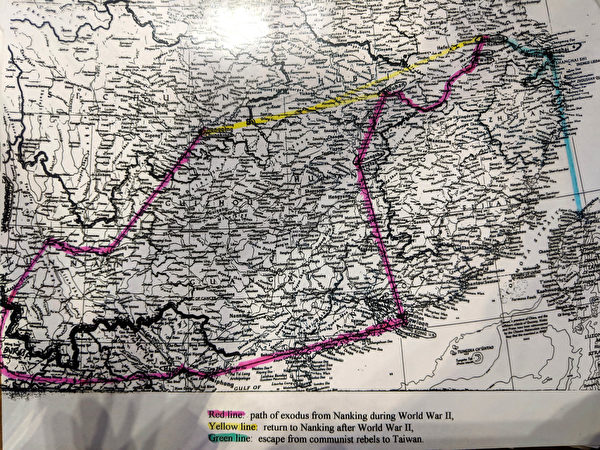

对于这位退休的麻州大学教授而言,那是他至今铭刻于心的第一个人生场景。当时,日本军队已在200英里之外,他的家人不得不逃亡。他们开车、走路、乘船、乘火车和飞机,环绕半个中国,最终却飘洋过海,在美国麻塞诸塞州落地生根。他们几乎死于日本人的轰炸;而奇迹生还的经历,不仅令他对神佛的护佑深信不疑,更为他在八十多年后成为笃信神佛的法轮功修炼者埋下伏笔。

一个二月的周二中午,吴昌宁坐在麻州格拉夫顿(Grafton)火车站的木板凳上,等待开往波士顿的列车。他摘下灰色的帽子,让稀薄、柔软、白灰相间的头发在微风中轻摇。他注视着候车厅外的露天走廊,褶皱、和祥的脸上浮起一丝微笑。他从手提箱拿出一张有关法轮功信仰的传单,递给走进候车厅的一位女士。“祝你幸运。”他愉快地说。列车将在12:18到站,把他带到波士顿南站(South Station)。在那里,他将转乘银线一号公车,到罗根机场等待上海和北京飞来的旅客。

格拉夫顿的傍晚,吴昌宁拉着二十寸的黑色手提箱,慢慢走出南站开往渥斯特(Worcester)的列车。他绕过紫色的站牌,停在通往停车场的楼梯下面。他紧紧握住楼梯扶手,把行李箱拎到四级楼梯上面;走上去之后,又再拎到四级楼梯上面。他感谢了旅客的代劳问候,却坚持自己拉着行李。他说这是自己的负担,必须由自己承负。

寒冬酷暑,星移斗转。每周的周二、周四和周六,他都会坐车两个小时,前往机场向中国人讲述法轮功真相。吴昌宁认为,身为一名海外的法轮功学员,即便已入耄耋之年,也有责任为中国人奔波跋涉,履行自己的使命。

1 “王子变难童”

在吴昌宁家宽敞、明亮的客厅,这位退休教授从电视下面的抽屉里拿出一叠塑料文件袋。他小心翼翼地抽出一叠文件,第一页的铜版纸上印着八幅黑白家庭照:一幅是穿着高领制服的方脸青年;一幅是留着短发的美丽女子;还有一幅是领口系着蝴蝶结,表情略显困惑的小男孩。这些1937年在南京拍摄的照片分别是中华民国兵工署少将吴沆,他的夫人吴管氏,以及他们的儿子吴昌宁。

包括后来成为麻州大学教授的吴昌宁在内,这一家可谓都是知识精英。吴沆是一位靠庚子赔款留美的化学硕士,于1928年同另外八位留欧美的硕士被聘为少将级专门兵工委员,研究如何为尚未发生的抗日持久战做好准备。吴管氏则毕业于苏州女子高中师范班,并以第一名资格保送到苏州女子师范学堂,也曾与美籍华裔物理学家吴健雄成为数学班的同班同学,但后来因结婚而中断学业。

至今,吴昌宁已不记得南京居所的样子。他只记得有人告诉过他:家里有三辆汽车,三位司机,还有专门照顾他这个家中唯一男孩的保姆。

但第二页的图画却展现了吴氏家庭翻天覆地的变化。那是由已故广告设计师、艺术家维格诺拉(Dominic J. Vignola)根据好友吴昌宁的回忆而画的速写:辽阔的江面上几只水鸟划过;江边,一位神色不安的女子抱着小孩坐在黄包车上;不远处,另一辆黄包车正跑向他们相反的方向。当时,吴管氏带着儿子去到了芜湖;尽管暂时躲开了日本军队,但囊中羞涩的他们却已寸步难行。

“这就是战争的惨痛经历,王子也可以在一夜之间变难童。”吴昌宁说。

2 长江边菩萨解厄

他们的逃亡始于八月的淞沪会战。在首都二百英里以北,交战双方都在不断增兵。一个月前,民国政府已决定撤退,并通告东南沿岸的居民和工厂(尤其重工业)迁往西南。中国版的敦刻尔克——一场更具规模、更具影响的大撤退就此开始。

作为兵工署少将,吴沆被派往东南的兵工厂监督机器下撤、包装与运输,他的夫人和儿子这时则要自谋生路。吴管氏把年幼的吴昌宁抱上了汽车,并告诉儿子:他们准备离开家,或许再也不会回来了。

到了南面的安徽当涂,吴管氏让司机回去接他自己的家人,而她则决定与儿子留下,等待淞沪会战的结果。

“我好像跟别人家的孩子玩得很高兴。我们还不懂人类之间战争的恐怖、残忍和破坏。”吴昌宁说。他打开电视和影碟机,开始播放他非常喜欢的电影——“我们为何而战之六,中国之战(Why We Fight #6–The Battle of China)”。这是Frank Capra应马歇尔将军(George Marshall)之邀,于1944年拍摄的七部资料片之一。电影一开始便是1937年9月的上海:铺天盖地的炸弹,燃烧的房屋,四散逃生的民众;“新型战争的恐怖开端,史上首次对大批无辜民众的轰炸。”日军就这样占领了上海,逼迫吴氏家庭及成百上千万南京和其它东南沿海城市的居民踏上逃亡之路。

吴昌宁的文件中有一张名为“1937年南京大撤退”的黑白照片。画面中密密麻麻的人、手推车、自行车、汽车、卡车和鼓囊囊的麻袋挤满了破旧的古城道路。

1937年12月13日,南京被日军攻陷。在南方的当涂,吴氏母子不得不再次逃难。这一次,由于绝大多数大型交通工具都被政府征用,他们只能像“大撤退”中的多数人那样,依靠双腿逃出生天。

“逃亡的人群都尽可能要离日本军队再远一点。非常混乱,非常难过……现在我还记得燃烧的房子,损坏的汽车,倒塌的墙壁。我看到衣服染血的死人和伤者,失去家人的老人和孩子,记得他们的哭声和喊声。”吴昌宁在一篇回忆文章中说。

慌乱之中,吴家母子与其他政府官员家眷走散了。他们只得在时而落下的炸弹和慌不择路的人群中自寻生路。他们逃了出来,向南走到了长江边的港口城市芜湖。他们希望乘船前往汉口与吴沆团聚;但问题在于,绝大多数船只已被政府征用,剩下的则不足以承载众多的难民。最糟糕的是,这时吴家母子已经囊中羞涩。他们流落异乡,或将等来残忍的日军,或将等来一个奇迹。

吴昌宁说,维格诺拉所画的场景就是一个奇迹。当时,吴管氏跟许多中国人一样,尽管没有明确的宗教信仰,却相信觉者的存在,在危难之时往往求救于观音菩萨。

“我不记得母亲那天(在江边八号码头的观音庙里)祈祷了什么。但她的祈祷创造了奇迹!”吴昌宁说。

就在他们走出观音庙,登上黄包车几分钟后,防空警报骤然响起,路上的人们四散奔逃。突然,吴昌宁看到母亲在挥手,听到她大喊:“陈先生!”。那位陈先生就是维格诺拉速写中坐在另一辆黄包车上的那位男士。当时陈先生还在吴沆领导的部门工作,并指挥着一条运载人员和设备前往汉口的运输船;这条船上的一个小零件损坏了,因而他要停船进城购买零件。他对吴氏母子说,他的船已经满载,也许无法搭载他们了,但他会尽可能地腾出些空间。

“他说如果有地方,就会来旅馆接我们。但如果到傍晚还没回来,就说明他帮不了我们了。”吴昌宁说。

陈先生回来了。他跟船上的厨师达成了协议:晚上做完晚餐,清洗过厨房之后,吴家母子可以睡在厨房地板上。“经过长时间的疲劳和饥饿,厨房就像天堂一样。”吴昌宁说。从那以后,他开始明白什么是“觉者的安排”,他与母亲也都成了观音菩萨的信徒。

“由于我是厨房附近唯一的孩子,厨师们对我非常好。所以整个旅途中我都吃得很好。”他说。

3 难童西行

几周后,他们与吴沆在汉口重逢,但又要再度分离。面对日渐恶化的战事,面对快速扩张的日军,民国政府必须向重庆撤退。他们计划摧毁尚由政府控制的铁路,以拖慢侵略者的脚步。在这之前,吴沆必须继续带着工业设备沿江而上。大江茫茫,今后战事的凶吉亦无人能料。因而少将劝他夫人趁还有铁路的时候,带着儿子到南方的九龙与姊夫、高级工程师张海平一家汇合,而后跟随张家前往西南边境的祥云。张海平将在那里的据点监督滇缅公路和铁路的建设。

谈到之后在香港的经历,吴昌宁笑着指向铜版纸右下角五个皱眉孩子的照片。“猜哪个是我?”他向记者问道。

“其实很简单。你看那个穿着不合身毛衣的男孩,袖子明显比胳膊短。没有逃难的时候穿这件毛衣,逃难到香港还是穿同样的毛衣,人长了一截,买不起别的衣服。”他说。

他提到,他的表弟在七十岁大寿那年给了他这张旧照片。在那之后,他才记起脚上的老茧和肿块的由来。“没有钱买鞋子,脚也在长。那几个月我肯定都穿的同一双鞋。”他说。

那是1938年的秋天,暂时平安的生活亦有些许波折。吴昌宁常常告诉母亲,他害怕背他上幼儿园的女孩,因为她的辫子就像一条蛇。三四个月后,在去往祥云的途中,他在越南河内病倒,人生中第一次明白了中药的苦涩。后来到了中缅边境,他看到当地村民“笑起来一嘴黑牙齿,吓得要死,以为他们是鬼”。

最终他与母亲还是平安来到祥云,在那里住到了1940年的夏天。而后,吴沆把他们接到重庆,并为儿子报上了二十五兵工厂子弟学校。

八十年后的今天,吴昌宁仍为侥幸逃过南京大屠杀和其它灾祸而深感庆幸。

4 爆炸与宁静

在吴昌宁家中,“我们为何而战”电影展现了这样的灾祸场景:警报呼啸,穿着黑色裤子或裙子的男女学生快速而有序地跑进山下的防空洞;随后,炸弹抛落,轰隆声中,一个接一个蘑菇云滚滚升起。

“有一天,炸弹掉到了我们房子附近,屋顶在晃。我的祖母就是这样被吓死的。”吴昌宁说。他提到,他家附近的兵工厂总是空袭的目标。尽管生产设备都藏在山洞里,无尽的炸弹却为普通百姓带来了数不清的灾难。

当轰炸机飞行员们回去休息的时候,孩子们便蹦蹦跳跳地跑了出来。当时,颇有隐喻意味的“老鹰抓小鸡”游戏比较流行:孩子们排成一列,保护队伍最后的“小鸡”免受前方“老鹰”的捕食。

在这个普通居民禁止用电的年代,孩子们只能出门玩耍。当然,他们也很喜欢出门。有时吴昌宁会跟一帮学生“探险家”开拓荒山。他们找到了一处竹墙环绕的废弃山寨,也不知曾是盗贼的据点还是政府军的要塞。

有些孩子还把在野外养成的躁动带进了课堂。吴昌宁的一位同班同学说,他们三年级十二个学生里有十一个都喜欢恶作剧:他们半掩着课室的门,把篮球放在门顶;有人开门的时候,球便掉下来砸他的头。有时恶作剧甚至会演变为打架,但通常男生都不是女生的对手——在这个年龄参差不齐的班里,女生们比男生要大得多。

这位小学同学还说,当时班上最小的吴昌宁极少参与其中,通常表现得“诚实、守规矩、沉默、有礼,没什么有趣的故事,像个傻瓜”。

这样的评论倒也中肯。尽管这位吴少将的儿子有坐轿子上学的特权,他总会请两位轿夫在半路把他放下,因为“当我们经过小饭堂的时候,其他学生都走路,就我一个高高在上,很不好意思”。下课之后,他有时会站在嘉陵江边,默默凝视来往船只,看着纤夫们一边齐声吆喝,一边拉船逆流而上。

小学毕业后,吴昌宁被西南大后方的最好的一所中学——南开中学录取。当时的南开学生都必须加入童子军;想出校门的话,还必须取得许可。“如果想吃点甜面包或者花生,你得请教职工帮你在学校外面的商店买。”吴昌宁说。

他提到,当时的童子军教官兼宿舍主管极其严厉,每天早上都要检查学生有没有把被子叠成整齐的方块。“有一次我病了。母亲来宿舍里拿我的衣服回去,不小心掀开了被子,里面滚出来两个橘子。教官责备母亲说她宠坏了孩子。”吴昌宁笑着说。

5 东归与入学的奇迹

尽管日本的轰炸机时常光顾,西南大后方的学生生活却还相对平静。他们学习写作和科学,打球,唱中华民国国歌,阅读孙中山的著作。有趣的事情发生在日本投降之后,人们准备返回南京的1946年。在江边码头登船不久,吴昌宁与众多兵工署官员和家人便感到脚下的轮船正在下沉——过重的人员和行李一上来便把船压坏了。无奈之下,他们只得下船等候下一次机会。

因而当吴昌宁一家回到南京时已是1946年10月,刚好错过了中学入学时间。在他之前回来的两位表兄弟早已在九月进入了南京最好的金陵中学。“我母亲总想让我像两个表兄弟一样有最好的学校可读,但是学校说已经满了,不能再收了。”吴昌宁说。

他母亲吴管氏没有放弃。她找到她丈夫的同学,也即附近的惠文女中校长,请他去做金陵中学校长的工作。女中校长没有答应;他说从西南回来的学生早已挤满了各大学校。然而当他要请吴管氏出门的时候,却听警卫报告有客来访——原来那是金陵中学的校长,到此请他招收一名女生。那么交易来了:我可以招收你的女生,你也招收我的男生吧。没问题!

然而金陵中学的物理老师不高兴了。他对吴管氏说,金陵中学是最好的中学;开学都一个月了,下周就要月考,你这么晚带孩子来上学,他怎么跟得上?

吴管氏没说什么,回去便买了教科书帮儿子补课。一周后,吴昌宁以全班第二名的成绩通过了月考。

“从那以后,物理老师再也没看不起我。所以我很感谢我母亲,带我逃难,又帮了我很多的忙。”吴昌宁说。

6 绝境

吴昌宁从文件袋里取出了维格诺拉的另一张速写,上面是一位被一双强壮的手拉着,吊在火车窗外的女士——这是吴昌宁的母亲。

时间来到1949年的春天。共产党在北方打得中华民国军队节节败退。叛军推进如此之快,以至于让长江以南的民国政府心胆俱裂。不仅政府,就连工厂、商户、学校都决定迁离南京首都。在关闭之前,金陵中学授予了学生结业证书,请他们到别处继续就学。

“开玩笑,我才上高二两三个月,他们给我一张纸,告诉我结业了,让我到别处上高三。”吴昌宁说。

尽管不情愿,他的家庭也只好离开南京。这一次,虽然吴沆还在日本监督赔偿,但吴昌宁又多了个小妹随他们逃亡。他们三人来到杭州,暂住在一个朋友张明生家里,等待前线战事的结果。

然而屋漏偏逢连夜雨:就在他们身处异地,囊中羞涩的时候,吴昌宁突然在吃饭时咳出血来。这是传染性肺病!“我们写信给父亲,问他接下来怎么办。他说你们回老家去。他想他一生做官诚实、正直,共产党不会把他怎么样。”吴昌宁说。

他与母亲和小妹在苏堤上徘徊,吹着清爽的风,看着游过的鱼。母亲没有接受父亲的提议。她担忧吴昌宁的肺,也担忧家族的未来。

“我母亲又一次做了正确的事。”吴昌宁说。在苏堤,吴管氏决定带子女前往台湾。那里更方便去日本或美国求医,更有可能把儿子治愈。因而她立即启程前往上海兵工署办事处找人购买船票或机票。她留下了一个金戒指,叮嘱子女在缺钱时将它卖掉。

过了几天,吴昌宁和小妹打扮成两个游客来到一家珠宝店。店里的伙计掂称量了一下戒指,根据政府规定的金价报了一个价格。

“我以前听说过黑市,我就问他黑市在哪里。他让我们到门口等着。我们出去站了一会儿,一个人走过来问我们是不是要卖戒指,报了一个价格,确实比店里高一点。我们就成交了。”吴昌宁笑着说。

在北方的上海,吴管氏也谈成了一笔交易。当时中国航空公司的总经理刘敬宜是吴沆的好友,因而吴管氏要买机票没有问题。“他对我母亲说,台湾这么小,迟早也要被共产党占领。为什么不听你丈夫的话,还要到那里去?”吴昌宁说。

刘敬宜在1949年11月带领中国航空公司和中央航空运输公司的十二架飞机从香港飞往北京投降了中共。

四月,吴管氏回到杭州。这时,当地的火车站已经人满为患,每个恐惧共产党的民国百姓都想上车,为逃离这片将要沦陷的土地争取多一点希望。推搡的人群挤散了吴管氏和子女。尽管哥哥带着妹妹挤上了火车,但他们的母亲却只能在车窗下挤开一个又一个人,抬头看着车里面的亲人。

“妈妈!”小女孩哭道。

听到哭声,窗边一位健壮的男士伸出了援手。他打开身边的窗户,拽起吴管氏的手想把她拉进车里。然而列车就在这时开始启动。

“我们都绝望了。母亲的手在别人那里,我又没有他强壮。我能做的就只有闭上眼睛向观音菩萨祈祷。但当我睁开眼睛的时候,母亲已经被拉上来了。”吴昌宁盯着维格诺拉的速写说。

直到现在,他依然觉得那次死里逃生的经历是神佛护佑的结果。“如果车再开快一点,最后肯定有一个人要坚持不住。她就掉下去了,再也见不到了。也许是哪个好心人,看到自己上不去车,就在下面帮忙推了一把。”吴昌宁说。

这样他们到达了上海,再从上海搭飞机去台湾。

回首那片生养了他的土地,吴昌宁难以释怀,以至于现在他仍心系那片土地的人们。

“我们为何而战”电影即将结束。伴随着猛烈的机枪声,叙述者坚定地说:“最古老和最年轻的伟大国家……在像中国那样古老的斗争中并肩作战:这是自由与奴役的斗争;这是文明与野蛮的斗争;这是正义与邪恶的斗争。胜利者决定着人类的未来。”

吴昌宁平静地闭上眼睛,像睡着了一样。墙上的时钟指向了十一点。再过半个小时,他将要吃个三明治,而后带着他的黑色手提箱,驾车到格拉夫顿火车站。他要去机场追寻自由。他奔走在一条绵延百年却还看不到尽头的路上。

7 耄耋之年 为中国人奔波跋涉

在这个二月的周二的下午,吴昌宁穿着棕色的毛衣和灰色的长裤。他像往常那样戴着宽松的圆帽,露出脑后白、灰、黑色相间的头发。他褶皱的脸上总是带着慈祥而坚定的神色。他总是微笑着与人交谈,仿佛能透过黑色的眼珠和银色的钛边框眼镜看透过去与将来。

他来到波士顿罗根国际机场E出口附近,坐在一名穿着黑夹克的年轻华人身边。那青年勉强地笑了笑,想要把头转向左边看着吴昌宁的眼睛,最终却低头滑起了手机。五分钟后,他将会看着手机说:“喔我朋友来了,”而后匆匆离开。

对吴昌宁而言,这不过是又一个熟悉的场景。一年来,每周的周二、周四和周六他都会坐车两个小时,前往机场讲述法轮功真相。他见惯了来美国十几年、二十年,却仍然相信中共宣传的华人。还有些人或许不怎么相信宣传,但又为了做生意而不愿招惹中共。

“但这是我的使命。”吴昌宁说。他指的是自己会一直坚持向中国人讲述法轮功的真相。

来美国六十多年来,他自诩为中华民国的爱国者,日本侵略和共产党叛乱的幸存者,也是一位维护正义、反对中共破坏人权的美国公民。他希望他接触的每一位中国人、美国人、各国人都了解中共政府对其治下民众做过的事情,希望每个人能明白真相,凭着自己的良心,做些力所能及的事情去制止这些恶行。他发现,在所有中共的反对者中,法轮功学员往往最能帮助中共的党徒找回他们的良知。

因而在2015年,当一个麻州华人移民社团向这位老教授征求举办中国新年庆典项目的建议时,吴昌宁便建议他们邀请法轮功学员来介绍他们的信仰和功法。

“当时我正好看了大纪元的一篇报导,说一个学校邀请了一位法轮功学员去介绍功法,结果有差不多二十个人宣布退出党、团、队。我一向反共,我觉得这件事值得我推荐。但是那时候我还不了解法轮功,所以我想在推荐之前,我最好先了解一下。”吴昌宁说。

那个社团没有回复他的邮件,但想要了解法轮功的决定,却改变了吴昌宁的人生。他逐渐发现,法轮功的“真、善、忍”理念与他幼年跟母亲逃难时对观音菩萨的信仰产生了共鸣。

“在我第一次去炼功点回家之后,晚上九点,在电视机上看录像,模仿师父炼功动作时,有一阵子忽然感觉像被插电一样,有相当热的热量注入两个小腿。过去在冬天夜里,我有时脚被冻得抽筋而惊醒,为了避免影响睡眠,我经常放一个热水袋在被子里。奇怪的是,自从那夜有这个神奇经验之后,我从此再也不需要冬天在被子里放热水袋了。”吴昌宁说。

曾几何时,这个“真、善、忍”的信仰在中国社会极受欢迎。自1992年开始传播以来,法轮功在七年间传遍了中华大地,吸引了大量的学习者。包括“中国青年报”在内的许多中共控制的媒体都对这群炼功人有过正面报导。中国的电视新闻还展现了大批法轮功学员在公园里炼功的场景。

但当法轮功学员人数超过了共产党员人数的时候,形势便急转直下。政府媒体开始攻击法轮功,学员们开始前往这些媒体讲述实情,而警察亦开始逮捕这些出来反映心声的学员。

1999年4月,时任中国国家主席江泽民在一封给政治局的信中说:“对这种已形成为全国性组织,涉及相当多党员、干部、知识分子、军人和工人、农民的社会群体,却迟迟没有引起我们的警觉。我为此深感内疚。”7月20日,他在没有官方文书的情况下,口头批准了对法轮功修炼者的镇压。

次年,“华尔街日报”记者Ian Johnson采访了中国法轮功学员的家属,写出了法轮功学员陈子秀在监狱里被殴打致死的系列报导,并获得“普利策奖”。

对于华人移民吴昌宁而言,这可谓另一场“文化大革命”,亦可谓另一场“六四屠杀”。对于法轮功学员吴昌宁而言,这就是古罗马对基督徒的迫害,纳粹党对犹太人的灭绝。这些灾难之所以能够发生,不仅仅因为政府的罪恶,更因为社会民众的盲从。但是,民众一旦得到合适的引导,亦可成为捍卫人道价值的决定性力量。

吴昌宁把自己视为引导者:以前引导大学生学习,现在引导社会民众关注中国的人权。但是,吴教授是广受中国学生接受的导师,而法轮功学员吴昌宁却常常被他自己的国人忽视或拒绝。

那名穿黑夹克的青年就拒绝了他。青年走后,吴昌宁在原地坐了一会儿,看着机场的出口。现在是下午三点半;到机场一个小时以来,他已接触了好几个人:

他曾问三个正在聊天的年轻人,习近平做得怎么样?

“呃……我觉得……这个要历史,历史来决定。”一名戴眼镜的青年说。

“但我觉得他比别人干得好。这是他在抓捕了周永康之后说过的话:‘举头三尺有神明’。这对在无神论环境下长大的人很有意思。”吴昌宁说着便递给他们一份复印的大纪元报纸。

他希望通过习近平的讲话吸引这些中国人的注意,告诉他们习近平的政治对手江泽民非法镇压法轮功;而江泽民的盟友周永康等人就是帮凶。他还希望告诉中国人,因“腐败”而被抓捕的周永康及其它高官,其实是因为迫害法轮功的罪行而遭到报应。

不久,吴昌宁又走近了一名正在玩手机游戏的蓝衣青年,后者说他谁也不相信。吴昌宁只好谢谢他,不再言语。

一名新加坡华人倒是和颜悦色,然而却专注于电脑上的工作,不愿与吴昌宁多谈。还有一名1989年来美国的中年男子,在吴昌宁赞扬了天安门广场上抗议的学生之后,立刻哑口无言。

吴昌宁转过身,看到一名年轻华人翘着二郎腿在看手机。因而他站起身,和蔼地笑着走到那人身边。那人勉强笑了笑后随即皱眉。他们谈了十五分钟,他始终没看过吴昌宁的眼睛。

“他听我说完了,但是没有接传单。”吴昌宁说。但他也没有沮丧,毕竟每周接触的华人大多是这样。他不讨厌他们,也不会因为他们的冷漠而退缩。他一直相信,是上天安排他遇到了这些人,让他告诉他们法轮功的实情。他相信每一个人,就包括刚刚差点撞到他的中年女子,都应得到机会,在恶报来临之前,在人道和恶党之间做出选择。

吴昌宁一直坚信他会遇到开明的人。他还记得,有一次碰到一位送父母上飞机的青年,后者耐心地听完了他从抗战难童到法轮功学员的人生历程,而后愉快地同意退出共产党相关组织。“最后,到了要用什么名字登记退出的时候,青年说:‘我们用真名吧,全名。’正是他让我看到,我离开已久的中国还有希望。”吴昌宁说。

当然,吴昌宁不仅仅会接触到华人。在火车、公车和车站里,他常常送给外国人法轮功传单。有时是三五个人,有时是七八个人;有时以为是中国人,交谈后却发现是韩国或越南人。有时在车上遇到好心人让座,或在车站里有人要帮忙拉手提箱,他都会向他们介绍修炼法轮功的好处。“在过去一年中,我跟接近两百个有缘人结下了友谊关系。他们不但听到了我的解释,接了我发给他们的资料,也跟我交换了联络信息。”吴昌宁说。

波士顿地区的一些法轮功学员曾说,吴昌宁是位“可敬的”、“单纯的”老先生。这位老先生每天为了跟这些陌生人说说话,情愿来回奔波八十里路。但对于吴昌宁而言,这难道比他与母亲逃难的路程更艰难吗?那时,他们开车、走路,乘火车和飞机,长途跋涉千里万里,还要躲避日本人的轰炸。

他说,感谢母亲的坚持,成就了他的今天;现在,他也理应坚持自己的使命,为自己的同胞尽一份心力。◇#

责任编辑:冯文鸾