【大紀元2月24日訊】--謹記那些血痕和聲嘶力竭的哭喊,這种記憶有助于我們對這個國家和時代的現實有一個更清醒的判斷。

2月14日,晴。皖北固鎮縣唐南鄉張橋村。

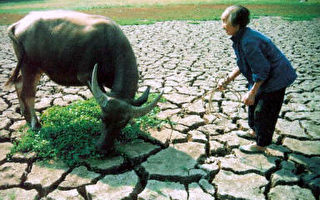

春天已經來臨。車窗外,公路平整,白楊修頎,綠色的麥地連綿起伏。春季慵懶的陽光籠罩黃淮平原,籠罩著黃淮平原上無數的村落,籠罩著我們的目的地,灰扑扑的小張庄。

根据村民小聲的指點,我們的腳步經過了張桂玉家屋后的池塘,池塘邊一條灰塵扑面的小路,經過了一些殘破的土牆,稀稀落落樹枝編就的篱笆。我們懵懵懂懂地來到張桂玉家破敗的院落門前,要采訪一件陳年的舊事——的确是陳年的舊事了,如果不是一本叫做《中國農民調查》的書,如果不是書中的紀錄,這個村庄連同那件6年前的血案,或許會像其他舊事一樣,被徹底遺忘。 6年前的一天,這里的池水和泥泞曾被鮮血浸透,恐怖的叫喊和嚎哭充塞村庄,不到10米的路上,橫臥過四個村民無辜的身體和冤魂。

凄涼身后事

安靜到沉悶的村庄里,即使走在和當年全無差別的環境中,要想象當時的慘狀,仍然很難。但對小張庄的許多人來說,這一幕將是他們此生須臾不能忘卻的慘痛記憶。

他們伸出手指,遠遠地指著池塘邊,低聲屏气地說,“一輛車,拉了四個人哪!”躲躲閃閃的眼神里,村民們頻頻搖頭,“四個人都躺在那條路上,血都流到池塘里去了……”

回顧一下1998年2月18日前后發生的故事,花費不了太多筆墨: 1998年2月6日,在固鎮縣唐南鄉張橋村小張庄的村民一再要求之下,唐南鄉政府派出工作人員,赴小張庄組織清查該村賬務。 2月9日,鄉干部主持下,小張庄村民推選出了12位村民代表,參与查賬工作。

2月18日早上,張橋村副村長張桂全及其子張超偉、張加志、張余良和張樂義,先后來到村民代表張桂玉家家門前。大約10分鐘后,血案發生:張桂全父子持刀屠戮村民,四人慘死,一人重傷。

慘死的四位村民中,有三位是參加查賬的村民代表:張桂玉、張洪傳和張桂毛,一位和查賬無關,他是張桂玉的二哥張桂月。重傷者是張桂玉的儿子,其時尚未成年的張小松。

根据村民的回憶,被殺者中,張桂玉和張洪傳身中多刀而死,張桂月系一刀斃命,張桂毛死于醫院。

我們遇到了張桂玉的遺孀魏素榮。太多的申訴一度耗盡了這個女人的心神,6年后提起往事,44歲的魏素榮突然爆發出了不能抑制的號啕大哭。

6年前,張桂玉、張桂月兩兄弟的死,留下了兩個寡婦和5個沒有了父親的孩子。一個男人的死亡背后,是家庭的迅速衰敗。

張小彪,張桂月的儿子,父親被殺時只有12歲。我們踏進破敗的院落時,滿身油污的張小彪正在鼓搗一輛破舊的自行車。整個院子里,只有院門處的圍牆露出一段新磚的紅色來。

在和院子同樣破舊的正屋中,當我們提到他的父親時,張小彪手足無措,很長時間沒有回過神。而當我們問他母親去了哪里時,這個孩子在空空蕩蕩、屋頂露出一個大洞的房間里,毫無預兆地哭了起來。

張小彪的妹妹張是湖溝中學高中一年級學生,在所有被殺村民的未成年子女里,只有張獲得了讀高中的机會。湖溝中學距离小張庄20多里路程,乘車來回需要6塊錢路費,即使是每個星期來回一趟,這筆開銷還是讓母親陳家蘭難以承受。轉學需要交納3000塊錢的借讀費和600塊錢的學費。陳家蘭東拼西湊,只湊齊300塊錢張能不能獲得一個就近上學的机會,陳家蘭的婆婆和妯娌們都很茫然。

在采訪的歸途中,我們碰到了陳家蘭。疲憊的陳家蘭异常衰老。張桂月死后,几年來耕种著自家的7畝多地,高強度的勞動損害了她的健康,2003年農歷七月,陳家蘭在給棉花打農藥時曾經兩次中毒,左胳膊也患有嚴重的骨質增生。她的妯娌,同樣失去了丈夫的魏素榮則耕种著9畝多地。年复一年,兩個女人念及不期而來的災難,悲從中來。村里的人說,農忙季節常常會看到陳家蘭妯娌在家里大哭一場。

妻子在1998年前就已經出走的張洪傳死后,他的孩子從此成了實際上孤儿。張洪傳死時,兩個儿子年紀尚幼,大儿子張大孩是個痴呆儿,小儿子張高高正在小學讀四年級。張洪傳死后,張高高隨即輟學。后來鄉政府出面,將這兩個孩子送進了附近的養老院。

6年過去了,張洪傳最小的儿子張高高也已18歲。在固鎮縣,我們沒有見到這兩個由老人們養大的孩子。養老院院長王桂芹帶我們去看兄弟倆的房間。透過窗戶上的破洞,遠處的角落里有一張堆著油膩被子的床,靠近窗戶的一張床上,橫七豎八地丟著一些衣物。房間暗而臟亂。

“他們倆的爺給人殺了,從小跟著我,我給他們洗刷,”衰老的王桂芹一直不懂,我們為什么要來找這兩個孩子,她只管自顧自地絮叨著兩個孩子來到養老院后的情景:6年來,她每天要去喊張大孩來吃飯,年复一年地給他洗澡。張大孩不听話的時候,她會恐嚇他說,如果不听話,就送他回去。這句話非常有效,張大孩依戀地告訴老太太,“奶,我就跟著你。”

扑朔迷离的10分鐘

1998年2月18日,小張庄血案前后的10分鐘,屬于那种十分關鍵但是無法還原的時刻。6年以來,這一時刻出現在不同時間、不同載體的描述中——描述中的面貌有細微的差別。這些微妙的差別揭示了描述者對這天發生的事件的基本看法。

6年前,固鎮縣有線電視台一條新聞里,這10分鐘被描述成一次引起“重大的誤殺案件”的“村民們之間的民事糾紛、口舌之爭”。魏素榮告訴我們,電視畫面上的“凶器”——有鐮刀、有菜刀,其實都是公安人員從她家里翻去的。

血案三個月后,蚌埠檢察机關將案子移送市法院提起公訴之際,某報發表了一篇題為《村主任一怒,四村民遭戮》的報道,描述這10分鐘:“一名叫張桂全的村委會副主任因為對村民的激烈言辭極為惱火,便率領眾儿子与村民相互毆打,致使四村民死亡。”

在蚌埠市檢察院以張桂全父子“涉嫌故意傷害(致人死亡)”提起的“蚌檢刑訴(1998)21號”《起訴書》中,這10分鐘內發生了:魏素榮的一句話引發“雙方對罵”,張桂玉和魏素榮首先拿起器械,張桂玉和張洪傳首先動手打人,隨后四名村民瞬間遭戮。

在另一些媒體的描述里,這10分鐘的外延被拓展了很多,至少,這10分鐘并非孤立存在,而是和1998年2月里的許許多多時刻緊密相關,和村庄之外的土地有關,和那些年复一年沉甸甸的勞作和輕飄飄的收獲有關。

《中國農民調查》對蚌埠市檢察院那份《起訴書》的評价,是對這10分鐘的描述之一种:“從《起訴書》上‘審查表明’的案件起因中,你壓根儿就無法知道被殺害的張桂玉等人是負責清賬的村民代表,他們是在行使小張庄八十七戶農民賦予的民主權利;而窮凶極惡的張桂全是有預謀地要對村民代表實施十分殘酷的報复;更看不到村民們已是不堪重負、村干部為掩蓋罪責才是發生這一慘案的最直接原因。”

但無論是過去,還是現在,顯然都有人不同意《中國農民調查》對這一事件的判斷:村民清查村賬務引發村干部報复性殺人。

當年,小張庄村民赴固鎮縣申訴,時任縣委書記就曾疾言厲色地反問村民:“全縣都在清賬,怎么沒殺別人單殺你呢?”這一問,讓受害人家屬和其他村民目瞪口呆。

前固鎮縣委書記的邏輯并不奇怪:如果村民之死由查賬引起,別的地方也在查賬,也就必然會有血案。別的村庄沒有發生血案,所以小張庄的血案和查賬無關。問題是,當時這位縣委書記相信不相信自己的這种邏輯?當他听到這一駭人听聞的慘案時,有什么樣的因素在他心中交戰不已?

這里不得不提到,1993年發生在皖北利辛縣紀王場鄉的“丁作明之死”。“丁作明之死”案惊中央,被定性為“因反映農民負擔問題被打死”,在利辛縣引發了一次巨大的民意動蕩和官場變動。小張庄血案四死一傷,地方官員對“查賬”這种和“農民負擔”問題緊密相關的敏感問題避之唯恐不及,從某种角度來說,是意料之中的事情。

從這一角度來看,關于1998年2月18日那關鍵10分鐘的諸多描述,之所以會有許多微妙的差別,也就不難理解了。

更進一步,當年蚌埠市檢察院以“故意傷害罪(致人死亡)”起訴張桂全父子(最后安徽省高院以“故意殺人罪”對其進行裁定),蚌埠市中級人民法院開庭審理和宣判前不通知被殺村民家屬,乃至宣判后不向被殺者家屬出示《判決書》,以至于他們在安徽省高院才得見《起訴書》的面目等等事情,都可以得到部分的解釋。

而事件發生后,蚌埠市檢察院的工作人員曾到當地進行調查。我們走訪到的魏素榮等家屬,還有當日目睹事發的部分群眾,都稱檢察院未曾向他們了解情況。

小張庄這個寂靜的村庄里,壯年男子大多外出打工去了。滿眼所見,多是老人、婦女和孩子,很多人和魏素榮妯娌一樣,并不識字。他們無從窺見文字和規范的專業語言中顯露出來的微妙差別,他們只是惊奇地用濁重的方言反复說: 咋會不是(因為)查賬呢? 咋會不是(因為)查賬呢?

“村民代表”是什么?

留守在小張庄的老人和婦女們,常常用惊奇的語調回答記者的提問。

“張桂玉是什么身份?”

“什么身份?村民代表呀。”

“其他人是什么身份呢?”

“張桂月是張桂玉他哥。張洪傳和張桂毛是村民代表。”

“他們怎么當上村民代表的?”

“咋當上的?選的。村里選他們查賬的。”

回答得干脆。干脆背后是對“外面來的人”為什么問這种問題感到奇怪。 然而,我們詢問這些“奇怪”的問題,或許并不多余。在小張庄,我們采訪了 1998年的村支書張店鳳。這位支書曾因當年的血案下台,兩年前官复原職,重新出任了小張庄所在的張橋行政村的村支書。我們向他提出了類似的問題。

“張桂玉是村民代表嗎?”

“村民代表不村民代表的……沒清賬之前,村里的人對村里的財務有反映,有人找我,說賣土地的賬要清理,我同意了……誰是村民代表,我現在記不清了。”

“張洪傳和張桂毛是村民代表嗎?”

“張桂毛不是代表。有哪几個村民代表,時間久了,我不記得了。”“當時村里有村民代表的名單嗎?”

“名單……名單是有的……現在找不到了。具體是哪些人,我也不記得了。”

“村民代表有多少人?”

“當時有一种說法,說是12個人。”

“村民代表是怎么產生的?是選出來的嗎?”

“選不選……當時對賬務進行公開清理,選出僅有的几個懂賬理、懂政策的人。算賬的時候,亂哄哄的,好多人來了。不知道哪些人是選的。” 自始至終,張店鳳都沒有“想”起來,張桂玉、張洪傳是不是村民代表,也不記得村民選出村民代表的程序和人數。

遠在1998年2月,“村民代表”還是一個含糊的稱呼。事實上,直到1998年11月4日,第九屆全國人民代表大會常務委員會第五次會議通過《中華人民共和國村民委員會組織法》,“村民代表”才第一次出現在國家法律的表述之中。《村民委員會組織法》第二十一條規定:“人數較多或者居住分散的村,可以推選產生村民代表”。村民代表的職責是:“由村民委員會召集村民代表開會,討論決定村民會議授權的事項。”

寫入有關“村民代表”的條文,被視為《村民委員會組織法》對1987年11月24日頒布、1988年6月1日開始實施的《中華人民共和國村民委員會組織法(試行)》的一個重要改進。

像很多中國現代歷史反复發生的事情一樣,實踐——尤其是農民的實踐,總是走在了成文法條文或者制度的前面。

張桂玉、張洪傳和張桂毛被選為“村民代表”,并非《村民委員會組織法》的制度性安排,小張庄選出“村民代表”的依据不是法律,而是鄉土世界的信任与認同。信任与認同來自道德倫理體系。道德倫理體系与党政系統共存并行,對鄉村事務發揮影響,并非中國農村秩序特有的奇觀。在人口眾多而又分散居住的廣大農村區域里,有效發揮人類組織的社會、經濟和教化功能,維系道德水平和多數人的利益,需要訴求于現代管理學之外的古老傳統,是已經被社會學和人類學研究所承認的事實。 然而,歷史事實、傳統和學術承認在某些時刻顯得蒼白無力。它無法為農村和農民的活動提供合法性的說明。

“孩她爸是為大家死的,可是苦了我們娘几個。”在張洪傳家破敗的屋門前,面對鄉親們的附和,魏素榮并不感到寬慰。

無論是魏素榮、陳家蘭妯娌,還是張洪傳的女儿,他們都要求“為死者恢复名譽”、“賠償經濟損失”。

“知道的念你一聲好,不知道的還以為你這家人家怎樣怎樣。又沒有房子,又沒有個說法,我的孩子以后還要娶媳婦不?”沒有人再敢回答魏素榮的話。

張桂玉生前是瓦工,張桂月生前是木工,都是鄉村里的手藝人。比起普通的庄稼人,他們一般有更高的收入、更受人尊敬。“村民代表”是他們一生中唯一領受的“公眾身分”,但是這一身份不僅引來了殺身之禍,而且讓他們的家庭陷入了無窮的悲傷、經濟窘迫乃至道德怀疑之中。

死者長已矣。活著的人因此覺得,她們有理由要求,屬于“公共領域”的政府應該出面,幫助他們度過這次“公共事務”導致的經濟和道德危机。 問題是,張桂玉和其他兩位死者那個含糊不清的“村民代表”的身份,從來沒有得到任何來自體制的承認,這個“公眾身分”背后隱藏的巨大風險,也沒有任何來自制度的保障。

為了不能忘卻的紀念

我們向支書張店鳳詢問當地農民的收入。他說關于農民的收入,當地有兩种算法。第一算法是計算農民的純農業收入,說到這里,他用手作了一個“0”的手勢,說,小張庄乃至張橋村,農民的純農業收入至少在2003年是“倒挂”。第二种算法是鄉政府的算法,這种算法將農業收入、養殖業收入、打工收入和植樹等等可見的和不可見的、兌現的和沒有兌現的、當年的和歷年重复計算的种种可能“收入”,全部包含在內。他告訴我們,這樣計算的結果是,當地農民人均年收入1500塊錢。他反問我們想听哪种算法。

張店鳳,這位事發時期的村支書,在采訪中一再強調,各級政府對小張庄事件都有調查。他“不便回憶”,而且個人對此事也“沒有任何看法”,只是認為過去的事情“沒有必要重現”。

他表示,對當年的事情及其處理,“兩种意見都有”,至于是“哪兩种意見”,他再次表示,“自己沒有意見”。張店鳳對提起這樁陳年往事顯然缺乏心理准備,不斷抖動的手指和嘴唇,急促發顫的高亢聲音和不斷挪動的腳步,多少泄漏了他內心隱秘的情緒。 雖然張店鳳更愿意忘記6年前的那次悲劇,有一件事或許是不應該被忘記的。一九九二年五月,正在任上的小張庄村委會主任張桂全,因為經濟問題和生活問題,曾被固鎮縣人民法院判處有期徒刑一年,緩刑兩年。在張桂全的刑期未完之際的一次并村中,小張庄合并到了張橋村,張桂全繼續出任了張橋村村委會的副主任。

很多沒有忘記當年事的小張庄人向我們證實,這次村民自治机构領導人的任命,并非出自于村民的民主選舉。

《中國農民調查》評价這种常見得要被人忽略的現象時說:“一個社會集團的力量大小,并不取決于它的人數多少,而取決于它的組織程度……中國農民盡管人數眾多,可是他們過于分散,沒有足以抵御壓制的組織資源,而鄉村干部卻是嚴密組織起來的,他們是國家政權在農村的合法代理者。如果這個代理者,哪怕只是其中的少數人,把國家政權的意志拋到一邊,憑借政權的組織資源為自己的利益服務,這將是十分可怕的!”道德的“惡”一旦搖身一變而成“制度的惡瘤”,小張庄的慘劇就成了一條不斷下行的村民自治圖線的終點。

當中國的農村改革篳路藍縷艱難前行的時刻,“村民代表”一詞從含糊到清晰,昭示著一种變化:原有的制度不斷吸納農民民主實踐的創舉,又用新的制度將這种創舉固定下來。從承包責任制的推行到稅費改革的實施,無不歷經這樣一個從含糊的邊緣到清晰的中心的過程。

小張庄的血痕漸淡,套用魯迅的話說,“將來總會有記起他們,再說他們的時候的”。但即使是在政治家和專家為“三農”問題困惑撓頭,有良心的知識分子為農民減負奔走呼告,發展農村的大政方針、文件宣告相繼出台的時候,我們也要警惕對一种常識的遺忘:“三農”問題上的每一點進步,無不付出過沉重的代价。謹記那些血痕和聲嘶力竭的哭喊,對政府部門、知識分子和那些生活在城市中的市民——在農民工的身影時刻進入眼帘的城市街頭,這种記憶有助于我們對這個國家和時代的現實有一個更清醒的判斷,而不是對廣袤的土地和鄉村陷入徹底的無知和麻木之中。

《新世紀》

(http://www.dajiyuan.com)