【大纪元2020年08月29日讯】继2013年出版的《资本的世界历史:财富哪里来?经济成长、货币与危机的历史》(Der Sieg des Kapitals)三年之后,德国财经记者乌丽克.赫尔曼(Ulrike Herrmann)接续出版这本《除了资本主义,我们有更好的方法解决当前的经济危机吗?我们可以从史密斯、马克思和凯因斯学到什么?》。前一本书探索财富和经济成长这个很根本、很重要的大课题,发现“资本”是很关键的因素,而资本和货币之间关系密切,在长期发展演变过程中,不但金融危机不断出现,失业问题成为棘手课题,而贫富悬殊且愈来愈严重。为什么会这样?问题何在?有何灵丹妙药?资本主义会走向灭亡吗?经过三年的研究思索后,赫尔曼在这本新书中提出了答案。

当今经济学家无用乎?

本书开宗明义就举英国女王伊莉莎白二世在2008年全球金融海啸肆虐之际,提出“怎么可能没有人预见这场危机?”这个疑问,而英国经济学家回复一封长达三页的信表示:“陛下,简单来说,许多聪明人士的集体想像力在这里出了状况。”证明当今经济学家无法提出更好的理论。作者再以德国总理梅克尔虽然获得经济学家的诸多建议,但这些建议却派不上用场。2014年夏,梅克尔受邀参加一场诺贝尔经济学奖得主聚会,在会上客气却坚定地指责他们荒谬地认为自己绝对没有错,她认为身为经济学家,应该“在不确实了解时,坦白说明错误率或不明确之处”,这凸显了经济学家的夜郎自大和不真诚。

作者进一步指出,经济学家们并非在象牙塔中远离人群,不会造成任何灾难,而是经济学家担任最高阶政策顾问,也是各种专家小组的成员,“经济学家的错误,代价不仅高达数十亿欧元,甚至是人命。”作者又说,如今连一些著名的经济学家也认为他们的学科不再是一门理性的科学,而是横遭拆解,变成近乎传播宗教信条的教派,而2018年诺贝尔经济学奖得主之一保罗.罗默(Paul Romer)就曾表示:“经济学不再以一门科学专业该有的方式运作,这个问题似乎变得更严峻了。”罗默谴责同行:“仿佛参加一场宗教间的聚会”,纯粹只是“诵念教义”,期待别人“肃穆聆听”。

本书所谴责的主流经济学家及其学派,也就是“主要以数学模型为基础,所谓的‘新古典学派’”,此学派主导经济学教科书市场,确保自己不受任何批判:只要在前学期深深影响学生,就不愁没有追随者,就能在理论战场上大获全胜。作者指出,“主流经济学死守教条的一项作法,就是断然模视本行的重要理论家。”而亚当.史密斯(Adam Smith, 1723-1790)、卡尔.马克思(Karl Max, 1818-1883)和约翰.梅尔德.凯因斯(John Maynard Keynes, 1883-1946)这三位理论家被忽视,其学说在大学中鲜少探讨,遭到曲解,甚至完全不教是最严重的。

赫尔曼强调,其实创建、革新经济学的,正是这三位理论家,只有他们三人才重新为经济学列定座标,没有他们,便不会有现代经济学理论。赫尔曼指出,主流新古典学派所建构的模型,仿佛工业化进程从未发生过,经济纯粹由物物交易构成,对于生活在一个发展已经成熟,大集团主控,而银行“无中生有”创造货币的资本主义社会中,究竟意味着什么?现代主流经济学家大多一无所知,难怪每当金融危机出现,这些经济学家总是目瞪口呆又无能为力。

重新重视史密斯、马克思和凯因斯

到底主流经济学家错在哪里?赫尔曼认为,必须先认识主流经济学以外的其他理论,也就是史密斯、马克思和凯因斯等人的思想。她说这三人一如其他理论家,都是时代的产物,他们的某些想法纵然已经被历史发展反驳,但他们不同于今日的经济学家,他们提出了根本问题,并且审视真实世界,直到今日,他们的分析依然历久弥新,就连他们的错误也比主流经济学家的理论,更能呈现资本主义的样貎及其动态演变。资本主义是一种总体制度,它不只是深入经济,更渗透到所有的生活领域,而在认识史密斯、马克思和凯因斯这三位最睿智的资本主义理论家之后,我们才能深度体验“资本主义”的冒险旅程。

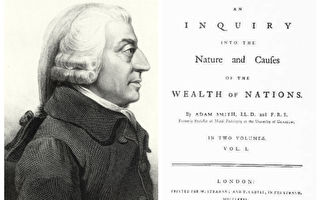

基于这样的认知,赫尔曼于是身体力行,将史密斯、马克思和凯因斯这三位各引领十八、十九和二十世纪的名家,以九章的篇幅写成本书。前二章介绍亚当.史密斯和其1776年的经典名著《原富》(An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations,简称The Wealth of Nations,中文译名较为人熟知的是“国富论”,但此译名易被导向“经济国家主义”,与史密斯的本意正好相反,而严复最先的译名“原富”较合适);第三和第四章则简述马克思的生平及其1867年的名著《资本论》、第五章插入赫尔曼所认知的新古典经济学派;第六和第七章分别介绍凯因斯的多采多姿生平以及其1936年的巨著《就业、利息和货币通论》(The General Theory of Employment, Interest, and Money,简称“通论”或“一般理论”);第八章陈述作者认为的今天主流观点,主要是所谓的“新自由主义学派”;第九章以“我们可以从史密斯、马克思与凯因斯学到什么?”作结论。

这本德文原版书出版后,在德国得到不少专家名嘴,以及媒体的好评。译笔流畅的中文版想必也会受华语世界读者的青睐,为使读者获取有益的知识,个人对书中提及的几个重要的观念,提出个人的三点认识供读者比较参考。

数理化、模型化主流经济学的演化

首先,作者对主流经济学的批评,在数理化、模型化以至于与现实社会脱节上,早已不是新鲜事。早在1949年,奥国学派(Austrian School)第三代掌门人米塞斯(Ludwig von Mises, 1881-1973)在他的巨著《人的行为》(Human Action)第235页里,有这么一句话:“当今大多数大学里,以‘经济学’为名所传授的东西,实际上是在否定经济学。”转眼70年过去,如今重读这句话,不但不觉得失效,反而更凸显其真确性。正如自由经济前辈夏道平先生(1907-1995)所言:“这几十年通用的经济学教科书,属于技术层面的分析工具,确是愈来愈多,但在这门学科的认识上,始终欠缺清醒的社会哲学作基础。说得具体一点,也即对人性以及人的社会始终欠缺基本的正确认识。”

经济学在亚当.史密斯和《原富》的开创下,古典经济学派于焉诞生,先历经李嘉图(D. Ricardo, 1772-1824)、马尔萨斯(T. Malths, 1766-1834),以及密尔(J.S. Mill, 1806-1873)等几位名家的发扬光大,继而在马夏尔(A. Marshall, 1842-1924)的手上演化为“新古典学派”。由于马夏尔的《经济学原理》(Principles of Economics)一书提出了供需图形、均衡、长短期、效用等分析工具和观念,让经济学的教学讲授更为方便,而经济学这门学问也就粲然大备了。

1930年代,经济学有了重大变革。主要因为1929年美国华尔街股市崩盘,引发迄今世人还闻风丧胆的“全球经济大恐慌”,一时经济萧条、失业者遍布,直到凯因斯的巨著《就业、利息和货币的一般理论》(The General Theory of Employment, Interest, and Money)问世,才提出“创造有效需求”的解药。从此,政府能以总体经济政策对整体经济体系作“精密调节”的干预,就普遍被接受,也开启了“总体经济学”的大门。而“国民所得和会计帐”在1940年代被有“国民所得之父”尊称的1971年诺贝尔经济学奖得主顾志耐(S. Kuznets, 1901-1985),以及有“国民会计之父”之称、1984年诺贝尔经济学奖得主李察.史东(Richard Stone, 1913-1991)发展成形,更成为政府能以政策促进“物质性”国民所得(GDP)成长的依据,也助长凯因斯理论的普及。如今,我们在日常生活中接收的财经消息报导,几乎都是总体经济的范畴;而经济学也的确在总体经济学诞生之后,才成为显学。

亚当.史密斯的《原富》虽是好书,但讲授不易。真正被世人所普遍接受的经济学教科书是在1948年面世的,就是1970年诺贝尔经济学奖得主萨缪尔逊(P.A. Samuelson, 1915-2009)花了三年才完成的《经济学》(Economics)。该书出版后洛阳纸贵,曾有一段不短的时间,其在全球的销售量被认为仅次于《圣经》。这本基本经济学教科书之所以畅销,天时、地利、人和齐备。一来当时第二次世界大战结束,新的问题一箩筐,经济学面临一种动态阶段的挑战,“马歇尔计划”所揭示的政府强力策略抬头,而学生普遍渴望能有密切连结时势的入门教科书;二来萨缪尔逊在当时已有显赫的学术地位,可以全力撰写教科书;三来萨缪尔逊精通数理,有充分能力在教科书中以简单明了的“数理模式”搭配撰文,让学习者更易于研读。就在此种环境下,萨缪尔逊撰写的基本经济学教本轰动全球,不但让经济学普及成为显学,也奠定经济学在不久之后列入诺贝尔奖颁授学门的基础。

也就是萨缪尔逊的这本教科书,以及他在1947年出版的《经济分析基础》(Foundation of Economic Analysis),让数理分析工具逐渐导入经济学,而且也将凯因斯理论透过此一工具传达给世人。经过半个世纪的演化,经济学数理化已然喧宾夺主,成为主流。同时,“计量方法”也相应蓬勃开展,使得经济学可以从事实证,让“数量化”的结果足以“提出证据”、大声说话;尤其重要的是,能评估政府公共政策之影响效果,得到数字答案。怪不得1982年诺贝尔经济学奖得主史蒂格勒(G. J. Stigler, 1911-1991)早在1964年第77届美国经济学会(AEA)年会上,以会长身份演说时兴奋地说道:“数理分析新技巧之威力,就像是用先进的大炮代替了传统的弓箭手。……这是一场非常重要的科学革命。事实上我认为,比起数量化愈来愈强大的势力及牵连之广,所谓的李嘉图、杰逢斯(W.S.Jevons, 1835-1882)或凯因斯的理论革命,只能算是小小改革罢了。我认为,经济学终于要踏进它黄金时代的门槛了。不!我们已经一脚踏入门内了。”史蒂格勒在演说辞的文末还笃定表示,经济学家将会变成民主社会的中坚人物、经济政策的意见领袖!

随后,历史的发展可说完全符合史蒂格勒的预期。在1970年代末期“停滞膨胀”(stagflation)来临之前,经济学的发展的确达到顶峰。在此黄金时代,甚至有“从此经济学家和政府(客)之密切合作,能使经济体系维持繁荣,不景气将永不再来”的豪语出现。而诺贝尔经济学奖在1969年首次颁发,得主就是两位著名的“经济计量学家”;隔年第二届得主公布,又由萨缪尔逊这位“数理经济名家”获得。这就更印证:经济学成为显学,是因具备了“实证经济学”的特色。而2000年诺贝尔经济学奖得主之一的黑克曼(James J. Heckman)更坚信:“将经济学置于可供实证的基础上……,如此一来,经济学就可能会有所进展。”

当然,让政府扮演经济舞台要角的总体经济学,加上数量方法日新月异促使实证经济学发挥重大影响,是经济学能够取得如日中天般地位的重大要因。在政府扮演干预经济主角这件大事上,庇古(A.C. Pigou,1877-1959)的贡献,就不能略而不提。他在1920年出版《福利经济学》(Welfare Economics),提出外部性、社会成本的概念,以及“市场失灵”因而产生,必须由政府出面校正来达到福利最大的论述,也对政府干预政策和数理分析、实证技巧的重要性提供了更大、更有力的基础。当“赛局理论”兴起,数理化又更进一步加深了!这种趋势看似沛然莫之能御,不过,一直以来,反省的声音还是不时出现,屡见不鲜。

由上文简要分析,可知当今主流经济学系由史密斯的古典经济学演进而来,在数理工具辅助下由不同的经济名家接棒改进而来,而史密斯和凯因斯两位大师的理念最具分量,尤其凯因斯的总体经济学更是当今的主流,所以说主流新古典经济学派忽视史密斯和凯因斯,那是大大地误解了。至于说当今教科书上的分析工具和模型,虽然不是真实世界,但以完全竞争市场导出的简单供需模型,来解析实际社会的诸多问题,却是威力强大,尤其对政府的物价管制及干预市场政策更可证明其错误并有“爱之适足以害之”不幸后果。

其次,关于史密斯.马克思和凯因斯三位大师的思想和著作被忽视的问题。其实,这三位大师虽然都已作古,但对当今世人而言,仍然如雷贯耳,尤其史密斯和马克思,不只名闻经济学界,对其他各领域人士也是一样,凯因斯则有“经济学界的爱因斯坦”、“资本主义的救星”、“战后繁荣之父”、“最伟大的经济学家”美称。三人的代表作《原富》、《资本论》、《一般理论》被列为“经典”。正如哈利.强森(H. G. Johnson)所言:“大凡被称为经典名著,就是每一个人都听过,却没人真正看过的书。”“现代人”真的对这三本书名琅琅上口,却很少有人真正读过。

马克思理论

马克思的《资本论》连恩格斯都认为艰涩难读,遑论一般人!奇怪的是,该书却畅销全球,自十九世纪迄今,该书仍一直在各个社会流传。而马克思提出共产主义,是要打击资本主义并取代之。由于工业革命让全球生产、所得、财富暴增,人类虽跳出贫穷陷阱,却又出现“贫富不均”,因此资本家被认为剥削劳工,劳工不但领低薪还在不良的工作环境中煎熬,而且童工更是到处都是,大文豪们将这些情况扩大渲染,于是“悲惨世界”的景象深印人心。马克思以《资本论》吹起斗争资本家的号角,甚至演变成穷人翻身的流血“革命”。资本主义和市场经济受到指责、挞伐,政府中央计划,集权独裁、保护主义、管制和干预市场成为主流。

到了二十和二十一世纪,同样的故事再度重演,金融风暴、金钱游戏、房地产炒作、中产阶级消失、M型社会等鲜活贫富悬殊两极化事实,兴起一波波全球化的寻找病因好对症下药热潮。2014年出版的《二十一世纪资本论》这本全球畅销书可说为此作了总结。

那是法国经济学家汤马斯.皮凯提(Thomas Piketty)的作品,他被称为“马克思还魂”,其著作更明说是“二十一世纪资本论”,意即“资本论的新世纪版本”。该书认为资本主义是造成收入与财产持续分配不均的主因,皮凯提根据三百年的具体数据,提出两大论点:一、除非有大规模战争和政府的介入,资本的年报酬率约4%至5%,而经济成长率仅1.5%左右;二、如果“资本的年报酬率一直大于经济成长率”,贫富差距将继续扩大,致富者愈富贫者愈贫。于是,皮凯提建议政府应对富人“课80%重税”,以消弭所得分配的不均。

这本书的畅销显示其论点获得认同,而国际货币基金(IMF)建议,中国和印度要加税与提升基本工资,以便创造贫富均霑的发展模式,遏止贫富差距的扩大,世界银行资深总监也呼吁,各国政府要创造工作机会并改善劳工待遇,都显示了全球舆论倾向主张政府出面强力干预市场,以课重税和强制加薪等方式来解决问题。

事实上,自十九世纪以来,这些说法与作法一直存在,就是指责资本主义、市场经济,谴责自由市场,期待大有为的政府驯服可恶的资本家、大企业,并以重税方式惩罚可恶的剥削者,终而达成公平正义的社会。

这些说法与作法都高举“公平正义”的大纛,以抗争方式要求政府大力保护弱势者,结果劳资对立、阶级对立、世代对立等争议愈演愈烈,使社会永无宁日,争争斗斗几近“人人为近敌”。1974年诺贝尔经济学奖得主之一海耶克(F. A. Hayek, 1899-1992)早已说过“走向奴役之路”,这些将政府“神化”(具无所不能神力),认为人间“对立、冲突”是常态的主张是社会主义左派的思维,其实骨子里是道道地地的共产主义。即使共产极权社会已证明是“生灵涂炭”,而社会主义、社会福利制度也被证明是“包着糖衣的毒药”,为何依然被世人、尤其是知识份子崇奉呢?原来它们被认为是一种学说(思想)、一种主张、一种信仰,毕竟“主义”被诠释为“思想”、“信仰”、“力量”,不至于有致命的危险。不过,实情并非如此。

当今这些以“社会主义”为代表的各种学说,都充斥共产主义基因,不只是“包着糖衣的毒药”,其本质是一个“邪灵”(〈共产党宣言〉第一句话),它由“恨”及低层宇宙中的败物所构成,仇恨而且想毁灭人类。它不以杀死人的肉身为满足,还要让人的道德败坏到无可救药的地步,使生命真正的死亡。“共产邪灵”就是要使全人类都跌入万劫不复的深渊中,并走向毁灭。从它出现迄今一百年已造成上亿人的死亡,如今更隐匿在社会主义之下,由共产中国经济的发展来荼毒全人类,刻正处于毁灭的悬崖,除非世人能赶紧觉醒,铲除邪灵,否则人类将面临灭亡的危机。

凯因斯理论所向批靡

凯因斯的《一般理论》一问世,立即风靡全球,尤其在美国更是掀起狂潮,学术圈争先恐后的阅读研究,产生了不少博士论文和经济博士,掀起凯因斯革命,而凯因斯学派也出现。虽然海耶克曾对凯因斯提出强烈批评,而1976年诺贝尔经济学奖得主弗利曼(M. Friedman, 1912-2006)更有“凯因斯革命的反革命”,而1970年代“停滞膨胀”的出现也让凯因斯理论受到打击,但凯因斯理念不仅没消失,反而在二十一新世纪持续放光彩,由2008年诺贝尔经学奖得主克鲁曼(P.Krugman)有“凯因斯还魂,比凯因斯更凯因斯”的称号,可知凯因斯从未没被遗忘,其理论还是被普遍认可并得到运用。

凯因斯写作《一般理论》,是为了探索经济萧条的成因及解决之道。他认为当时世界经济之所以萧条、失业之所以众多,基本上是由于社会中总合需要的不足;而所谓总合需要之不足,则由工人于充分就业时按当时之工资率所可收到的工资总额来决定,若总合需要不如工资总额多,就是总合需要的不足。这将使社会可能制成的产量不能全部销售,结果会引起经济衰退,以至萧条。这时唯有由政府采取通货膨胀政策,才能将这种逆势扭转过来。

海耶克却不以为然,他认为众多失业之所以产生,是由于劳动(以及其他生产要素)在各业(及各地)之间的分配与对其产品之需要的分配间不能协调。这种不能相互协调的现象,是因“相对”价格与工资之体系受到扭曲所引起的。只有将它们之间的这种关系加以调整,才能改正。也就是说,在各经济部门中,所有价格与工资都须遵照由供给与需要相等的原则来决定。换言之,失业之所以发生,是因为各种在自由市场与稳定货币下,所自行产生的均衡价格与工资发生偏差。而这种偏差无法以通货膨胀来改正,相反地,运用通货膨胀只会使失业更为增多。

为何我们不能运用通货膨胀来使失业减少呢?原因有二:第一、为了达成这种目的,通货膨胀必须经常迅速进行;通货膨胀一旦加速推行,最后必然会到达一种程度,使价格经济制度无法有秩序地运作下去。第二、最重要的,在长期间这种膨胀使失业不得不大量增加,以致超过了通货膨胀原来所欲消除的数量。一般的论调是,通货膨胀只是将社会生产数量重新分配,而失业则会减少社会生产的数量,所以害处较轻。海耶克认为这种论调是错误的,因为失业增加是通货膨胀所造成的。

通货膨胀让有些工作暂时具有吸引力。当通货膨胀停止时,或甚至当其进行的速度降低时,这些吸引力就会消失。这是因为通货膨胀会发生两种变动:第一、货币数量在各生产部门与各生产阶段之间的分配变动了;第二、物价将会再上涨的预期形成了。

一般对货币之充分就业政策表示支持的人,通常认为只要总合需要能增加一次,就足以在相当期间保持充分就业。此一论据却忽视了这种政策带动在各产业间的分配所发生的影响,也忽视了其对于各种工会之工资政策所发生的影响。

只要政府不管工会要求多少工资,都一律负起维持充分就业的责任,工会自然没有理由考虑它们这种工资要求会对失业发生任何影响。在这种情形之下,每次工资的增加如果超过劳动生产力的增加,那么就必须增加总合需要,不然就会引起失业。这种新增的货币供给,一定会引起对各种货物与劳务之需要的相对数量的变动。这些相对需要数量上所引发的变动,一定会进而引起相对价格的变动,最后自然会引起生产方向与生产要素(包括劳动)之配置上的变动。

海耶克认为通货膨胀进行愈久,则依赖通货膨胀之继续才能找到工作的人就愈多,这些人甚至还依赖这种通货膨胀能加速地继续下去。这不是因为他们如无通货膨胀就找不到工作,而是因为他们已暂时被通货膨胀所吸引,而参加一些非常吸引人的工作,现在这些工作却在通货膨胀缓和或停止以后而又告消失了。

当时海耶克的这种论断固然没有人听信,在第二次大战后世界经济正值25年史无前例的大繁荣的期间,他仍不断地提醒世人这种依赖通货膨胀所形成的繁荣无法持久;为防止经济萧条之来临,就须趁经济正旺盛时立即采取行动,停止通货膨胀,但当时无人相信他的看法。结果是,1970年代通货膨胀与失业同时并发的病魔终于来临,产生了可怕而难解的“停滞膨胀”。

事实上,海耶克曾经怀疑凯因斯是否真的会同意以他的名义,提出这种通货膨胀政策。凯因斯早在1919年就告诉我们:“要摧毁社会存在的基础,没有一种方法比伤害其通货更巧妙、更有效的了。在这过程中,经济法则所蕴藏的所有力量就被运用于破坏上,其进行的情形是一百万人中不会有一人能觉察。”

凯因斯还指出,列宁曾提出这样的论调:“摧毁资本主义制度最好的方法是破坏它的通货。”

凯因斯对于通货膨胀之为患既有如此深切体认,又怎能提出以通货膨胀解决失业问题的政策?

1984年海耶克曾说:“在这一紧急的时期,我曾密切注意这种发展,有时也曾与凯因斯讨论一些重大问题。在许多方面,我对他都是很敬仰的,我一直就认为他是我所认识的最杰出的人物之一。无疑的,他是他所处的时代中最有力量的思想家与宣导者之一。但是,听起来也许矛盾,他实在不是一位受过高度严格训练的经济学家,他甚至也未曾关怀经济学之成为一种科学的发展。到最后,他甚至并不考虑要使经济成为一种科学,而只是想利用他的卓越才能,对于一些他的灵感为当时切需的政策,提出一些理论上的根据,以使大众信服。”

凯因斯从不承认,为了增加货币需要以促进就业永久的增加,就必须以不断增加的通货膨胀来予以支持。但后来他彻底体察到,对货币需要的不断增加,最后必然会引起通货膨胀的危机。到了晚年,他对这问题之发生甚为忧虑。然而,并非活着的凯因斯,而是他的理论,继续享有影响力,而且决定了之后事态的发展。

海耶克曾以其经验加以证明。当他在1946年最后一次与凯因斯讨论这些问题时,凯因斯对于一些与他最接近的同仁不断极力主张信用扩张感到惊慌。凯因斯甚至诚挚地对海耶克保证,当那些他为1930年代通货紧缩所设计的理论有了危险的影响,他将会立即挺身而出,设法改变舆论,使之步上正确的方向。不幸的是,三个月以后他就逝世了。即使凯因斯真能公开承认他的理论有问题,然后回收,各国政府还是会继续使用,因为它与权力密切结合,实在是太好用了,这可以从二十一世纪OE(量化宽松或货币数量宽松)政策到处泛滥得到证明。

海耶克与凯因斯对1930年代大恐慌南辕北辙的看法,牵扯到彼此对货币理论的差异,在1930、1940年代中,凯因斯与海耶克是最受瞩目的货币理论家,但他们的主张往往呈正对角的相反。譬如:关于不景气的原因,根据凯因斯说法是由于储蓄过多,投资对资金的需求不足而将其充分吸收利用的缘故。但根据海耶克说法,则是由于储蓄所提供的资金不足,以致企业家计划中的投资都必须缩短其生产时间,提前使产品上市,结果一方面是投资总额减少,另一方面是快速生产的商品在市场上拥塞难销。

提到储蓄对社会的效果,凯因斯认为它对社会毫无功效,只会将商品的需求减低,使它们难以出售,而它表面上提供的可投资的资金(Investible Funds)则会落空;因为储蓄的增加,必然使商品的销售减少,因此售货商人本身的储蓄必将减少。总结起来,整个社会的储蓄,未必因一部分人储蓄意愿的增加而增加。凯因斯还利用国民所得会计来辩论:由于国民所得一定等于消费加投资,而消费又依定义等于所得减储蓄,以其代入国民所得之公式,则可获得“储蓄与投资必然相等”此惊人的结论。这段诡辩震惊了举世经济学者,难道我们真的能不必费吹灰之力,不经由储蓄就有了巨额资本,使国家富强起来吗?若是正确的话,世界上就不再有贫穷的国家了。但为何非洲及拉丁美洲、甚至亚洲的贫穷国家,却愈来愈穷呢?

这个哑谜,让世人绞尽脑汁才得以识破。根据罗柏森(D. H. Robertson, 1890-1963)精心的研究,凯因斯所引用的国民所得会计原理,即“国内生产毛额(GDP)一定等于消费加投资”此一公式,只适用于同一时段中的统计数字。而吾人日常所谓以储蓄资金融通投资的行为,是指以前一时段中的储蓄(即上一时段中的所得减去该一时段中预定的消费支出),来融通本时段的投资支出。在考虑这种投资的融通行为时,凯因斯所使用的国民会计公式中的储蓄,就毫无意义了。但因为凯因斯揪出了这个无实际意义的储蓄,竟使得经济学人困惑了好几十年,使人将一向被视为一种社会美德的“节约储蓄”,转而被视为招致失业与不景气的自私自利的行为。

其实这是因为他将储蓄与投资定义为同时的数量,而忽略了实际的动态经济中,它们在时间上先后顺序关系;只有将时间的差别及顺序排入,我们才能看出它们的成长与伸缩。由凯因斯的名言“在长期,我们都死了”(In the long run, we are all dead.),可知他只重视短期,亦即“人只活在当下”。事实上在1937年,也就是他的《一般理论》出版后不到一年,凯因斯就已觉悟到,储蓄与投资的正确处理必须有时间顺序。

凯因斯在与瑞典经济学者欧林(B. Ohlin, 1899-1979,1977年诺贝尔经济学奖得主之一)辩论时,他就已经了解到,当一个投资计划到资金市场去寻找融通,这个投资计划通常尚未开始执行,而它筹措的资金则必须是已经到手的,即已经完成的储蓄;至于他自己所倡导的所谓“一切投资都会自动的因为‘乘数原理’(Multiplier Principle)产生与其等量的储蓄”之惊人理论,那只是将来可能发生的事情,在筹备资金的当时是借不到手的。因此,当上一期已经完成的储蓄不足以融通这一期的投资需求时,其差额除了让利率的上升来消除之外,就只有靠国外资金的流入及由银行系统制造货币,来补充储蓄者所提供的旧有货币了。

这种由银行系统制造货币来补充,就是罗柏森教授依传统的经济学所说的银行界一种“窃盗行为”(Act of Burglary)。因为银行的正规职务是“中介行为”(Act of Mediation),亦即将他人委托存放在银行的货币转贷他人。如果银行将此正当行为弃而不顾,而以擅自私造的新货币,来代替公众委托存放在它那里的货币转贷出去,其结果是这些新制的货币必然将与旧有的货币相竞争,而夺取其未来可能购得一部分的商品。

这就是传统经济学所指责的银行“窃盗行为”或“五鬼搬运法”,但凯因斯学派的信徒却矢口否认这种“窃盗行为”。在他们看来,货币只是一种流动性较高的资产,当别人持有的货币增加时,无论如何增加对我都无损害;同样的,我所持有的货币增加,无论如何增加,对别人也无妨碍。所以,银行增发货币就会被视为增加全社会的“流动性”的好事,而不再是“窃盗行为”了。于是,在凯因斯学派盛行之后,通货膨胀的风气弥漫全球。尤其在政治道德较差的开发中国家,其当权者都利用银行信用膨胀贷款给私人亲友,以收“五鬼搬运”之实效,而致使财富集中,所得重分配日益不平,老百姓痛苦于通货膨胀。若追究其学说之正谬,我们能说这是海耶克和罗柏森这些保守派的错误吗?

还有凯因斯学派的金融理论,既然认为不管银行吸收与否,储蓄自会与投资相等,因此不着重金融机构应多方努力吸收及鼓励民间储蓄的职责;相反的,储蓄却被视为自私行为,消费也受到奖励。

海耶克的嫡传弟子、已故的台湾中研院蒋硕杰院士,在1940年英国伦敦政经学院大二暑假时,到威尔斯(Wales)逃避轰炸时读了《一般理论》。起先他对书中低利率、创造需求以刺激景气的新颖看法,觉得很有兴趣且相当认同,因此对凯因斯相当仰慕。当蒋硕杰回到学校上课时,又听了许多关于凯因斯理论的课,因而一度对海耶克的主张产生怀疑,但在那段等待返回研究生的打工生涯,货币贬值造成财产缩水,银行利用汇兑换利,却不提这种危机,这让他有所感触,经过深思熟虑之后,他反而认为凯因斯理论很有问题。

一九四一年,蒋硕杰完成大学学业,因战事影响无法回国,必须找工作筹措财源。他到利物浦的中国领事馆打工,当一名小小的主 事,其中一项工作是帮离家在外的船员翻译,负责为中国船员写文件,解决困难。他的工作包括协助船员将薪水兑换成在战乱时代比较强势的货币。当时的船员根据一些老船员的经验之谈,普遍认为在第一次大战时,英镑贬值很多,但 中国未参战,又走银本位制度,加上战后美国为救经济不景气,收购白银,致白银大 涨,因而中国货币也大为值钱。

这个经验让老船员有着“欧洲国家的货币靠不住”的根深柢固观念,认为应兑换 成中国货币才行。二次大战期间,这种观念也使其他船员认为中国货币会升值,英镑 会贬值。一九三五年起,中国发行新货币“法币”,船员相信法币会像一次大战时的中国货币一样强势,多要求船公司改发中国货币,但船公司只管发英镑,拒绝帮船员换钱。船员乃向中国领事馆求助,希望至少换成中国当时通用的法币。

其实,二次大战的情况已与一次大战时大不相同。国民政府发行国家信用法定货 币,使货币和贵金属脱钩,结束长达近百年的银本位币制。蒋硕杰以其专业判断,发现在战争期间,中国法币因过度发行,已经快速贬值,将英镑换成法币一定吃亏,很 替船员觉得不值。但船员们坚持要兑换,蒋硕杰只好将这项请求转告给伦敦大使馆,由大使馆委托伦敦中国银行协助船员换钱。中国银行马上派人来办理,结果生意大好,中国银行一天中就收兑一万多英镑的工资,当晚开心办庆功宴,但蒋硕杰看在眼里,觉得十分痛心,不忍心吃那顿饭。

不久后,蒋硕杰去探望一位生病的船员,船员表达希望蒋硕杰将他仅有的遗产,想办法送回他家里。蒋硕杰感叹:“这时你的钱已经不值钱了!”英镑的贬值不如法 币贬值快,船员们将英镑换成法币是太不划算的做法。

这件事冲击蒋硕杰极大,他认为收购这些船员的英镑,兑换为法币是件极不道德 的事情,把值钱的货币换成很快就要贬值的货币,是不道德的行为!他当时希望未来有机会写文章批评这种偷窃行为,而凯因斯正是建议法国财长狂发货币让其贬值来还战费的人,当然是蒋硕杰要大力批评的了!一九八二年“蒋(硕杰)王(作荣)论战”时,蒋硕杰终于将五鬼搬运法”这个词在通俗文章中写了出来,之后就被人们琅琅上口。

蒋硕杰认为凯因斯是聪明人,总是为了支持辩护他心中的某种政策上的信念而创造出一套理论。《一般理论》即是为了替扩大多少支出以挽救经济衰退的政策撑腰而产生的;为了筹措战费,凯因斯又立刻创造出另一套理论,即“如何筹措战争经费”中提出的“强制储蓄”的办法。在《一般理论》中,凯因斯将储蓄斥为有害无益的自私行为,但在后者中又将储蓄视为爱国有益的行为。蒋硕杰对此感慨地说,聪明人往往可翻云覆雨地变来变去,但其信徒就只知固执一端!蒋先生甚至公开指出凯因斯充斥着“野狐禅”(妖魔鬼怪)的气息,对凯因斯理论应时时充满戒心。

至于史密斯的《原富》,其文笔流畅易读,出版后引起大众广泛的讨论,除了英国本地,连欧洲大陆和美洲也为之疯狂。首版标志着“经济学作为一门独立学科的诞生”,在资本主义社会的发展方面起了重大的促进作用。在十八世纪以前,《原富》出了九个英文版本。人们以“一鸣惊人”来形容《原富》的出版,并一致公认亚当.史密斯是新学科──政治经济学的创始者。他因而声名显赫,被誉为“知识渊博的苏格兰才子”。

据说,当时英国政府许多要人都以当“史密斯的弟子”为荣。国会进行辩论或讨论法律草案时,议员常常征引《原富》的文句,而且一经引证,反对者大都不再反驳。《原富》出版后被翻译成多国文字,流传到国外,有些国家在制定政策时都以《原富》的基本观点为依据。这本书不仅在学术界和政界流传,也一度成为不少国家社交场合的热门话题。

在史密斯的哲学中,其主要的推动机制是“人性”,他强调“同理心”、“同情”,由自我改善的欲望所驱,由理智指导。这无非希望所有降生在凡间的平常人,都能幸福快乐地过活。推而广之,其所关切的不只他那一代人,更扩及世世代代无穷尽的未来,而且还希望未来的人生更幸福美满。因此,真正的经济学是生活化的,一切都围绕在活生生的人之中。

打从亚当.史密斯的《原富》开始,就明确点出“分工”、“专业化”是增进财富、促进人的福祉的人际关系,史密斯说:“劳动分工的发展是所有国家富裕起来的原因,而市场这只看不见的手是协调和促进分工的有效手段。”如今我们虽强调分工的功能,但分工并非人“刻意”发明的,诚如史密斯所言:“产生上述许多利益的分工形态,原非任何人类智慧的结果,亦即,不是有哪一个人预见并且蓄意追求它所产生的富裕,而才从事分工的……。分工,是人类相互以物易物的行为性向发展的必然结果;人类虽有这种性向,但没料到分工会有如此广泛的功效。”这点明了分工不是人类“明显的主观意图”而“人为刻意”造作的东西,而是一种“意想之外的”社会(或互动)行为秩序,亦即,是人类宛如被一只“看不见的手”引导所促成的。

看不见的手所创造出来的市场,是分工、专业化得以显现成效的场所,其中必然有“交易行为”的发生。交易进行得愈顺利,分工、专业化就会愈缜密,人类的福祉也得以愈精进。交易的顺利需靠交易者遵循着交易秩序或规则,由于特质的差异,不同的市场各有其规则,但行为者却都是“人”。不论是什么市场的什么样的规则,行为人必须具备一种“最起码”的伦理,这就是“信用”,或者是当前台湾社会惯称的“信任”、“诚信”。

交易行为人何其多,不论相识或陌生,在互信基础上才可能顺畅地进行交易。试想,在一个人人相互猜疑、互相不信任的社会,怎可能有顺畅的交易?又怎可能有缜密频繁的分工呢?而人民的生活福祉又怎能增进呢?

当今经济学虽尊崇市场,也强调价格机能,却将最重要的“诚信”完全抛弃,而被尊为“经济学始祖”的亚当.史密斯,其实是伦理学的教授,对“诚信”的看重不言而喻。因此,将诚信找回来,作为经济学的基础,才可能返还经济学的本质,让我们重返亚当.史密斯的世界吧!

赫尔曼这本书的焦点在于“资本主义是解决当前经济危机的灵丹妙药”,她认为将史密斯、马克思和凯因斯的理念再找回是非常必要的。不过,在此必须将“资本主义”说清楚、讲明白。

被诬蔑的资本主义

已故的自由经济前辈、曾对台湾民主具引导作用的《自由中国》半月刊主笔夏道平先生,在1988年曾经说过:“‘资本主义’这个名词,是马克思创造出来,用以概括工业革命初期一切叫人厌恶的现象,作为攻击的总目标。从此以后,‘资本主义’就在一般人的心目中成为剥削制度的代名词,一般人不懂得经济学,也不熟悉经济学,遇到诉诸于感官情绪的反资本主义的宣传,他们就毫无批判地一概接受。”

无独有偶,产权名家张五常教授更早在1981年就将类似夏先生的说法行诸文字,那是他应英国伦敦经济事务学社邀请所写的《中国会走向“资本主义”的道路吗?》这本小书前两章的重点。他在回顾1958年开始的大跃进,继之1966年席卷全中国十年之久的文化大革命共二十年的悲惨岁月里,一切被称为“资本主义”的东西,都被前所未有的残酷手段彻底地铲除掉,那段期间增订的中文字典甚至将“资本”一词以整段文字界定为含有邪恶的意思,这与夏先生所言马克思将一切令人厌恶的现象都称为资本主义,简直如出一辙。张五常再举出中国共产党时常将1946至1948年间蒋介石当权时代的中国,比喻为资本主义的典例,当时不断传出的各种恐怖劣行,是有事实根据的;顺手拈来,腐败的官员为榨取人民拥有的黄金和白银,而不断印钞票,导致须以千元的钞票才能买到一瓶汽水,没有人愿意接受面值少于百万圆的钞票;在乡间,很多年里,农民以木薯为主食,为了较易下咽,得将它长期浸在水中;在城市,警察时常伙同扒手一起活动。种种罄竹难书的事例俯拾皆是,之后就被继而掌权的共产政权,不断向学生灌输诸如此类的例子,做为“资本主义”制度下生活的写照,由此引伸出的资本主义定义,便成为“在资本主义制度下,假若一个人有适当的关系,就可以任意敛财”,在此定义下的“资本主义”,当然就出现各种可怕又可恶的弊端。

由马克思创始到毛泽东共产政权,他们对资本主义的描述,就是贪污舞弊、官商勾结、特权横行,弱势者永远受到欺凌而无法翻身。连已故的伟大奥国学派经济学者熊彼得(Joseph Schumpeter, 1883-1950)在1942年写的《资本主义、社会主义和民主》(Capitalism, Socialism and Democracy)名著中也有类似的描述,重大的差别在于熊彼得所预言的,资本主义崩溃不在于像马克思所预言的它的缺点,而在于其优点。说得明白一点,资本主义的种子会带来高度的经济富裕,也会产生一个官僚和行政人员充斥的年代,以取代使这些美梦成真的改革者和企业家。而这又会破坏资本主义所倚赖的社会结构:对私有财产的广泛接受和尊敬。言下之意即资本主义终究仍会崩盘。这样子的认知,直至今日仍然深印在世人脑海里,尤其不少知识份子更深信不疑,如今各国普遍出现的“泡沫经济”、金钱游戏,也多被视为资本主义社会的现象。古今对比,可知“资本主义”已被划归为偏向邪恶的一边,而值得忧虑的是,此种认知的资本主义还与“自由市场”几乎划上等号呢!

资本主义被含混定义

在今天,全球舆论提出的资本主义种种论调同样也模糊、含混,各人口中的资本主义都缺乏明确的定义。正如张五常所言:“共产主义、社会主义、毛泽东思想,甚至资本主义,它们的定义,含糊不清。甚至在以严谨见称的经济学的范畴里,替这些名词所下的任何定义,也大有问题。”虽然充斥着各种对资本主义的批判,但我们看不到清晰的资本主义轮廓,似乎每位批判者都树立一个稻草人来予以挞伐。那么,既然“资本主义”这么模糊,何不设法将之定义清楚,或者干脆放弃不用,将之彻底埋葬算了。

张五常赞成第二种处理方式,从他多次表示对各种“主义”的现有定义一概不满,尤其对资本主义更认为不必再提及,就连“资本”两个字也应免除,便可以得知。不过,上文提及他那篇文章,其题目为何又白纸黑字地出现资本主义一词呢?原来这是英国伦敦经济事务学社编辑的坚持,基于“吸引力”的考量,预期在冠上“资本主义”的题目之后,一定会引人注意,争相一睹的人就会大量增加。而在几次电报来回折冲下,张五常最后挣得的只是在“资本主义”一词加上括号,藉以表示括号内的字眼另有别意。由此一端可知,资本主义这个词是不可能丢弃的,因为有市场。那么,既然无法放弃资本主义这个词,为免大家各说各话,还是应将其明确定义。在历年来对于资本主义种种的辩证过程中,有专家做了此项工作,其中以夏道平先生和张五常教授两人最具代表。

资本主义就是私产经济、市场经济

夏先生说:“正确地讲,资本主义是一种经济秩序。这种经济秩序,是以私有财产为基础;生产与分配则由市场运作,透过价格体系来决定;政府的经济功能,只限于提供某些必要的法制架构,使市场能自由顺畅地运作而不加干扰。所以我们也把资本主义叫做市场经济。”夏先生接着说:“市场经济不是什么伟大人物的精心设计,它是芸芸众生个别行为的互动中慢慢自然形成的;高明的社会哲学家只是发现它,了解它的优越性、并进而发展出一套自由经济的理论体系。”

张五常在1987年12月15日发表的〈可怕的资本主义〉反讽式文章里,劈头就说:“在主观的、价值观的经济学上,我一向推举的是私有产权—即在资产上有明确的个人权利界定的制度,但却从来没有拥护过那人云亦云的‘资本主义’。……私有产权当然可说是资本主义的一种制度。但私有产权—有清楚界定的私人使用权利、转让权利,及收入的享受权利—是一个很清楚的概念。”这非常明确地点出,他心目中的真正资本主义就是私产制度。

市场经济是最好的制度

既然“资本主义”这个迷人的名词不可能被丢弃,我们就将其真义做明确的定义和说明,而“私产制度”或“市场经济”便是最好的代名词。市场经济是一种经济秩序,是以私产为基础,生产与分配则由市场运作,透过价格体系来决定,政府的经济功能,只是在于提供某些必要的法制架构,使市场能自由顺畅地运作而不加以干扰。因此,市场经济的主体是千千万万活生生、有灵魂、会思考的“个人”,而在人类有人与人之间互动开始以来,为了追求生活的最大满足,让“治理这地、生养众多、遍满地面”的境界得以达成和维系,而发现了市场经济是最好的制度。

当然,市场经济充满了人际间必须遵循的“准则”,我们姑且称之为“市场规则”或“市场伦理”,而各个行为人也应该具备身为人的基本修养,如诚信伦理,至于政府这个组织,在市场经济也扮演着极其重要角色,简单来说就是“维护芸芸众生的生命财产安全”。但是,实际生活在“所谓的”市场经济的人所看到的社会现象,令人厌恶或苦恼的却愈来愈多。该怎么解释呢?实情是,这不是市场经济的结果,而是市场运作受到许多违反经济法则的干扰使然,而这种干扰的源头却吊诡的总是原本该担任去除阻碍市场运作障碍任务的政府。

人间没有天堂,但依市场自然演化而成的规则,让参与各市场的交易者依“自由意志”充分且弹性地运作,是迄今为止“比较符合人类福祉”的体制,这些也就是现今所谓的“民主政治”之主干,如果要这种体制运作得更为良善,各个市场中的每一个活生生的人都必须拥有起码的“诚信”这些伦理道德。这样的境界虽属于乌托邦的理想,但积极的作法是寻找比较能接近的路。如此一来,演化而出的自由市场经济是正路,而返回史密斯的世界不就是正路吗?

赫尔曼的这本书格局颇大,解读三个世纪的三大代表性人物,并对经济学的发展和经济学人作针砭,从而引导出解决当前经济危机的方法,此中文译本文笔流畅,知识含金量很高。不过,诚如古人所说的:“尽信书,不如无书。”读者们也要以此心态来阅读这本书。

华裔国际著名的产权经济学家张五常教授曾说:“一千本书里难得找到一本值得读的书,……找书的时间往往比读书的时间来得多。……一本书里如果没有启发力,便是没有用的书;不幸,大部分的书便属于此类。……大凡一本值得读的书,内容是否正确并不打紧,最重要的就是它有没有启发力。”此话很有道理,那么本书是否具有启发力,读者好好读就知道了!

责任编辑:朱颖