第一章 琴心劍膽

口述/高智晟 文/易帆、郭若

從陝北農娃到「十大律師」

從滿山遍野尋挖藥材的男孩到像牲口一樣幹活的煤窯童工,從為了混口飯吃參軍的士兵到走街串巷的菜販,從一個陝北的農家娃到赫赫有名的「十大傑出律師」之一,這一路走來,有多少個人奮鬥,多少上天眷顧,誰都說不清,但可以肯定的是,正是因為經歷過那些饑寒和奴役,欺壓和屈辱,因為擁有那些濃濃的親情和來自素不相識的人的關愛,於是有了後來一宗宗驚動全中國的中國公民維權案,有了為受迫害法輪功學員憤然上書的「致全國人大的公開信」,有了全球風起雲湧的維權絕食接力運動,也有了許許多多有聲有色、有喜有悲的失敗和成功。

二○○五年的第一天,當北京的高智晟律師回顧他身後四十年的歲月時,充滿感觸地說「上天待我不薄。對此我常常心存感激!」

什麼時候才能吃一頓飽飯

一九六四年我出生在陝北農村。那是中國人普遍貧窮的時代,我們在這普遍貧窮的環境裡又是屬於最窮的。記憶中的父親常常坐在炕頭上自言自語「什麼時候才能吃一頓飽飯?」我十歲那年父親去世了。父親在醫院那段時間我們已經傾家蕩產。他走的時候家裡欠了醫院八十塊錢,連屍體都領不出來。

那年代八十塊錢很值錢,對我們家更是天文數字。記得當時一個姓馬的老師的哥哥在公社當書記,是他到醫院作了個擔保,才讓我們把屍體抬回去。

從那以後我們家可以說是山窮水盡。家中七個孩子,老大十七歲,小的才兩三歲。我幾個哥哥,包括姐姐到了十四、五歲時都到外面去「自謀生路」了,長大後曾經問起母親為什麼這麼小的年齡就把我們打發出去,母親沒說什麼道理,只是說她了解我們。把我們送出去,也許我們能活下來,如果把我們留在家裡,可能都得餓死。

父親去世的第二年,家裡就靠我和弟弟滿山遍野挖藥材維持生計。那時十天一個市集。這十天挖的藥材能讓下一個十天有飯吃,下一個十天再為下下一個十天挖藥材。就這樣我和弟弟整整幹了兩年。

我十五歲就和弟弟出去打工,在陝西的黃陵煤窯裡挖煤。現在每當看到一幕幕血腥的礦難事故,就想起我們當時的情境。現在由於全社會的關注,有關人員在形式上對這種礦難事故多少還有點顧忌和在乎,那時候死個人真的就像死個螞蟻。

說是「打工」,實際上我和弟弟一分錢沒有掙到。開始我們在一個煤窯裡挖煤,把一噸煤拉上將近二里半的慢上坡,給一塊錢。當地人有能力的僱騾子拉,我們就用人力拉。我們年齡最小,力量最弱,最多的時候一天能拉出來十七噸煤。

在那巷道裡只要聽到有人大聲呵斥或吵嚷,我的心就會發慌,狂跳不止,我就怕他們欺負我弟弟。當時有人要欺負我,我都感到很麻木,無所謂,但他們欺負我弟弟我會揪心得難受。

一天下來,把當天拉煤的數字記在窯洞的牆上是我們兄弟倆最興奮的時刻。九個月下來整面牆上都記滿了數字。可後來的結局證明,這些數字的唯一意義就是讓我們當時活了下來。

那次塌方,把我弟弟的腿給砸了,砸得骨頭都露出來了。當時我的第一反應就是發瘋地在現場找破舊報紙,燒成灰,死命地摁在我弟弟的傷口上。把弟弟從巷道裡背出來的時候,頭腦裡根本沒有送醫院的意識,只是希望弟弟不用幹活,老闆給養一段時間。可老闆說我們那九個月吃超了,分文不給,把我們趕了出來。

既然是吃得花銷遠遠大於勞動所得,還順便把我們那床髒得能敲出聲音的被子也扣下了。那一幕是很悲慘的,書上經常說舊社會窮人牛馬不如,我們那會兒真是牛馬不如,可那是一九八○年。

六神無主的我把弟弟背到一個農民廢棄的窯洞裡,晚上被窯子主人發現了。

他和他婆姨來問:「你們是不是小偷?」

我們不說話,問什麼也不答,覺得自己和死去的人沒有什麼區別了。

那婆姨非常善良,說:「別問了,看來是兩個可憐的孩子,就讓他們住這吧。」

他們走了不到半小時又折回來,給我們送了點吃的。那是他們的食物,那些東西今天想起來真是連豬都不吃。

男主人非常瘦小。我們正吃的時候,他問我願不願意給他幹活?我迫不及待的說願意,只要給我吃的,能把我弟弟養活。

他說:「我們也很窮,你弟弟的飯我們管不起,但你給我幹活,我每天付七毛錢。」

當時七毛錢能買到兩大袋餅乾。我每天去幹活,委託主人給弟弟買兩袋餅乾,送點水。整整一個月,我兩頭不見太陽——早上天不亮就去幹活,晚上回去天已漆黑了。每天晚上回到窯洞,第一件事就是摸到我弟弟,感覺他身上的溫度,他均勻的呼吸……

一個月以後,弟弟的腿奇蹟般地好了,沒有花一分錢的醫療費。窮人的生命力極強。

弟弟好了以後我和他合計,我叫他到西安找二哥,我自己之前給另外一個人修橋打工,他欠我四十三塊的工錢,我要留下來要那些錢。

向那個農民預支了十四塊錢(我看到他也是向別人借的),我把弟弟送上了車。他在車上,我在車下面,我們兄弟倆大哭。當時心裡非常茫然,尤其我,不知道還能不能再見到弟弟,畢竟他那時候只有十五歲。

之後我繼續給那農民幹活,二十天把工錢抵完後,我又多幹了一個星期,給他的窯洞倒土。臨了,這個農民抱著我流著淚說:「你是個好孩子。你拿了十四塊錢以後完全可以走掉,你要走掉了,我們心裡也不會有多少怨恨,可你不但沒走,還給我多幹了幾天活!」

那段時間我也沒什麼複雜的思想,第一是要把那四十三塊錢要回來;第二是想當兵。我的二哥當過三年兵,聽說部隊上吃得很好,另外我隱隱約約的想過當兵或許能改變自己的命運。

我住的窯洞離要錢的地方相隔四十公里,我平均兩三天去一趟,每次總是悻悻而歸,最後只好放棄,身無分文地踏上了回家的路。

路漫漫夜長長

我踏上了回家的路。第一天我一口氣走了八十里路,到了黃陵縣城,一點東西都沒吃,肚子餓得很厲害。經過一家食堂的時候,我看到裡面的人在炸油條。那時已經是黃曆的十一月份,我身上穿著一套破舊的上衣,我把衣服脫下來捧上去說:「我快餓死了,能不能換兩根油條?」

一個三十多歲的人兩手把我脖子一卡拉出門外,說:「小子,你看看這是什麼字,這是他媽的你要飯的地方嗎?」

我抬頭看去,上面寫的是「國營食堂」(一九九六年我回陝北探家的時候專門到那舖子去了一趟。還是一家飯館,但當年的國營食堂改成私人承包了)。

從飯店裡被攆出來,我看到一輛拉煤的軍車,一個戴領章帽徽的人從車上走下來。從小就聽說解放軍如何如何好,我走過去撲通跪在人家面前,抱著他的腿說:「解放軍叔叔,我快餓死了,你行行好給我點吃的吧。」我一把鼻涕一把淚地低頭乞求,對方沒有一點反應。抬頭一看,原來街上走過幾個漂亮姑娘,解放軍叔叔正盯著姑娘看呢,根本沒聽我說什麼。這次要飯也失敗了。

晚上我挨到了客運站,這時我的頭腦還是清醒的,我必須到車站,跟著車的方向走,才不至於迷失回家的路。我已經死了要飯的心了,饑腸轆轆地躺在車站的門口過道,渾身凍得直哆嗦。

很晚很晚了,聽到一個聲音問:「娃娃你怎麼了?怎麼睡在這兒?」

我睜開眼睛對蹲在跟前的老頭說:「我快餓死了。」

他嘆了一口氣,「你跟我走吧。」

老頭是個石匠,六十來歲,顯然是剛幹活回來,口裡叼個旱煙鍋,手上裂著很多口子。到了他住的地方,他手都沒洗就秤了一斤麵,給我做了一大碗揪麵片。我連麵帶湯全部給他吃得乾乾淨淨。

聊了一會天,我就在老人的舖上睡著了。第二天天亮,老頭交給我一張到延安的車票,又塞給我五塊錢。我知道他幹一天活才掙一塊五毛,這一下子就花了他十三塊六毛!我那時候也不知道什麼禮貌,居然連老人的名字都沒問就上路了,現在想起來真後悔。

黃陵到延安那一百多公里坐公車半天功夫就到了。到了延安是下午,我咬咬牙吃了個五分錢的羊皮,另加七個餃子,兩分錢一個,一共花了一毛九分。記得父親去世之前很久,咱們家就沒吃過餃子。當天晚上睡在延安車站門口,第二天早上天不亮,聽到汽車發動的聲音我就醒了,起來就朝老家的方向走。

大概走了二十來里路,天亮了,我看到路邊有輛老解放牌,一個駕駛員正站在車保險槓上修車,旁邊放一個桶。我那時也不知道車上的人是否要水,提起桶就給人家去找水。

從一里地外的水溝把水往回提的時候我心裡還想他會不會要下這桶水?能不能帶我一段?那司機頭都沒抬,把水接過去,倒在水箱裡,又把桶遞給我。這下我心裡高興極了,又給他提了一趟水。水提回來,車也發起來了,他也不問我到哪去,就說了一個字:「走。」

我顛顛地正準備到人家駕駛室裡就座,只聽他說:「去去去,後邊去。」

後來想起來,那時候我身上的味大得不得了,人家肯定是嫌我髒。不過,管它前邊、後邊,那時候我人生值得喜悅的事情不多,那是我最喜樂的一次了。

這一截路不得了啊,從延安到綏德至少有二百七十公里,當天晚上就到了。到了綏德離我們家還有九十五公里路,這對我來講已經是勝利在望了。我沒捨得再動用那四塊多錢,心想怎麼也得把它帶回家交給母親。空著肚子就睡在綏德的長途汽車站。鞋已經沒有腳後跟了,我把錢塞在鞋子裡面就躺下了。

半夜感覺屁股被人梆梆踢了兩腳,踢我的人還直接給了我個名字:「小偷,你在這幹嘛?我們是民兵小分隊。」

我說:「你看到我在幹嘛?」

「你他媽還嘴硬!走!」

小分隊把我押到車站警衛室,裡面有個老頭正就著一個廢汽油箱燒炭烤火。他們把我交給那老頭,扔下一句「明天再來收拾你」,就繼續巡邏去了。

我哭哭啼啼給那老頭講我的經歷,我那時也有心計,想用我悲慘的經歷打動老頭,把我給放了。老頭聽了半天,站起來,一聲不哼,從外邊把門一鎖,走了。我想他一定是煩我嘮叨。沒想到過一會他又回來了,從懷裡掏出兩個大紅薯放在炭火上。等紅薯烤好了,他把紅薯塞我手上,開口說了第一句話:「娃娃,把這紅薯吃了。我知道你不是壞人。他們明天要把你帶到採石場採石,那是無限期的,什麼時候他們高興才能放你。你快回家,當兵、找你的出路去。大不了他們明天來把我打一頓。」

哎呀,雖然黃陵城裡要飯難,但這一路上,好人真不少!

回到家裡,親人久別重逢,免不了一番大哭。那些年咱一家人為了吃上飯各奔東西,家裡任何兩個人碰面都是哭,先哭一陣子再說話。離別難,相見更難啊!

母親不同意我當兵。她不同意是有理由的,當年父親病中要輸血,我們付不起那個錢,就在我哥哥、姐姐身上抽。在我大哥身上抽得最多,實際上他的身體已經垮了。父親去世以後,所有的重擔又都落在我大哥一人身上,母親是心疼大哥。

可我去意已定,我當時衝著哭哭啼啼的母親喊的一句話,現在想起來都很痛苦。我對母親說:「你既然沒有能力安排我上學,就證明你沒有能力安排我的人生,那我就自己安排。」最後,還是母親讓步了。

當兵三年對我的人生影響比較大。首先讓我認識到了外面有別於老家、有別於民工群體的世界,多了一個認識問題的角度,或者說,認識問題的過程和氛圍和以前不一樣了。而我也從最初只是希望能有一口好的吃,到奢望部隊能不能安排個工作。然而,那個年代對農村制度性的歧視是公開的、明顯的,農村兵從來都是哪兒來還回哪兒去。

終於接到了復原命令。所謂「復原」,就是回老家種地。我是站著聽到這個消息的,聽到消息後一下子就蹲下了,一蹲下鼻子流了好多血。人在希望突然幻滅時,會引起一些你意想不到的生理反應。

天道酬勤

一九九六年,我們家的生活開始有所改善。我一九九四年自學大專畢業,一九九五年考取了律師資格,一九九六年開業當律師。這兩年的變化非常快,迅速扭轉了自己的人生和家裡的經濟環境。母親最近對別人說她享了七年福。算起來就正是我做律師的七年。母親苦了一輩子,在她晚年的時候我終於盡了一些力量讓她過上了一段好日子。

從部隊復原後,我四處打工、推著小車走街串巷賣菜,什麼都幹,活得狼狽且渺茫,但心裡還有一種期待--未來我會好起來的。

一九九一年我賣菜,那時候還沒有小塑料袋,很多機關的幹部是用報紙包菜,記得那天有個人買我的菜的時候,撕下半張報紙包菜,另一半扔在地上走了。我把他扔下的報紙撿起來,是《法制日報》,上面寫著未來十年中國需要十五萬名律師,自學法律大專將是考取律師的最佳途徑。讀完這篇文章之後我心裡躍躍欲試:只要每年能考過一門,十四門課程大不了十四年就能拿下了。

那幾年我走路在看書,坐公共汽車,也保證是一個手抓著扶手,另一個手在讀書。心裡總在告訴自己:我在積蓄成功的能量。結果很幸運,頭一年我報考三門,三門都過了。十四門課程我兩年半全拿了下來,一九九四年獲得法律大專文憑。

畢業那天人們很激動,許多人和朋友、家人一起慶祝去了,我心裡很平靜,因為這不是我的終極目標,我的目標在大專快畢業的時候已經清晰了,就是要考取律師資格。拿到畢業證書我逕直就奔書店。等我把那套《律師資格考試》大致翻完之後已經渾身是汗。

一九九四、九五年考取律師資格只有百分之一的錄取率,考生大都是名牌大學畢業的,我一個年屆三十、半路出家的泥腿子,成功的機率幾乎等於零。

我在書店裡徘徊了許久,拿不定主意是否要買下這套價格一百八十七元的書。那時候我們的生活還非常拮据,一百八十七元不是個小數目,更要命的是,拚搏還沒開始,失敗似乎已經擺在那兒了。翻來覆去考慮的結果,我還是把那套書抱回了家。

律師資格考得異常艱苦。人家說大禹治水三過家門而不入,試前三個月,我和另外四個考生在一家招待所包了間房子,兩塊錢一晚上,每天學習到早晨五點,用冷水洗把臉就去上班。那時候心情非常亢奮,感覺今年考試只要有一個人成功,那就是我。

我就是未來的律師,應該說那種亢奮狀態使我支撐了下來。那一年我考上了。

有些事情現在看上去很具戲劇性。每年律師資格考試之前,律師學會都要請資深律師給應考生講課。一九九四年的輔導課有五百多人。年輕人喜歡互相攀比,像我這樣低學歷的考生,很多人根本瞧不起。那天課間休息時大家在那兒玩,我說,「有一個數字大家要是知道的話,可能都不會這麼開心了。如果我們新疆考生要和全國水平持平,今年我們這五百人裡面只能考上五個人。」

當時就有一個很牛比的,二十來歲的正連級軍官衝著我說:「高智晟,就是考上一個也不會有你。」

我那時自尊相當脆弱,非常在乎別人對自己的評價,上去就把人家的衣領揪住問:「你叫什麼名字?」

「我叫方曉波(化名)。怎麼,你要打架?」

我狠狠地扔給他一句話:「方曉波,明年你就在此地聽我講課。」趁著那傢伙驚訝得目瞪口呆,我又加了一句:「記住高智晟這個名字,它會讓你記住一生。」

姓方的也不軟乎:「好!大夥作證,明年別說他來講課,只要他能考上,我叫他一輩子老師!」

第二年,我果然登上了給律師資格考生講課的講壇,在那五、六百聽課的考生當中,果然就有方曉波。

我往講壇上走的時候喊了一聲「方曉波」。

軍人嘛,「到!」他刷地就站筆直了。

我說:「你坐下。去年咱倆約定再次在這個教室裡共同學習,看來我們都是說話算數的,只不過今年的學習你、我是面對面的。」這事以後,咱倆做了朋友。

那一次的講課效果很不錯。課講完以後,方曉波上來問我:「高老師,你怎麼一下子就到了今天這一步?」

我說:「你小子今年還考不上。你怎麼知道那是一下子,而不是兩下子或者幾下子?」

我說的是事實,對我來說那的確不是「一下子」。

那一年,我經常早早起來,對著麥田,把稻麥當成聽課的人給他們講課。只要有時間我就去推銷自己。烏魯木齊的冬天非常冷,凍得你面部的肌肉都麻木了,每到一家辦公大樓,我一定是直奔洗手間。因為那時候我還比較窮,穿得比較單薄。廁所有暖氣,我要待在那裡面,什麼時候對著鏡子覺得說話自如了,才走進人家的辦公室。

大部分律師推銷自己都是標榜自己跟法官如何如何有關係。

我沒有這些關係,都是實話實說。我為大學、工廠、企業、部隊舉辦了四十七場免費的法制報告,最多的時候聽眾有幾千人。那些單位後來大都成了我的客戶。

包括給考生講課的機會也是這麼爭取來的。我設計、打印了講課效果問卷調查表,然後跑到律師學會作決策的人面前,告訴他們我想給考生講課。他們很驚訝,問我是誰。我說,去年我是聽課的考生,我最知道考生需要什麼。你今年給我一個機會,五人聽課,如果有五個人在我第一堂課講完以後說我講得不好,我站在門口讓每個人抽我一巴掌。

我做的所有這些不是因為跟誰打了那場賭,我是以極高的亢奮和熱情準備迎接未來在律師領域的搏擊。

最被自己感動的是那一年我沒有拿過聽課單位的一個紅包,沒有吃過他們的一次「請客」。一方面每作完一場報告我拒絕了至少有五六十元的紅包,另一方面每次講完課坐公車回家,我經常為了節省一毛錢而提前一兩個站下車;因為吃不起外面的飯,經常是餓著肚子。這一年,我大規模、多次、高頻度地對一個律師所必備的語言藝術、語速和應對各種大場面的從容,進行了礪練、鍛鍊,考驗自己的韌性,也奠定了自己在律師行業中的操守。◇ @

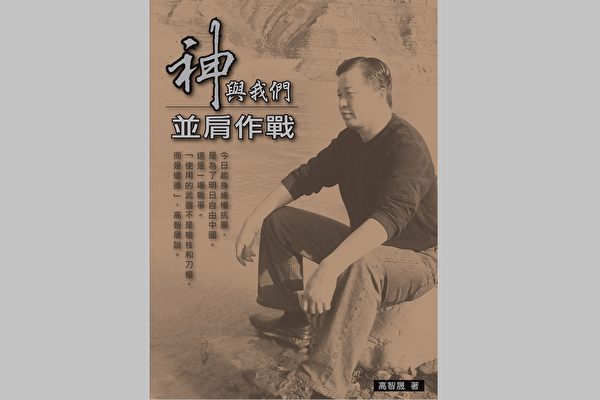

選自《神與我們並肩作戰》/博大出版http://broadpressinc.com/

責任編輯:李昀