最初見到佳人,就像見到生長在無波如鏡的池中紅蓮,佳人稍微一動,就像絢爛的雲彩自崖間飄出,色彩鮮艷,燦爛耀眼。

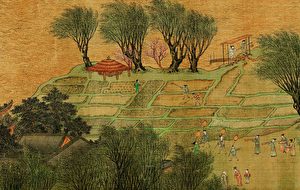

相傳在堯的時代,中國有大川三百條,支流三千多,小的河流到處都是,一旦發生大水,江河橫溢,常把田地和房子都沖毀了,人們生活十分痛苦。後來大禹擔起了治河的重任,他親自拿著治水的工具,和人們一起開通水道,疏通洪水,終於匯聚地面的水而使它歸入大江河。

2009年9月8日 6:27 PM

2009年9月8日 6:27 PM 湯建國不久,起於夏桀時的大旱卻一直不去,整整延續了七年。在後五年,旱情很嚴重,烈日曝曬,河乾井枯,草木枯焦,禾苗不生,莊稼無收,人民困苦異常。因此自從旱災開始,商湯就在郊外設祭壇,祈求天帝解除旱災早日降雨。

2009年9月6日 9:08 PM

2009年9月6日 9:08 PM 孔子說:「嚴肅莊重的告誡,能不聽從嗎?聽了就改正錯誤是最可貴的。恭遜稱許的話,聽了能不令人愉悅嗎?但是聽了以後,要加以分析,這才可貴。只是愉悅而不分析,只是當面順從,而行為不改,像這種人,我就不知道能如何教化他。」

2009年9月2日 9:47 PM

2009年9月2日 9:47 PM 孔子說:「弟子們在父母面前要孝順,在外面要順從師長,言行要謹慎守信,要廣泛的愛眾人,親近有仁德的人。這樣躬行實踐之後,還有餘力的話,就再去學習文化知識。」

2009年9月1日 8:57 PM

2009年9月1日 8:57 PM 孔子在陳國說:「回去吧!回去吧!我在魯國家鄉的學生志向遠大,而處事不夠周密;雖有文彩能寫成文章,卻還不知道該怎麼做適宜的裁剪。」

2009年8月31日 8:16 PM

2009年8月31日 8:16 PM 子貢說:「老師教的詩、書、禮、樂等,是表現在外在的、有形的、能觀察到的;而老師談的人的本性和天理(或說一切人事物的特性和原理),是隱藏於內在本質的、無形的、不能直接觀察到的。」

2009年8月29日 3:09 PM

2009年8月29日 3:09 PM 孔子主張實行「德治」、「禮治」,這首先提出了對當政者的道德要求。倘為官執政者做不到「禮」所要求的那樣,自身的道德修養不夠,那這個國家就無法得到治理。當時社會上禮崩樂壞的局面,這情況讓孔子感到難以容忍。

2009年8月25日 8:42 PM

2009年8月25日 8:42 PM 北魏的時候有個長孫慶明,皇帝賜給他一個名字叫做儉。儉從小為人端正,有著高尚的操守,即使在自己家中,每天也都非常莊重,因此文帝非常敬重他。

2009年8月22日 11:06 AM

2009年8月22日 11:06 AM 商朝末年,紂王日益昏庸暴虐,荒廢朝政。周武王見時機成熟,便在弟弟周公旦的幫助下,於牧野一戰將商紂消滅,並建立了周朝。周武王逝世後,便由他的兒子誦繼位,就是周成王。

2009年8月18日 3:20 PM

2009年8月18日 3:20 PM 淳於髡是齊國人。見識廣博,又善於記憶,學術上不專主一家之言。從他勸說君王的言談中看,他似乎仰慕晏嬰的為人,然而實際上他擅長察言觀色,揣摩人的心意。

2009年8月17日 5:43 PM

2009年8月17日 5:43 PM 本文描寫信陵君不顧個人安危,不謀一己之利,挺身而出完成「竊符救趙」的歷史大業。如果「竊符救趙」這一出大戲,為人們所稱頌的話;那麼,門役侯嬴則是這齣戲的幕後導演。他洞察、分析局勢的能力更令人欽佩。因為如果沒有他的良策,信陵君可能也無法完成救趙的任務。

2009年8月13日 10:02 PM

2009年8月13日 10:02 PM 王戎七歲時,曾經有一次與一群小孩在一起玩遊戲,看到路邊的李樹果實纍纍,壓彎了樹枝。那群小孩爭相跑去摘,只有王戎站著不動。有人問他為什麼,他回答說:「李樹長在道路旁還能有這麼多的果實,可見這李子一定是苦的。」採來一嘗,果真如此。

2009年8月10日 1:57 PM

2009年8月10日 1:57 PM 一個人在年紀小的時候努力學習,長大後要身體力行,發揮所學。對上可以輔佐君主,為國家效力;對下造福人群,為百姓謀福利。這樣不但顯揚了自己的名聲,同時也榮耀了父母,而且能光耀祖先,福蔭後代子孫。

嘗一臠(1)肉,知一鑊(2)之味;懸(3)羽與炭,而知燥濕之氣:以小明大。見一葉落,而知歲之將暮(4);睹(5)瓶中之冰,而知天下之寒(6):以近論遠。(《淮南子·說山》)

2009年8月2日 6:47 PM

2009年8月2日 6:47 PM 子張問明。子曰:「浸潤之譖(1),膚受之愬(2),不行(3)焉,可謂明(4)也已矣。浸潤之譖,膚受之愬,不行焉,可謂遠(5)也已矣。」 (《論語·顏淵第十二》)

2009年7月31日 7:15 PM

2009年7月31日 7:15 PM 犬守夜(1),雞司晨(2),苟(3)不學,曷(4)為人。蠶吐絲(5),蜂釀(6)蜜,人不學,不如物(7)。

唐朝人劉晏雖然其貌不揚,但卻是個神童。七歲時,唐玄宗到泰山祭天時,劉晏獻上一篇《東封頌》的文章。玄宗看過之後,十分的讚賞,便召見他。玄宗見他年紀小,懷疑《東封頌》非劉晏的手筆,於是命宰相張說出題考他。

在晉朝時,江南有一位博學多才且擅於雄辯的名士,名叫夏統。有一次,他到京師辦事,當時有個太尉賈充,早已聽說夏統是很有學問的人,不僅很賞識他,還想要籠絡夏統,藉以壯大自己的勢力,於是就親自去拜訪夏統。

2009年7月23日 10:42 PM

2009年7月23日 10:42 PM 霍諝,東漢人,從小就顯露不凡的才氣,在年紀很輕的時候就通過了明經科的考試。十五歲那年,有人誣告他的舅舅宋光,說他擅自更改皇帝的詔書,於是被捕入獄,在牢中遭到嚴厲的審問拷打。

2009年7月20日 8:48 PM

2009年7月20日 8:48 PM 東漢末年的蔡邕的女兒蔡文姬,能從琴聲分辨出吉凶之兆。晉朝宰相謝安的侄女謝道韞,則能出口成詩。她們這些是女孩子,天資尚且聰慧,你們這些男生更應當自我警惕,好好努力充實自己才是。

鄭玄(1)欲注《春秋傳》(2),尚未成;時行,與服子慎(3)遇宿客舍,先未相識。服在外車上,與人說己注傳意;玄聽之良久,多與己同。玄就車與語曰:「吾久欲注,尚未了(4);聽君向言(5),多與吾同。今當盡以所注與君。」遂為服氏注(6)。(《世說新語》·文學第四)

2009年7月15日 11:35 PM

2009年7月15日 11:35 PM 瑩(1)八歲,能詠(2)詩,泌(3)七歲,能賦(4)碁(5)。彼(6)穎悟(7),人稱奇(8),爾(9)幼學(10),當(11)效(12)之(13)。

2009年7月7日 8:07 PM

2009年7月7日 8:07 PM