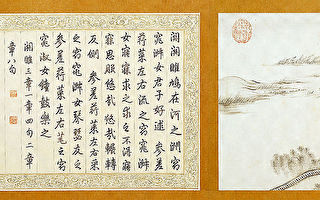

《歷代名畫記》是唐代張彥遠撰寫的中國第一部繪畫通史,為後世研究中國美術史和傳統文化留下了寶貴的史料。

張彥遠(815年–907年),字愛賓,蒲州猗氏(今山西臨猗縣)人。唐朝大臣,出身三代相門,博學有文辭,擅長書畫,精於鑑賞。

《歷代名畫記》共有十卷,第一到第三卷包括十四篇專題論述,第四到第十卷是《敘歷代能畫人名》,共撰寫了從遠古到唐會昌年間三百七十多位畫家的小傳。

第一卷之首篇《敘畫之源流》言簡意賅,揭示了書畫的奧祕。

首先,作者點明了繪畫的社會功用。

「夫畫者︰成教化,助人倫,窮神變,測幽微,與六籍同功,四時並運,發於天然,非繇述作。」

這幾句是說,繪畫可以教育及感化人心,幫助奠定人倫基礎,盡顯萬物的神奇變化,探尋其中的深奧精微。繪畫與六經的教義有相同功效,配合四季的變化而發展。這種技藝自然而然地產生,並非根據既定理論而運作。

接下來,張彥遠提出了「書畫同源」說,這是此命題在中國文化典籍中的最早出處。

「古先聖王,受命應籙,則有龜字效靈,龍圖呈寶。自巢、燧以來,皆有此瑞,跡映乎瑤牒,事傳乎金冊。庖犧氏發於滎河中,典籍圖畫萌矣;軒轅氏得於溫洛中,史皇蒼頡狀焉。」

這一段的意思是:上古聖王順應天命,便有龜背上出現的文字(花紋)應驗神靈,還有龍馬圖奉獻寶物。自有巢氏、燧人氏以來,這類瑞兆都曾出現。相關事蹟記載於珍貴的典籍和史冊中。比如,伏羲氏從黃河中找出龍馬圖,圖中能看到典籍圖像的發祥;黃帝從洛水中得到了神龜文字,於是才有史皇倉頡依其形象而創造文字。

「奎有芒角,下主辭章;頡有四目,仰觀垂象。因儷鳥龜之跡,遂定書字之形。造化不能藏其祕,故天雨粟;靈怪不能遁其形,故鬼夜哭。」

奎星宿的光芒閃閃,主宰著下界詩辭文章的局面,而倉頡有四隻眼睛,仰觀天象,從而獲得啟發,將鳥和龜的足跡排列組合,創造了文字的字形。這樣一來,自然造化沒有辦法藏住玄機了,上天因此降下穀物,以讚揚造字之功;而妖怪也不能再隱藏它的身形,所以鬼怪因為恐懼而在夜裡哭泣。

「是時也,書畫同體而未分,象制肇創而猶略,無以傳其意,故有書,無以見其形,故有畫。天地聖人之意也。」

作者指出,在那時,文字與繪畫還是一體的,尚未分離開來,描摹事物形象的方法剛剛創建,還十分簡單,無法傳達意思,因此便有了(獨立的)文字。(但是)這樣無法看到物體的形狀,於是又出現了繪畫。(這些都是)天地、聖人的意圖和策略啊。

根據 《說文》釋義:「書,著也,著於竹帛謂之書 。」「畫 ,界也,象田四界,聿所以畫之。」

傳統漢字體系中,「書」「畫」二字均有「聿」(「筆」的本字),即以手執筆的樣子。相似的字形生動地體現了二者的緊密關係,然而,這種關聯在中國大陸的簡化字裡卻不見蹤影。

其後,張彥遠又進一步論述了繪畫之「成教化」「助人倫」的功效。

「以忠以孝,盡在於雲台;有烈有勛,皆登於麟閣。見善足以戒惡,見惡足以思賢。留乎形容,式昭盛德之事;具其成敗,以傳既往之蹤。記傳所以敘其事,不能載其容;賦頌有以詠其美,不能備其象。圖畫之制,所以兼之也。」

這幾句的意思是:把盡忠義和守孝道之人的畫像陳列在宮廷的雲台閣,把為國家建立功勳者的畫像掛在麒麟閣。人們看見那些表現善良的畫作就會警惕戒除惡,看見對惡人的描摹就會銘記和嚮往善。因此(通過繪畫)留住人的音容笑貌,表彰其美德偉績,並將其成功失敗具體地繪製成圖,把過去的行為傳於後世。歷史傳記也可以敘述他們的事蹟,但不能載錄人的容貌。贊與頌的文字能夠歌詠美好之事,但不能表現那些形象。繪畫這種藝術則兩者兼顧。

(註:文中所提「雲台」和「麟閣」均有典故。西漢的漢宣帝命人在麒麟閣繪出十一名功臣的肖像,首創古代圖像功臣的制度。而東漢的漢明帝為了追憶前朝功臣,命畫師在南宮雲台閣繪出二十八位將領的畫像,以示表彰。)

張彥遠論畫,格局高遠,論理深刻有力。全文用典豐富,行文流暢,多見對偶佳句。其中敬天知命、敬重先賢、褒揚忠、孝、善良等古代價值觀處處閃光。這是一篇值得今人品讀和反思的古文珍品。◇

註:維基文庫 《歷代名畫記 卷一 敘畫之源流》

責任編輯:林芳宇#