腊月的最后一天,旧年至此日而尽,旧岁至此夕而除。这一日夜是华人家庭团圆的大日子,这一日一夜也汇聚了许多传统年俗,展现十足的浓厚又悠久的年味儿。说说七大年俗,追根究底,在悠久的文明长河中,它们是怎么展开的呢?

腊月今知晦,流年此夕除。拾樵供岁火,帖牖作春书。

柳觉东风至,花疑小雪余。忽逢双鲤赠,言是上冰鱼。

——《除日》 唐.张子容

岁去年来,除旧岁迎新福的风俗在几千百年的历史中流转传承下来,在在展现了中华文化的悠久深厚,也道出了中华文化连系天人之间的核心精神。

祭祀天地先祖 感恩惜福

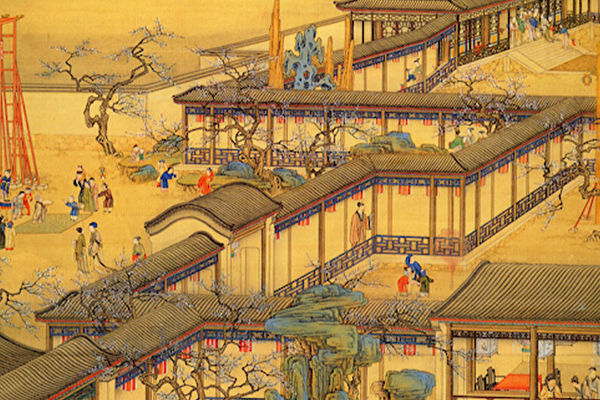

过年(除日)这一天祭祀各路神明和祖先的腊祭大典,古来是年俗中的重点。上古商周时代就举行岁终腊(腊)祭,祭祀日在古代也称“腊日”。腊祭,是岁末的盛大祭祀,天子领百官举行隆重大典,祭祀天地神灵和祖先。而且国中从天子以下到老百姓,都有祭祀仪典。(《礼记》)腊祭展现华夏子民崇敬天地神明的精神和承先启后的孝思。

一年的辛勤,到了岁末来一番回顾、沉淀,总结一年得失,具有重要的意义。农业社会的古人,就在“腊祭”中向祖先“告成”——报告这一年的收成情况,并且以虔诚感恩和惜福之心,感谢天地神明和祖先的护祐、赐予,也祈愿迎来美好的新年!到了南北朝,“腊日”和佛教“腊八”合流。《荆楚岁时记》记载,人们在腊日这一天戴胡公头击腊鼓(细腰鼓),并作金刚力士(佛家之神)以逐疫驱邪。腊日大地上,村村扬起过年迎春的热闹气息。

桃符门神画 辟邪迎祥

“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。”桃符是门神画、春联的前身。家家户户在新年前一日贴门神画、贴春联,迎祥迎福意味深长。追溯桃符的传统,可上溯几千年,连接上古的桃木辟邪文化。

古代的桃符是后代门神年画、春联的前身。传说黄帝时代以桃木辟邪,《山海经》记载,黄帝“立大桃人,门户画神荼(音:伸舒)、郁垒(音:玉律)与虎,悬苇索以御(恶鬼)”。后人就取桃木雕像刻画,称为“桃符”,悬挂在门楣两边,压制作祟的邪气,成了门神画和春联的原型。

据《风俗通》所记,汉人在除夕时于门户上装饰缉拿妖魔鬼怪的桃人神像。这是东汉时再续上古的风俗。魏晋南北朝时代,发展出桃木板门神画,各家“造桃板着户,谓之仙木,绘二神贴户之左右,左神荼、右郁垒,俗谓之门神,……百鬼畏之。”(《荆楚岁时记》)唐代时,相传唐太宗寝门外曾有鬼魅呼号,让太宗睡不安宁。秦叔宝上奏:愿同尉迟恭(敬德)着戎装站门外警卫。当夜果然无事。于是此后在宫门上就固定绘悬他俩的画像,永除邪祟。宋代以来,随着印刷发达,门神画主要以木板雕刻印刷的纸画流传于世。到了元明,秦琼、尉迟恭二将军进入门神之列,到如今成了最常见的门神画了。

贴春联 普天同庆迎福元

五代后蜀后主孟昶(公元919—965年)喜爱题词。每到除夕,他就“命翰林为词题桃符,正旦置寝门左右”(《宋史》)。他曾自题一得意的门联“新年纳余庆,嘉节号长春”,打响了春联的第一炮。

古代翰林学士贺年,进献皇帝的题词称“延祥诗”,也叫“春帖子”。这些帖子贴在宫中各处楼阁亭台就是一幅幅的春联。例如苏轼所作《皇帝阁春帖子》:“霭霭龙旗色 琅琅木铎音。数行宽大诏 四海发生心。”(“龙旗”是蟠龙旗,代指天子;“木铎”代指宣扬教化的天子。)又如:“草木渐知春 萌芽处处新。从今八千岁 合抱是灵椿。”

春联在民间的普及,是从明代开始的。明太祖朱元璋喜好桃符(春联),下令,全国境内从公卿士人到庶民之家,除夕时都要在门楣贴上“桃符”一副;官府、地方衙门、土地公庙祠等处也都要贴上。这一来,春联就在民间普及了。

蒸年糕 除岁应景步步高

过年大扫除之后到新年前,要准备除岁应景的食物,年糕、发糕是其中的代表食物。“年糕”,谐音“年高”,“供奉案头神纳鉴,除岁应景步步高”。

说起年糕的起源,一样是很久远了。周代祭祀宴飨的上馔(“笾食”),就有一类米粉、面粉所制的糕饼。《周礼‧天官‧笾人》记载:“羞笾之实,糗饵粉糍。”东汉经学大师郑玄说:“饵、糍皆粉(粉碎)稻米、黍米所为也,合蒸曰饵,饼之曰糍(糍)。”当今年节祭祀用的年糕、发糕,就是“饵”这一类的食物。古代也有甜年糕,隋代《玉烛宝典》干宝注说,古人用红枣、红豆调制甜糕。

供桌上常见的还有“发糕”。“发糕”是用米或面粉加糖和发酵粉调合,有的还加上枣子等,入笼蒸制而成。民间各家在岁末“作发糕”含有卜岁的意含,以发糕的状态占卜一年的运势。若是蒸出来的糕面膨发得饱满,裂出清晰纹路,这是表示新年“发达”步步高的好兆头。

饮春酒 辟瘟疠

过年饮春酒是普遍盛行的风俗,屠苏酒是代表之一,在除夕、元旦饮用。屠苏酒也称“屠酥酒”,是合了五到十种药材做成的保健药酒。苏辙诗云:“井底屠酥浸旧方,床头冬酿压琼浆。”《本草纲目》记载,元旦饮用屠苏酒,辟瘟疠。

南北朝时的风俗志《荆楚岁时记》记载:正月一日,长长幼幼正衣冠,依照年龄顺序,从小到大拜贺新年,进桃汤、屠苏酒。这种习俗在宋代依然如故,且从除夕夜就开饮,苏辙的诗作《除日》有这般自述:“年年最后饮屠酥,不觉年来七十余。”可见过年饮屠苏酒保健这种风俗的流传久远。

压岁钱 禳灾祈平安

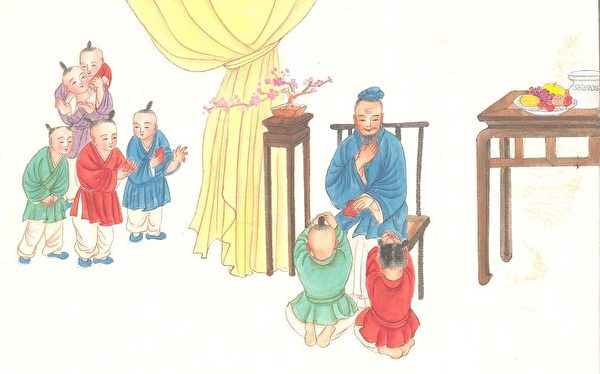

除夕夜的压岁钱,对家中晚辈的孩童来说,可是“众望所归”的彩礼。古人以彩绳穿铜钱压置床脚,称为“压岁钱”。因为“岁”和“祟”谐音,所以“压岁”就象征“压祟”的意含,是一种禳灾辟恶、祈平安的作法。清代富察敦崇《燕京岁时记》说“压岁钱”:“以彩绳穿钱,编作龙形,置于床脚,谓之压岁钱。尊长之赐小儿者,亦谓之压岁钱。”

小儿在“辞岁之后,从长辈得到压岁钱,红纸包着,放在枕边,只要过一宵,便可以随意使用。”这种过年时长辈给家中晚辈孩童的钱,如今都通称为压岁钱,带着长辈的厚爱——祝福晚辈新年平平安安,长成家中的玉树兰芝。

守岁 祈寿祈福

昔日除夕跨年的习俗,通宵达旦不睡,以迎候新年的到来,称为“守岁”。晋代周处《风土记》记载:“蜀之风俗,晚岁相与馈问,谓之馈岁;酒食相邀为别岁;至除夕达旦不眠,谓之守岁。” 唐代诗人孟浩然《岁除夜有怀》诗吟“守岁家家应未卧”。守岁赋有“延年”的吉兆;也有一说,守岁可以为家中长者祈寿祈福。

中华民族的年俗是一长串先人足迹的延续,在人心不古的年代,寻迹追远,是一条文化精神的再生之路。年俗的传承展现了华夏文化崇敬天地神灵和感恩祈福的美德。在除旧迎新之日,把这一份虔敬、感恩和善心延展下去,神祐善人,让神祐常在,日月常好!@*#

─点阅【中华文化300问】系列─

责任编辑:李梅