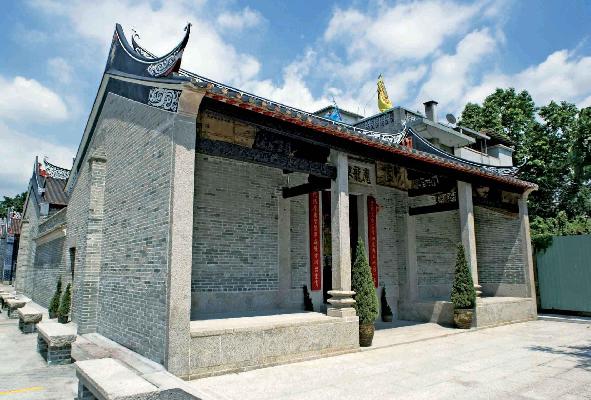

过去重门深锁的香港上水乡应龙廖公家塾(又名显承堂),有186年的历史,被评为一级历史建筑,今年3月12日修葺完工,举行竣工开光礼仪暨例行春祭,首度开放予公众参观。未来祠堂都会定期开放,公众终于有机会一窥这百年祠堂的真容。廖氏第二十传裔孙、显承堂修葺委员会主席廖崇兴接受本报专访,讲述家族百年往事。原来,在显承堂诞生的背后,还有一个鲜为人知的廖氏族人为早逝才子圆梦的感人故事。

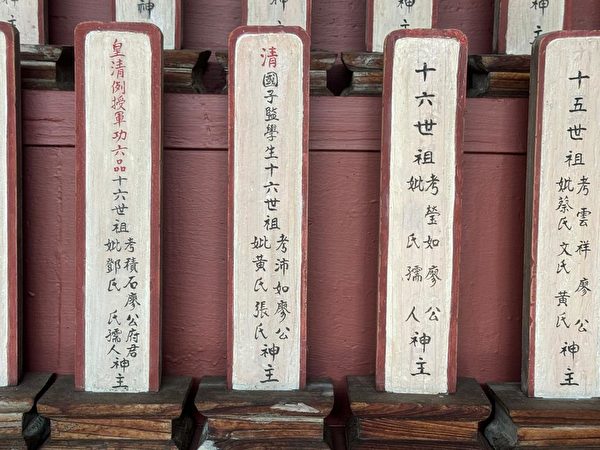

“要讲这个祠堂的故事,有一匹布那么长,每个角落、每个牌匾,都能讲出来一个长篇故事,我要从哪里开始跟你讲呢?”廖崇兴在汇编《上水乡廖万石堂族谱》时,研究了许多廖氏文献,从上水乡廖万石堂、显承堂、明德堂三间祠堂内悬挂的功名牌匾,以及祖先神主牌位背榫所刻记的资料,作为第一手材料考证,勾画出廖氏族人的绵长历史。显承堂对于廖崇兴更是意义非凡,这是他的家族祠堂,属于二房东斗四世祖应龙廖公的裔孙于清朝道光十八年(1838)兴建,亦是廖氏宗族在新界上水围定居后兴建的三座主要祠堂之其中一座。

27岁才子提议修祠堂 英年早逝族人接棒

上水廖族的起源,可以追溯到福建永定县,开基祖廖仲杰公于元末期间(约1345年),为逃避元末兵燹乱局,一路南下先至香港屯门,后迁深圳福田,再度移居新界北区上水(古称凤水,乃对应龙跃头之龙山)。

根据廖氏家谱手钞本记载,大宋宝祐丙辰四年(1256)状元及第庐陵文天祥的序文中,叙述仲杰公的祖父均寿公乃梅川进士,因与文天祥同寓官舍,得与谈论古今而应均寿公之请,为其笔序。

由此可知,仲杰公乃出生于家境富裕,书香济美的贵族,迁移到上水落地生根后,至明朝第七代堪舆师允佐公,号南沙与第八代君濊公,号润宇,撮合当时散居的廖氏族人建村围内,聚族而居,界分四斗,让三房子孙历代繁衍,成为新界五大氏族(邓、文、侯,廖、彭)其中之一。其中建于雍正初年的廖万石堂是廖族主要的祖祠,另两座为家祠,分别为应龙廖公家塾(显承堂)与应凤廖公家塾(明德堂)。

显承堂建于道光戊戌十八年(1838),为二房东斗四世祖应龙公的书室和家祠,位于上水莆上村,采用传统“两进一院式”建筑,后进设置了三个神龛,用作祭祀祖先礼仪和进行各种喜庆典礼,包括嫁娶、添丁及传统节庆摆酒盆菜的聚族场所,为历代子孙均担当了团结族人的重要地位。

谈起显承堂的建祠由来,廖崇兴提起一位重要的倡议者——廖沛如,他是二房东斗十五世祖交泰公,号寅垣公的长子,天资聪颖,年纪轻轻就在清代最高学府国子监就读,考上成均进士,饱读诗书,心系族人。

道光十五年乙未年(1835年),这位27岁的才子向父亲倡议修建一间祠堂,以纪念四世祖应龙公。此时,三世祖如璋公的长子应龙公之弟弟应凤公裔孙,已于道光八年(1828年)在大元村建有应凤廖公家塾(明德堂)。故此,作为应龙公的十六世裔孙沛如,认为也应该为二房东斗建一座祠堂。于是,沛如公在族人中奔走,撮合各父老,鼓励族人齐心协力出钱出力筹备兴建显承堂。可惜世事难料,风华正茂的沛如公在一年后竟然撒手尘寰,时年28岁。其父寅垣公于是联同叔伯兄弟,合力筹资完成这位青年才俊的心愿。应龙廖公家塾(显承堂)终在1838年落成,位置一前一后,与二房西斗的应凤廖公家塾(明德堂)互相辉映。

从显承堂的兴建故事,可以看到百年前廖氏族人重情重义,而在祠堂内悬挂的牌匾,亦可看到廖氏仕官层出不穷,传承书香世家的美名。

7岁神童趣味对联 书香门第廖族之光

“每一块牌匾都可以跟你讲一连串故事,你看这个牌匾‘科贡继登’,上面记录了从雍正到道光年间的书香世家。”廖崇兴指着显承堂山墙上悬挂的牌匾说道。清朝科举制度下,廖氏也出了不少品学兼优的门生:“康熙年间的贡生廖九我曾孙廖鸿也是贡生。廖鸿有两个儿子,大儿子廖有容亦是贡生,小儿子廖有执则于二十二岁时中了举人,所以牌匾内的有执名字依次排在有容的前面。”

十五世祖廖有执在廖氏家族中被誉为“七岁神童”,原来相传他7岁就懂得巧配对联。廖崇兴给笔者分享了这位性颖悟,伶牙俐齿的“神童”故事,也令笔者会心一笑。“话说当年岁贡廖瑶探乡访友,特邀有执配对上联‘上水神童七岁’,有执即脱口而出‘北京天子万年’。又其舅父戏弄有执出对‘手执黄鳝尾’,这个小子随即对出‘脚踏乌龟头’,这个对子作得很妙。”

宝安知县孙树新,对这个孩子很有兴趣,特别前来上水拜访,出了一个上联:“绿竹伴红莲,君子喜临君子宅。”没想到廖有执不假思索,对出下联:“青松栖白鹤,大夫常到大夫家。”

可惜廖有执也是英年早逝,22岁进京考试就中了举人,还未能来得及一展才华,当年就去世了。

“祠堂的重要意义在哪里呢,就是这些人名、人物故事可以透过牌匾和木主保留下来,代代相传。以前没有电脑啊,没有网络啊,但是这些牌匾记载的人物,上百年了我们子孙后代都仍然可以追寻。”廖崇兴很珍惜祠堂内每一件文物,今次藉修葺家祠的机会,他亦努力考究族谱中的每一个显赫的人物,希望能够为后人留下廖氏家族光辉的历史,提供后来者作借镜和反思。

修缮显承堂 首度开放予公众参观

邀请廖崇兴分享显承堂的今次修缮细节,也借此机会了解祠堂的布局,从中可看出传统中华文化“礼”的体现。祠堂属两进式结构,后进的主祠供奉历代祖先神主,两侧为“配贤祠”及“配享祠”,廖崇兴解释:“依据唐代的宗法制度,所谓左昭右穆,左边就是‘配贤祠’,记载有学术地位和功名的祖先贤仕;右边的‘配享祠’,则是安座建祠有贡献的祖先神主。”

在20世纪初,祠堂化身“卜卜斋”,成为传授下一代文化经典的私塾。在1965年,显承堂曾经一度被借用改建为凤溪幼稚园,为村内的幼童提供幼儿教育,并加建了一些现代化的构件。直至凤溪幼稚园在1988年搬迁到上水马会道的崭新校舍,祠堂空置十多年,祠堂的横梁木柱开始破损,墙壁受到风化,碰上2006年上水乡60年一届的太平清醮,村民便于2005年请来考古专家及画师,建筑商等复修祠堂,由族人祖尝拨款500万余元进行修缮工程,移除作为幼稚园时加建的现代化构件,恢复清代(1644至1911年)的原有建筑风格和布局,修复成果荣获2006年联合国教科文组织亚太区文物古迹保护奖嘉许奖。

事隔又十多年,祠堂再次出现漏水情况,父老兄弟于2019年因此成立显承堂修葺委员会,推举廖崇兴担任主席,向发展局申请拨款314万余元进行修葺工程。今次工程包括搭建竹棚,拆卸及更新瓦顶,更换椽木、剑桷、瓦筒、瓦当、瓦片,并进行油彩,修补楼梯,订造檐口板,滴水瓦等。自2023年9月19日动土,历时半年,在今年3月12日圆满竣工。

廖崇兴讲述:“由于这项修葺工程属于政府发展局资助,所以我们和发展局早已互相达成协议,打破祖堂以往不予公众参观的惯例。现在定于每逢周日中午12时至下午5时大开门户,欢迎社会公众人士进场参观游览这间一级建筑显承堂。”今次修葺完毕,能够为祖祠出一分绵力,他感到放下了五年以来的心头大石,并且希望借此机会,能够将廖氏家族的完整故事,留给子子孙孙世代传颂,成就了他对保存上水乡教育文化历史的一大心愿。◇

责任编辑:王愉悦