一、“卢仝烹茶图”的问题

台北故宫博物院珍藏一幅归在钱选名下的“卢仝烹茶图”(下文简称“卢图”),该图为纸本,设色明亮,但清爽雅致;无钱氏提款,只有“舜举”一印。首经乾隆皇帝鉴定为钱氏真迹,并写了一首长诗,装裱在图的上方。该图以卢仝烹茶图为题。考卢氏号玉川子,是唐朝与陆羽齐名的茶师,留有饮茶诗“走笔谢孟谏议守新茶” 。今画中主人翁卢仝身着白袍、盘腿坐在花毡上;周边是一片往上延伸的宽敞台地。主人身旁置一茶壶与茶杯。其左为男仆,其右前方煎茶者正在煽火煮水。台地顶端偏右有太湖石和芭蕉,右侧留白。布置优雅清澈,给人舒畅的感觉。就画的品质而言,是今日归钱选名下的精品。

然而,近年来有些学者提出质疑,甚至把它定为明末画家丁云鹏的手笔。主要的理由是:钱选虽然嗜酒但未闻其喜好喝茶,则会以烹茶为主题作画;挂轴画幅狭长,在南宋、元初很少见;无画家款识,只有“舜举”一印,此印是否有问题;该画流传历史资料欠缺,画身无乾隆以前的收藏印或提拔,而且着录上也没有此画的资料;画的风格与丁云鹏的画法一致 。可是类似的诸多论证在读者之中都有不同的反应,笔者认为这是一个很有趣,也是给爱好艺术鉴赏者提供一个讨论的机会,因此将个人的所知、所思集结成这篇短文供读者参考。下文即就这几点再做进一步的论证,而且将茶艺的时代性列入考察的项目之一。

二、钱选与“卢仝烹茶图”

钱选(1235-约1302),浙江霅川人,字舜举,号玉潭,又号巽举、清癯老人、习懒翁。南宋景定间进士,宋亡后隐居乡间以诗酒为乐,是元初著名的画家,因是南宋遗民,乃被归为宋人。他的画艺相当广,举凡山水、花鸟、动物无所不精,而最重要的特色不是只有写形、出韵的工力,而且表现的超逸不俗的个性与文人画风的时代精神。他的成就深深影响捯赵孟頫,再由赵氏传播给元朝画家,其后辗转影响到明清的主流画派。

“卢图”到底与钱氏的风格有无紧密关系呢?上文提到的前四个论点,其实不能肯定这幅画是后人的伪作。第一、钱选是否只喜欢喝酒而不喝茶呢?无人能证实,而不喜欢喝茶的人还是可以画烹茶图,因为那喝茶的人士庐泉不是画家自己呀!就像不打坐的人也可以画和尚打坐,不喝酒的人也可以演贵妃醉酒。第二、所谓“很少见”并不是没有,如台北故宫博物院所藏就有南宋马远的“华灯侍宴图”,元初钱选的“荔枝图”、管道昇的“竹石图”、王渊的“秋山行旅图”等等都是狭长立轴。至于第三、第四点只能提供研究者参考而已,因为这些现象在艺术史上的例子所见多是,故终结的重点还是在于画的风格本身。

论风格,我们可以从构图、笔触、用色和整体表现来探索。而整体的表现更是关键性的议题,因为这往往是一件作品展现其时代性的面相。该图的布局采高视点,营造或享受李白所说的“登高壮观天地间”那种气势。这种取景法在中国有很长的历史,但也因时代而略有改变;顾恺之的画让人物漂浮在空中,观者也同是在空中,故事观者与画中人物同飞。五代、北宋画家喜欢把视点放在画面的中段,画出比较庄严的“巨碑式”山水,在南宋因为马夏派画比较小幅山水,所以把视点降低了。到了元初因为追求古意,再度把视点提升,他的方法并不是回复顾式的格法,而是把前景的地平线往上延伸,将聚焦放在画面顶端的景物──如“卢图”的太湖石和芭蕉。这也是画中最精细的部分,显示画家由上往下看的视线之言连续性。意图抹平画面,让画面平浅而轻慢,也能更贴近观者,给人一种亲切感、轻松感。这种布局方法,在赵孟頫的“鹊华秋色”,以及其后吴镇、倪瓒的许多山水画都有很精彩的表现。

再就笔法而言,“卢图”的画法是以线描为主,只在关键处加一些轻浅的皴和淡墨渲染──具体的说,那是在台地边的一块小崖壁和太湖石块的凹凸处。因此画面的视觉效果是简朴、单纯、开朗和清逸。再者,人物的姿态、视线、神情,以及背景的配置,都相当宁静、自然、轻松,没有造作的气氛。这种风格特色也表现在钱选的其他作品中。

画中人物的开脸的确比“贵妃上马图”要写实,这可能令一些鉴赏家感到困惑,其实钱选的作画如“秋瓜图”、“桃枝松鼠图”都传达出精深的写实功力。元初的几名名家如钱选、龚开、赵孟頫都能以简洁的笔墨,充分把握人像和物像的形式与结构,故那位烹茶侍者的老人脸应该不足为奇!这种“写实”的手法没有在“贵妃上马图”出现,可能因为后者是一幅仿古之作。最重要的是两幅作品都呈现出清静高雅的境界。

这种表现方式相当符合赵孟頫所说的“古意”。懂得闽南语的人应该都知道“古意”就是老实、单纯、不耍技。因此“古意”第一个条件是人物或景物都要表现出一种简朴、自然、超凡、轻松的气氛,要配合这种境界,笔墨要温柔、清润,柔中寓气,所以可以追朔到东晋的顾恺之。第一位把“古意”这个形容词用在画评上的是赵孟頫,但是可以说源于钱选,印为钱选几乎是赵氏的老师。黄公望题钱选“浮玉山居”云:“赵公敏公尝师之。”倪瓒题钱选“牡丹卷”云:“水精宫里仙人笔,曾从溪翁(钱选)学画花。”可见钱选的笔法、创作理念深植于赵氏的画中。

元初的“古意”在自然主义的熏陶下,用笔也趋于自然,即配合物质面的基本形相,不是顾氏的漂浮式,也不是吴道子的锐利线条。所以今日归在钱氏名下的人物画中,《祡桑翁像》如果不是钱氏的仿古之作便是一件后人伪作。而《贵妃上马图》,所画的虽然是唐朝的题材,却是钱氏笔下的宁静、清秀,不是唐人的丰盈气魄。

三、“卢仝烹茶图”与名画的关系

“卢图”会不会是明朝中叶吴派画家的作品呢?我们都知吴派是江苏的一群画家凝聚出来的一种文人画风格,其来源就是元四大家,而元四大家的风格又源于元初的钱、赵。因此吴派画风与钱、赵有千丝万缕的关系。“卢图”被人怀疑是出自吴派画家之手是可以理解的。不过整体而言,吴派画无论人物或山水景物,其笔触、线条的动性较强,因此都会凸出于画面,也会跳出景物和人物的自然本体面,呈现出一种醒眼的、具有个性的书法性格,如沈周的古拙、文徵明的矫健、唐寅的曲折。即使人物画专家的作品也没有“卢图”这么安静、纯朴、冷逸。

“卢图”与明末丁云鹏的关系更是令人困惑的问题,因为其中牵涉到许多层面。就题材而言,丁氏画了不少煮茶图和漉酒图,而且看来与“卢图”有些相似之处。他的“玉山烹茶图”似乎是参照“卢图”改造而成的:图中玉川即卢仝,亦是白袍,但他是半盘腿坐在铺有地毡的石台上。他的正右方是烹茶者,左前方是男仆。背景亦有芭蕉和太湖石,但加上芭蕉花和竹林。尽管有些相似,但是由于个性有异、时代不同,表现的方法和产生的视觉效果完全两样。我曾开玩笑说:“艺术家是聪明的小偷,他们偷了别人的技法和题材,放在自己的画里,可是一般人看不出来。”很显然,丁氏看到“卢图”为其所吸引,于是将它改造,加入自己的风格和时代性。因此我们不能因为“卢图”与丁氏的画有一点儿像就断定它是丁氏手笔。否则清初四王仿了那多宋、元画家的笔法,那些被仿的宋、元名画都成了四王的作品了!

丁氏图中人物除了扭曲的姿态之外,更有趣的是他们的脚特别短,尤其是那个男仆,简直像个怪矮人。背景的太湖石和芭蕉,覆盖了画面中段的大部分空间。并加上几朵鲜红的芭蕉花白和几枝绿竹。密集的翠绿色蕉叶、鲜红的芭蕉花、扭曲的太湖石,还有石上那闪烁的“白眼群”,实在太热闹了,一点“古意”也没有!至于芭蕉叶的一些细节与钱氏的芭蕉叶有点像,这可能是丁氏看过钱选的画,而模仿的,就如他在“应真云图卷”中采用一个从拓本得来的罗汉像一样,虽略有形似,但无神似。

在丁氏的作品中,强烈的对比性处处可见;丁氏笔下的人物时在有太多的夸张与戏剧画的现像,这不只在那强力扭曲的姿态,也表现在那强力扭转的衣折。至于树木、石头、花草也是静不下来的,当然更谈不上自然了,这种重大的差异不是一两处,丁氏的画作,无论是以人物或山水为主题,都离不开诡异、矫饰的作风。就是那幅以山水为主题的“卢山高”,其复杂、热闹以及造作之戏剧性,远超过王蒙的山水。试看其画中的台地,与“卢图”中的台地放在一起,岂非天壤之别!丁氏的台地很像人工开凿后再用米黄色的混泥土构筑出来的,也像几片用铁打造出来的盾牌,一点也没有“卢图”或钱氏其他画作的自然气息。

在布局方面,丁氏画作也是非常戏剧化。如果将“卢图”与“玉山烹茶图”、“煮茶图”、“漉酒图”等丁氏作品并列观之,其人物的经营、位置、都可以看出其中的巨大差别:请看“卢图”中三个人物两近一远,但安排的开阔宽敞而平衡,令人一见而开心。丁氏“玉山烹茶图”将三位人物几乎排在一条左上右下的斜线上,而且显得拥挤热闹。“煮茶图”也是拥挤异常,更有甚者是那位主人公看起来相当霸道。“漉酒图”把三个人仅仅为在一个小盆子旁边,主人左袖衣折曲转蛇行往下流窜,相当诡异。

就整体布局而言,丁云鹏的画比“卢图”复杂多了,因为他采用的是移动式的视点,所以没有聚焦,如他的“卢山高”,从下到上几乎是同一层面,但是在这单一的层面上出现复杂的凹凸变化。这种现象也表现在他的人物画上,譬如“漉酒图”最底下的石块、野草和桌上物,几乎都是非常细致,同样细致复杂的现象也表现在中段的人物和上段的花草、树、石。尽管这样的布局也是让景物贴近观者,可是其视觉效果与“卢图”完全不同,因为丁氏之作是让景物冲向观者,同时在其中开一些“小窗”让视线延伸出去,产生强烈跳跃式视觉效果。

四、茶具与烹茶

探讨“卢图”的断代问题,我门还可以从茶具和烹茶方式切入。古时的茶具除了壶、杯(盏)之外,还要有取水用的瓢、瓯,磨茶用的碾、臼(槽)、椎(杵),以及煎茶、煮茶、泡茶用的铫(或铛、锅)、勺、卮漏等等。唐朝以来茶艺不断精致化,从采茶、制茶、煎茶、泡茶到饮茶都成了一种艺术。苏轼“试院煎茶诗”有很精彩的叙述(注 3 ) :

蟹眼已过鱼眼生(由采茶到晒茶)

飕飕欲作松风呜

叶茸出磨细珠落(由晒茶到碾茶)

眩转烧瓯飞雪轻

银瓶泻汤跨第二(由煎茶、选水、取水、煮水到泡茶)

未识古人煎水意

君不见昔时李生好客手自煎

贵从活火发新泉

又不见今时洛公煎茶学西蜀

宝州花瓷坪红玉(古人泡茶很讲究水质和煮水具,所以苏轼特别弦调要“从活火发新泉” ,又要用“花瓷红玉”的茶具)

我今贫病常苦饥

分无玉口捧峨眉(抱怨自己贫病没有花瓷红玉可用)

且学公家作茗饮

砖炉石铫行相随(只能学一般人,带砖炉、石铫同行)

不用撑旸拄腹文字五千卷

但愿一瓯常及睡足口高时(不用万卷书了,只要睡足时有一瓯茶便心满意足矣! )

“卢图”中的茶具画得很清楚:在卢仝右手边有一个赭色茶壶、一个赭色的杯座上放一个白色的小茶杯、后方有一个白色的瓯放置在赭色的三足座上,瓯盖己经打开。在茶师前面是一个三足的鼎形炉,炉上放一个赭色的铛(古代一种有脚的锅,用于烹茶)。据说在唐朝法门寺地宫中铃现有类似的茶具,但是本人尚无缘一见。“卢图”的炉旁有个赭色的茶壶,壶口设计相当特殊──口上加一个杯子,杯上有个盖子。考唐宋时代,茶艺是先将茶叶晒干,制成茶饼,泡前磨成粉末,可以直接将细粉放入壶中或杯中泡 • 但也可以在壶口加上卮漏(泸器),在泡茶时先将茶未放入卮漏,再倒入开水,细末冲入壶中,粗片则留在卮漏中。“卢图”这个茶壶可能加卮漏。

另外,元朝画家赵原也有一幅烹茶图,题为“陆羽烹茶图卷”,但因是小写意画,人物和茶具都很简率。比较明确的茶具是一个圆形三足座上放着一个瓯形炉 • 炉上置一个小锅,茶师的身旁隐约可看到一个小茶壶。主人翁陆羽半盘腿坐在厅内看茶师烹茶。画上的题诗云:“呼童剪茗涤枯肠。软尘落碾龙团绿,活水翻铛蟹眼黄。耳底雷鸣轻着韵,鼻端风过细闻香。一瓯洗得双瞳豁,饱玩苕溪云水乡。”(注 4 )诗中提到的茶具有碾和铛。足以证明图中的陆羽还是用茶末。那么“卢图”若非见证宋、元人还用碾过的茶末沏茶,就是这位画家在作画前已经细心研究过唐人烹茶的方式了。

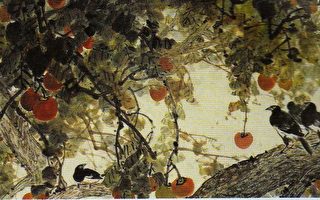

现在来看看明末画中的茶具吧。明末最喜欢画煮茶这个主题的是丁云鹏。他的“庐山高”所画的茶具最清楚,也最接近“卢图”。画中主人在台地的远方与友人对话,旁边站着一个僮仆。台地近处是煮茶者蹲在鼎形鑪的前方扇火(图4)。有趣的是炉上放的是一个顶端高凸的茶壶,也说是把一个像“卢图”中的泡茶器直接放到火炉上了。炉边放一个碟状器,应该是装茶的容器。他为什么会把茶壶直接放在炉上煮茶,而不是用铛煮水呢?而壶上高凸的杯有何作用?会不会是一个卮漏,待水煮开之后,将茶叶放入卮漏,待茶浓之后再将茶水倒入主人身旁的小茶壶或茶杯?

同样的情况也出现在丁氏的“玉川煮茶图”。该图也有鼎形炉,置于精雕的石台上。炉的口呈三叠莲瓣状,上头的水壶像是古时的铫(把手和短流的锅),但作莲篷状,中轴部位高凸,因此其功能与“庐山高”的烹茶方式一致。主人后方的石台上有个赭色的小茶壶 • 炉前女侍者手捧着一个盘,到底是水果或茶叶,无法论断。但是从“煮茶”这个主题来说,茶叶的可能性比较高。虽然茶具与“卢图”和“庐山高”类似,但有很明显的奢华装饰,符合明末的“矫饰作风”。

丁氏的“煮茶图”也有同样的设备。画中主人坐在榻上,前方榻边有个盖上桌巾的小台子,上面置一穹项式的火炉,顶上炉口放一个有卮漏、盖和把手的多重水壶。侍者也是手捧着一个大盘子。在画面的右下角另有一侍者正在整理一些茶具,已经取出的有一个小茶壶。

晒过的茶碾成茶末的泡茶方式,在日本延续至今,可是我们中国人今日已不再用茶末而只用茶叶。到底中国人何时改用茶叶泡茶呢?上述宋、明茶具的差异显然可见,虽然我们无法从图中肯定卮漏的存在,但是从茶艺史上我们知道明朝中叶之后人们开始用茶叶沏茶,而不用茶末。在绘画上也有迹可循,如上述赵原的题画诗,证明元朝后期还是用茶末。明朝中叶的文彻明有“品茶图”。图中的茶具是一个大形的桶状火炉,炉上有一个水壶,壶口凸出一个圆柱状带盖的小杯,其功能与丁氏画中的烹茶方式一致。再看与丁氏同时代的陈洪绶所作的“品茶图轴”,用茶叶泡茶的习俗就更为明显了。画中主人与客人各持一杯,主人杯底有莲花形“茶船”(杯托),客人则手持一个无茶船的杯,主人身边有一个桶状的炉子,上面放一个有长柄的盖子,这盖子翻过来可以变成煮水锅。炉旁是一个无卮漏的茶壶(注 5 )。可见他们沏茶的方式与今日的习俗无异 ──直接把茶叶放入壶里。

五、结语

综上所述“卢图”虽然不一定是钱选的真迹,但无论是从风格或从画中茶具来看,都不会是明朝末期的作品。笔者在《元气淋漓》(注 6 )与《明山净水》 〈注 7 )二书将钱选的作风总结在“冷逸”这个观念上,所以作品主要的是表现“清和、宁静、高雅、自然、宽敞、轻松”,也就是当时所谓的“古意”。而将明末丁云鹏、陈洪绶等人的画风总结于“诡异”,以“争奇竞怪求新意”为其特色,有点像西洋画史上 16 世纪的矫饰主义( Mannerism )或 18 世纪的洛可可 (Rococo)。

元初“古意”与明末“诡异”是两种相对的美学观。它们的出现与发展都有其特殊的历史环境。简而官之,就中国绘画发展史而言,元初的“古意”现象是一种古典风格的再生,它的成因除了对南宋马夏派宫庭画的反弹之外,更反映了 中国儒士面对蒙古帝国极权统治所采取的沉潜志向和柔静归真的心态,也是文人在强大的政治压力下的寒蝉效应。元朝中叶文人画家如黄公望、倪瓒、吴镇基本上还是保存这种心态,只是笔触略为活跃自由。元末有一段极为短暂的解放,因而出现了王蒙的繁密牛毛皴。明初政治压力再次冲击画坛,文人画相当沉寂,到了明朝中叶苏州文人在商业社会中获得新的生命,也有了新的活力。到了明末,乱世再起,而且西洋文化、艺术的冲击前所未有,在这样的环境,昼家很难一直保持静而不动,因此争奇斗异的现象是不可避免了!当时同属这种诡异画派的画家还有李士达、吴彬、陈洪绶、崔子忠等人。到了清初寒蝉效应重现,也带动了弓一种以四王吴恽为代表的“古意”在画界繁衍,使明末的诡异画风消失无踪。

总之,古物的鉴定是一项非常繁复的工作,而且结果也是常有争议,很难以一已之见说服众人,因此我们对一幅传世珍宝的重新定位,改变作品真伪的判断要特别谨慎。譬如最近拜读赵茂男先生的大作“<文赋>卷中宋高宋‘绍兴’ 印的发现”一文,意图将<文赋>的收藏年代从元朝提前到宋高宗时代,举出的理由是:“王羲之 ‘ 快雪时情帖 ’ 的卷尾之‘绍兴’印,印文与 ‘ 文赋 ’ 卷的 ‘ 绍写 ’ 印正相同。”(注 8 )但事实并非如此,两印的“绍”字左右两旁之距离,前者较远,后者较近。而且“绍”字的丝字旁上段,后者是两个圈连在一起,而前者则是两圈之问多一竖笔 • 再就“文赋”卷的书法风格而言,显然与赵孟頫有关。就以“卢图”来说,从乾隆到二十世纪中叶,书画鉴赏家都视之为钱选精品,今日要重新定位得三思而后行,尤其要将它归入丁云鹏名下更是矛盾难谐!

注1:熊宜中,“啜墨看茶-送苏轼茶艺美学初叹”,《艺文荟粹》,创刊号,页12-21。《苏东坡全集》上,页70。

注2:傅申,“传钱选画<卢仝烹茶图>应是丁云鹏所作”,《故宫文物》,311期,页46-57。

注3:仝注1

注4:《艺苑掇英》,第43期,页46。

注5:《艺苑掇英》,第60期,页11。

注6:《元气淋漓》,东大图书公司,1998年,页 14-36。

注7:《明山净水》,东大图书公司, 2005年,页 225-240。

注8;赵茂男,“ 〈 文赋 〉 春中宋高宋 ‘ 绍兴 ’ 印的发现”,《故宫文物》, 315期,页90-93。

文章图片提供:艺文荟粹杂志(第七期)

@