(大纪元记者赵海德编译报导)当下不断发展的科技给人们提供了前所未有的便利,但是许多人却并没有因此而感到时间变得宽裕,大人小孩每天从早晨睁开眼开始,似乎就要为永远做不完的事情而奔波忙碌,因此有观点认为现代人正面临着一种新的贫穷——时间贫穷。

(大纪元记者简玬编译报导)据悉,纽省廉政公署(ICAC)正对一起投诉进行调查。投诉者称悉尼一对对自己6年级的儿子负有厚望家长,抢了他们的先 。投诉说陆小东(译音)和裴庆华(译音)给一名 Westmead公校的老师送了钱,目的是想“为自己的儿子徇私。”

2008年12月4日 6:32 PM

2008年12月4日 6:32 PM “对不起”似乎是句人人可说的话,但要想说出真诚的道歉话,并能感动接受道歉的一方,则并非人人可为,而要使患孤独症的孩子真正明白道歉的道理,并能切身以行之,则需家长和老师孜孜不倦的引导教育。

一次我与一位心直口快的南非老师聊天,她半开玩笑的对我说:“你们中国家长在一起讲话的时候像在互相喊叫一样,声音太大了,还有许多中国人在超市里购物时推来推去的,为什么会这样?”听到这儿,我不禁汉颜,惭愧地很,我不也有这样的问题吗?众所周知,中国家长以重视子女的教育出名,可是由于在大陆“受党文化”的影响,我们自身存在着许多自己都没有认识到的“粗鲁”行为,就使我们有时与西方文化格格不入......

2008年11月27日 9:23 AM

2008年11月27日 9:23 AM 记得以前曾在报上看到一篇文章,是一位拥有三个教授的老爸爸写的养儿心得,文章里头写着:“我打从三个儿子小时候,就告诉他们,直到学业完成前,绝对不要去打工,只要你们能读,我一个小小公务员,一定把你们的学费张罗来。以目前我跟先生一个月超过十万的收入来讲,对于两个儿子的开销,已让我有点觉得难熬了,哇,这老先生真是有骨气。不过以我学经济的人来看,这老爸的决定应该是对的,为什么呢?

2008年11月25日 9:30 AM

2008年11月25日 9:30 AM 友情对每个人的生活来说很重要,真诚的友情不仅能使人心情愉悦,思想充实,也能使交朋友的双方在言行举止,兴趣爱好等方面互相促进提高。有道是近朱者赤,近墨者黑,要如何选择朋友,对于身心正处于成长期的青少年来说显得尤为重要,这也是许多为人父母特别关心孩子交友的原因。

暂且不论最近中学生常见的穿耳洞、露出底裤的服装仪容问题,仅就头发的长度长到遮脸、遮眼睛的、男学生披头散发或女学生削极短发型而看不出性别的,以及各种奇形怪状的发型来现况来看,使人不得不回过头来重新思考何谓“尊重”、何谓“包容”?何谓“真正的美”等最根本的教育议题。

2008年11月13日 8:08 PM

2008年11月13日 8:08 PM 现今社会孩子个个是宝,许多父母都是把家务事全部揽下来自己做,一则是图快又效率高,二则是心疼孩子、不舍得让孩子吃苦。我曾看见朋友读高中的儿子,不会吃带壳的虾子——因为从小都是祖父母帮他剥掉壳后吃现成的;隔壁小文的表哥对带子的西瓜看都不看一眼——因为从小他的父母都先把西瓜子去除干净,只要放心大口大口的塞进嘴巴就好,......。

2008年10月29日 5:10 PM

2008年10月29日 5:10 PM 据专家最新研究发现,儿童‘多动症’不一定会多动,多动症的主要问题是注意力不集中,多动是次要的,即使没有身体多动的外在表现,只要注意力不集中的情形长期而明显,也要注意是否有多动症的可能。这种‘不动’的儿童的多动症具有隐蔽性,往往会被家长们忽略。

2008年10月26日 10:08 PM

2008年10月26日 10:08 PM 现代的快节奏生活,特别是生活的多样化,对多动症的孩子是非常难适应的。据不完全统计在美国大约有5%,大约2百万的孩子患有多动症,男孩的数量超过女孩,大约为5:1。

2008年10月26日 9:47 PM

2008年10月26日 9:47 PM 某连队的士兵经常赌博、喝酒闹事,怎么禁也禁不了。连长为了让他们没有时间接触那些不良嗜好,要求连上士兵把营区一大片草地整理好,并且规定每班负责一个区域,每星期检查工作进度一次,三个月后验收成果。成果最好的一班,放七天荣誉假;最差的一班,罚扫厕所一个礼拜。

2008年10月25日 5:06 PM

2008年10月25日 5:06 PM 走出教室门口之际,忽然听见一位约略高年级的小男孩暴跳如雷,不停抱怨间歇发出怒吼声,双手捶著书包。小男孩跺着脚噙着眼泪:“都是你害的拉!害我被老师骂。我不是叫你签名,签好放在我书包,都是你害的。” 我坐在机车上观赏这一出现代闹剧。想起小时候,对父母亲是何等尊敬,岂敢在父母亲面前撒野?

2008年10月23日 9:11 AM

2008年10月23日 9:11 AM 我们可能都听说过“直升机家长”,这类父母过度的干涉自己孩子生活的方方面面,在孩子的成长过程中,象直升机一样围着孩子转,在上空盘旋,嗡嗡作响。我看“茶杯父母”来得更准确,不是吗?

2008年10月16日 10:31 AM

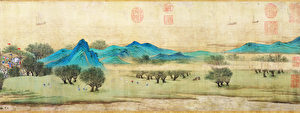

2008年10月16日 10:31 AM 时至今日,我们看到社会环境变迁剧烈,似乎也进步非凡,对于知识的发展及累积更是速度惊人,但对于“师道”尊严,是否相较于过去,有多一些的进步,对于学习的内涵及方向是否优于古代,却也值得我们进一步省思。

2008年9月25日 11:33 PM

2008年9月25日 11:33 PM 最近的一项新研究显示,在几个孩子中,妈妈都有一个最喜爱的,但是她们却从来不公开承认。英国Netmums网站的一项研究现实,在一个家庭中,总有幸运的男孩或者女孩,得到妈妈的特殊对待。数据显示,每六个妈妈中就有一个表示她们有最喜爱的孩子。

由于工作忙、压力大或不耐烦等种种原因,父母对孩子的管教不是开口大骂就是拳脚相向,似乎这样才能快速的解决问题,结果却适得其反,不但气大伤身,孩子下次更是“明知故犯”,真是搞得两败俱伤……

2008年9月12日 12:09 PM

2008年9月12日 12:09 PM (大纪元记者林节编译报导)青少年正值生理、心理和心智的变化阶段,精力旺盛、好奇心特强,有心理学家将此历程称为“狂飙”时期。若父母、师长未能适时提供辅导,很可能使他们误入歧途,造成终身遗憾。

每个孩子从出生到成人都是一个很漫长的过程,哺育孩子的父母要付出很多,就跟种树一样。老话说得好:十年栽树,百年育人。也就是说育人更难。因此,每位父母和将为人父母者,都要有这个是想准备。今天我们来谈谈孩子们上小学后的教育,也就是少年期的教育。

2008年7月14日 5:30 PM

2008年7月14日 5:30 PM 中国自古就有“揠苗助长”的故事,农夫为了自家地里的秧苗长得快一些,就把每颗秧苗拔高了一点儿,结果这些秧苗不但没长高,反而很快就枯死了。心理学家David Elkind 在25年前就提出了“催促儿童 (Hurried child) ”这一问题,25年后的今天,他认为这种情况变得更加严重了,孩子们变成了外表稚嫩、内心复杂的“小大人”。

2008年7月11日 9:22 AM

2008年7月11日 9:22 AM 俗话说“生儿容易养儿难”,如何培养孩子喜欢读书,如何培养孩子喜欢运动,如何培养孩子成为正直、善良、有爱心、有责任感的人,成为每个为人父、母者不断思考的问题。有些父母将教育孩子的责任一味地推给学校,殊不知,教育不仅仅是学校的事, 家长、社会都有不可推卸的责任。

生命是一种慈悲喜舍,这比读书更重要,会成为一辈子受用的资产,也是现今社会所欠缺的东西。一流的人不慈悲就没有用,医师不慈悲,对病患不能视病犹亲,就对社会无用;一流的化学家不慈悲,制造毒物来害人就是恐怖分子,也对社会无用。

2008年6月13日 7:27 AM

2008年6月13日 7:27 AM 读书的人,是从对的答案里做出对的答案(拥有的是记忆力);有智慧的人,是从对的答案里找出错的地方,或是从错的答案里找到对的地方(拥有的是思考想像和创造力)。我们究竟是要培养孩子成为会读书的人,还是有智慧的人?

2008年6月5日 9:06 PM

2008年6月5日 9:06 PM 资深出版人郝明义先生在“越读者”书中把阅读当成饮食来类比,将各种书籍归类为四种:主食、美食、蔬果与甜点,至于教科书的本质算是维他命,属于纲要性的,辅助性的(若是日常饮食均衡的话,其实应该是维他命不太需要的),至于专为考试用的解题参考书,则被郝明义归类为刺激考场肾上腺素分泌的兴奋剂,至于补习班,则是提供大量兴奋剂的轰趴。

2008年5月31日 11:59 PM

2008年5月31日 11:59 PM 自古以来,无论是东方或西方,也不管是王侯贵族,亦或平民布衣,对家庭教育都极为重视。对升格当母亲的女性来说,是待在家里当专职母亲?还是将孩子送交育婴托儿中心、或请外佣照看,哪种方式对小孩更有益?这个现代母亲的难题,是个没有标准答案的争论。

2008年5月14日 3:12 PM

2008年5月14日 3:12 PM 每个家长内心都明白,因为未来世界的变动性很高,现在所学的任何知识或技术本身,很快就会被淘汰,因此,若我们现在只逼着孩子去背诵学习课程的内容,恐怕是不够的,甚至可以说是完全搞错方向了!反而是孩子能否对世界存有好奇探索的精神,也就是能主动学习,以及有自制力与抗压力......

2008年5月8日 5:49 PM

2008年5月8日 5:49 PM