【大紀元11月29日訊】

宋 歐陽修

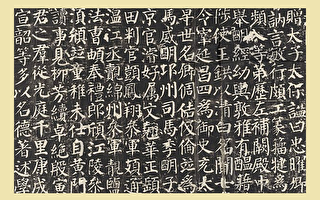

致端明侍讀留臺執事尺牘 冊

紙 楷書

25.9 x 53.4公分

歐陽脩(1007-1072),字永叔,號醉翁,又號六一居士,北宋廬陵(今江西吉安)人。四歲喪父,母親重視教育,但因家裡貧窮,買不起紙筆,便以荻草代替毛筆,在地上教他習字。由於他敏悟過人,又勤奮向學,不但詩文備受推崇,為唐宋八大家之一,同時也成為一代名臣、著名的歷史學家和書法家。

歐陽脩善寫楷書。蘇東坡(1036-1101)曾中肯地評述他的書法特色:「用尖筆乾墨作方闊字,神采秀發,膏潤無窮,後人觀之,如見其清眸豐頰,進趨曄如也」。這段話不但明白地指出歐陽脩的書法面貌,也同時讚譽了他的儀表風範,真是所謂的「書如其人」。

這件尺牘又稱「上恩帖」,是歐陽脩晚年寫給司馬光的信札。這件作品,除了東坡先生所指出的:「字形結體寬扁、起筆露鋒芒、且多渴筆」外,還可以見到橫細直粗,以及撇筆枯長等筆畫線條特點。全作的用筆精謹,點畫之間,一絲不茍,充份反映他重視法度的性格,是他書法的最大特色。

歐陽修(西元1007-1072年),字永叔,廬陵人,享年六十六,四歲父親見背,母鄭氏教之,家甚貧,以荻畫地學書,敏悟過人,讀書過目成誦,舉進士甲科,調西京推官,始從尹洙(1001-1047)遊,與梅堯臣(1002-1060)為歌詩相唱和,慶曆初召知諫院,改右正言,知制誥,時杜衍(978-1057),韓琦(1008-1075),范仲淹(989-1052),富弼(1004-1083)相繼罷去,修上疏極諫,出知滌州,徙州,穎洲,還為翰林學士,知無不言,與韓琦同心輔政。熙寧初,與王安石(1021-1086)不合,以太子少師致仕。修學識淵博,以文章冠天下,年二十有三以「玉不琢不成器賦」魁國子監,又提倡族譜,前世族譜皆無圖,而譜圖自公始。精擅古文,為唐宋八大家之一,自號醉翁,晚號六一居士,所謂六一者,自謂「集古錄一千卷,書一萬卷,琴一張,棋一局,常置酒一壺,以吾一翁老於此五物間。」(註1)卒諡文忠,著有《文忠集》、《六一詞》、《毛詩本義》、《新唐書》、《新五代史》、《集古錄》。其集錄金石於古,前所未有,乃自歐陽文忠公始。其文章政事固足使人景慕,其書法清麗亦獨具特殊風格。至於各書家對其書法評論選錄如下:

黃庭堅(1045-1105)曰:「文忠公頗於筆中用力,乃是古人法,但未雍容耳。」又云:「公書不極工,然喜論古今書,故晚年亦少進。」

趙孟頫(1254-1322)曰:「公書居然見文章之氣。」

陳繼儒(1558-1639)曰:「六一居士極好書,然書不能工,大都有不可學處。……」(註2)

對宋朝掀起書法革命,追求自由下筆,打破晉書結體方正,力求書法藝術之意韻與個性,其影響之大真可謂波濤洶湧、聲勢壯闊,《書史會要》云:「嘗論書家,謂蔡忠惠(1130-1200)以前皆有典型,及至米元章、黃魯直諸人出來,便自欹斜放縱,世態衰下,其為人亦然。」(註3)而當時保守書家亦孜孜不倦竭力衛護傳統書法之承傳。周必大(1126-1204)在題〈李西臺和馬侯詩〉曰:「熙寧、元豐以後,學者爭言道德性命之理,翰墨一藝,固在所忽,躐等陵節,豈惟筆法之絕乎。」(註4)

至於歐陽修本人,對當時書法有何看法,在《歐陽文忠公集》他曰:「書之廢莫廢於今,書之盛莫盛於唐。」很顯然,他對當時書法藝術是極度不滿。而其書法是受誰影響?歐陽修在〈西試筆〉曰:「余始得李邕書,不甚好之。然疑邕以書名,自必有深趣。及看之久,遂謂他書少及者。得之最晚,好之尤篤,譬猶結交,其始也難,則其合也必久。余雖因邕書得筆法,然為字絕不相類,豈得其意而忘其形者耶。因見邕書追求鍾王以來字法皆可以通,凡學書者得其一,可以通其餘,余從邕書而得之耳。」(註5)由這段記載可知,歐陽修書受唐李邕影響。歐陽修又曰:「藏真特以草書擅名當時,而尤見珍於世,余嘗謂,法帖者,乃魏晉時人施於家人,朋友,其逸筆餘興,初非用意而自然可喜,後人乃棄百事而以學書為事業,至終老而窮年,疲弊精神而不以為苦者,是真可笑也,懷素之徒是矣。」(註6)歐陽修學識深厚,知識淵博,是大學問家,並非專業書家,其對畢生獻身於書法藝術者作如此評論,自在意料之中。

就整體來看,歐陽修大弟子蘇東坡對其師尊書法之評介最為中肯,他曰:「歐陽文忠公,用尖筆、乾墨、寫方闊字,神采秀發,膏潤無窮,使後人觀之,如見其豐頰曄如也。」(註7)這段話道盡了其師書法具備之特質,及其人之儀表風範。

其實,歐陽修楷書像其他宋朝大書家一樣,亦受顏真卿影響,筆墨蒼勁,字體新麗,絕無「怒張筋脈,屈折生柴」之陋習。(註8)他是以固守傳統書法為職志,楷書寫得最好,惟極少變化,而行書甚為罕見,草書,雖亦下過工夫,至今亦未見傳世。(註9)

此幅「致端明侍讀留臺執事尺牘」,乃是寫與司馬光之應酬信,此時司馬光正以端明殿學士分司西京,兩人相惜相賞,經常互通音訊。此手跡除充分表現其獨有尖筆特質,乾墨習慣,字體方闊外,通幅字體疏朗,行筆謹飭,書中落筆慣用出鋒,收筆亦無頓挫,筆畫粗細變化甚大,直畫較橫畫為粗,撇筆刻意表現纖細,字中筆畫全無牽絲帶絡,上下字與字間亦不連屬,毫無行氣可言。其早年與晚年筆力雖見進步,而字體與筆法極少變化。這是書法家少有的現象。

歐陽修是宋代之大學問家,南陽李賢評歐陽修學識曰:「好古博雅,無如公者,昔司馬遷作《史記》,先儒以為博雅不足,至於歐陽氏修五代史,後世無得而議之,信非博雅之足,不能也。」(註10)很顯然,歐陽先生學問高深,才情橫溢,其實不以其書便能留名千古,吾輩慕其人而不可見,則思聞其言,慕其言而不可聞,則思見其書,吾等於此昔賢鉅公,相望將近千載,風采儀表已不得見,今得其法書而瞻閱之,豈不大慰乎。

(鄭瑤錫)

註1:參見歐陽修,《歐陽文忠公集》卷四十四,收錄於《四部叢刊初編集部》(臺北:臺灣商務印書館,1965),頁328。

註2:馬宗霍,《書林藻鑑》卷十一(臺北:臺灣商務印書館,1982),頁333。

註3:陶宗儀,《書史會要》卷六,收錄於《景印文淵閣四庫全書》(臺北:臺灣商務印書館,1983),第八一四冊,頁52。

註4:周必大,《益公題跋》,收錄於楊家駱編,《藝術叢編》(臺北:世界書局,1967),第一集第二十二冊,頁85。

註5:卞永譽,《式古堂書畫彙考》卷七(臺北:正中書局,1958),第一冊,頁360。

註6:歐陽修,〈題唐僧懷素法帖〉,《集古錄》卷八,收錄於《景印文淵閣四庫全書》,第六八一冊,頁109。

註7:蘇軾,〈跋歐陽修文忠公書〉,《東坡題跋》卷四,收錄於楊家駱編,《藝術叢編》,第一集第二十九冊,頁80。

註8:虞集,《道園學古錄》卷三四七,收錄於《景印文淵閣四庫全書》,第一二○七冊,頁6。

註9:參見《歐陽文忠公集》卷一三○,同註l,頁1007。

註10:國立故宮博物院編,《石渠寶笈三編》(臺北:國立故宮博物院,1969),第三冊,頁1040。

文見國立故宮博物院編輯委員會編,《宋代書畫冊頁名品特展》(台北:國立故宮博物院,1995),頁234-236。

(http://www.dajiyuan.com)