北方山区土耳其战机不时针对藏匿在伊拉克山区的库德斯坦工人党(PKK) 土耳其籍的库德族民兵进行轰炸,郊区婚宴厅里开心庆祝的亚兹迪难民们正将音量开到最大,通宵跳舞不只是庆祝婚礼——还有活着的那个当下,没有人知道,明天究竟是否会与今天一样……

正犹豫着到底要不要走进亚兹迪人热闹的婚宴现场。

方才在夏历亚难民营邀请我于帐篷内共进午餐的亚兹迪家庭告诉我,这里有对新人将于今日下午举办婚礼,顾不得鞋底仍沾满着难民营里的泥泞和牛仔裤上的尘土痕迹,我兴奋地直接往难民营外小镇上的婚宴厅赶去,这将是我在库德斯坦所拜访的第一个婚礼。

婚礼选在大马路与旷野中间人们口中当地最气派的婚宴厅里举行。仿金属的立面设计与入口的罗马式水泥圆柱,好似乡间尚未完工便提前对外营业的大型廉价卖场。散发出未来感的建物上方以斗大红色粗体字标记着 :“SHEKHAN HALL”。一公里外都不会错过,婚宴厅内震耳欲聋的热闹音乐,连省道对面山脚下另一座难民营都能清楚听见。

不确定究竟是因为自己不够大方的模样实在扭捏,或者人们惊见扮相狼狈的外人竟出没在当地婚礼的突兀场面,入口石阶旁的人群纷纷将目光锁定着我的视线。隔着距离点了根烟,明明才刚下计程车,仍试着一派轻松地在大马路旁假装只是路过正等着友人来接……

宾客们陆续鱼贯入场, 男孩们淘气地向我比划着功夫的招式并邀请我与他对决,一旁抹了整罐发胶的那群男士,油亮高耸的发线犹如昆虫触角那般敏锐,早在一旁洞察着我那欲盖弥彰的犹豫不决。

那是比自己婚礼还紧张的场面。

深深吸口气,频频点头微笑向每位宾客致意,硬着头皮我穿过停着几辆小货车的广场快步走进大厅。显得气派的婚宴场地,挑高天花板中央有个以花纹雕饰的大圆形,两圈霓虹灯管轮番以渐层交替转换着色系,与乐手那把当地人称为“坦伯 (tanbur)”的三弦乐器逐渐加快的节奏遥相呼应。天花板上嵌着上千个白色光点的LED,却只有少数灯泡排列整齐,大部分则格外随兴,像是随手将灯泡朝天花板扔去,决定灯泡位置的逻辑不过就是随机。

先与那位头发笔直竖立、似乎是婚礼招待的男子比手画脚说明了我的来意,以及难民营里朋友的姓名。音乐很大声,他先是低头打量了我沾满泥泞的那双鞋好一阵子,接着指着他粉色领带然后拍着我肩膀吼道 :

“Brother!Brother!”

我猜想他是新郎或新娘的兄弟,他透过那夸张的肢体语言向我表示欢迎……

宾客们接连被热闹的乐音所吸引,很有默契地涌向大厅中央此刻正手舞足蹈的队伍里,那位满头凌乱金发,感觉像是“工作人员”的年轻男子,一边指挥众人的位置,一边卖力地企图炒热现场的热情。

这个现代感十足的亚兹迪婚礼,乍看之下与其他婚礼大同小异,家有喜事的盛宴即将登场,然而空气里却弥漫着一股说不上来的诡异……眼前看似随着音乐摇摆的肢体不只僵硬,一群表情凝重的年轻男女好似正在那场“谁有最多心事”的比赛里暗中较劲,不晓得谁会是最后的赢家……

大厅两侧七八排大型长桌上已预先铺好紫红色桌巾,配上整齐排列覆有酒红软垫的座椅,然而空荡的桌面除了桌巾与空气,看不见任何其它物品,没有餐盘、餐具、酒杯甚至连可能很适合这个场景的塑胶花也不见踪影……

我猜想,空荡的桌面有可能是为了接下来的惊喜,不然,就是为了腾出额外的空间给舞台上愈加激扬的音符与歌手深情的嗓音……

我这才发现大厅右侧有个贩卖部,透过两扇小窗户,宾客们自行购买果汁、进口啤酒、零食或矿泉水,小窗前挤着几位衬衫打着蝴蝶领结的小男生,却都踩着破旧的夹脚鞋,抢着要买洋芋片,原来,这是个没有提供饮料与餐点的婚宴,但至少还有音乐,很大声的音乐。

看似盛装打扮的人群,仔细观察,男士们不是西装裤上少了皮带、不然就是赶着出门忘记袜子没穿,几位中年男子填塞在小一号的西装里似乎只有脚底透气的凉鞋让他们感到自在,许多年轻人身穿印有 adidas、Nike 或 CK品牌商标的T恤、破洞牛仔裤,裤管缝有虎头徽章补丁或裤管旁的金属链与坠饰似乎是当地正流行的样式。

让我印象最深刻的是——每双黑皮鞋上也都沾有泥巴污渍,原先自己穿着是否合宜的忧虑不仅烟消云散,反而更多了分莫名的亲切感。

亚兹迪女士们的打扮较为讲究且细致,色泽鲜艳的连衣长裙,腰间多系有金色腰带或几片金饰、连身长裙礼服、想必耗时梳化的公主头再加上选美佳丽配戴的迷你皇冠,从远处看来像极了色彩缤纷的圆形调色盘,正曼妙地旋转,直到近看才发现,原本不消化妆五官便十分鲜明、立体的亚兹迪女士们,为了这场婚礼特地涂上双倍、甚或三倍厚重的粉底与过粗的眼线,仿佛上妆时所参照的范本是远在京都的传统艺伎 (geisha),甚至连小女孩们也是类似打扮。

如此特殊的美学教我看得出神,那些脸颊上铺满白粉、点缀着鲜艳红唇的过度装饰颠覆了自己对化妆的认知——对于这群在难民营里已住了四年的亚兹迪女子们而言,化妆的用意似乎不是为了“加强”脸部动人的曲线,更似为了试图“遮掩”难民营里那些不为人知的心事……

犹如嘉年华会里戴着面具狂欢的人们,亚兹迪女士的妆扮有如替脸庞添上了一副面具,与此刻仍被窝藏在难民营帐篷里那个仍旧为残酷现实所囚禁的自己——至少透过反差十足的装扮暂时保持距离,好让戴着面具的自己在这番欢乐的场合得以暂且抛开大厅外那些烦扰与忧心……

门口传来宾客们的鼓噪声,系着粉红色领带的招待,拉高嗓门吆喝众人在大门前一字排开,空出位置给准备进场的新人,台上乐队更将不断破音的音响音量开到极致,婚宴厅前的广场中央停了ㄧ台灰色的“礼车”——那台车龄至少十年以上的TOYATA Corolla,车身多处刮痕想必车主是个不拘小节的性情中人,引擎盖上更有以黑色喷漆与潦草字体所喷写的年份 :“2012”……

伴娘们隔着车窗忙着微调新娘妆发。皮肤黝黑、身材高瘦的新郎穿着全新的立领白衫搭配深红领带,额头不断冒汗一边与婚礼摄影师讨论婚礼照究竟是否要包含Corolla的车身……

新娘一身典雅的连身长裙白纱,下车时手里已捧着那束红白相间的塑胶花。不知是天气太热还是疲惫或紧张,紧紧牵着手的新人似乎忘了将笑容一起带到喜事现场,显得深沉的心事一览无遗地写在脸庞,婚礼摄影师也很识相地从面对入口的台阶上选了个背光的角度让两人面部漆黑的表情完全背向太阳,替新人拍下那几张很可能只是漆黑剪影、显得神秘的新婚影像……

众人夹道欢迎新人进场,现场气氛随着激动的亚兹迪/库德族音乐,在乐手唱说俱佳的带动下逐渐来到最高点,摄影助理沿途喷洒着刮胡泡沫般的罐装雪片,人们开心地用那同时震动舌尖与喉头的嗓音尖声吆喝着,那位招待更忙着以拉炮的纸片替画面添加更多鲜艳,这时现场女士们才终于展露出灿烂的笑颜,在这个格外梦幻的场景中央,女士们整齐地摇摆着双臂与腰际的亮片,透过舞蹈簇拥着新郎与新娘缓缓穿越头顶上方数千个白色LED灯所散射出的光点。

新人接着坐定在那同样也走简约路线的白长桌前,亲友们有人忙着替新娘补妆,有的则将他们肩上雪花与纸片给一一清理打点,新郎与新娘的眼神始终显得拘谨,没见到主婚人或双方家长出现,婚戒于入场前便已戴好在指间,这场亚兹迪婚礼的主要仪式好像才开始便已结束——似乎拍摄那段两人从大门口一路走向主桌的画面才是这场婚礼的唯一重点。

最忙碌的确实是婚摄组,一位摄影师贴身拍照,另两位负责录影,有时在台上记录亲友们给新人的祝福,还得捕捉乐手们演奏时忘我的神情,以及台下宾客们手牵着手沿着婚宴大厅挑高空间围成大圆圈的壮观舞蹈场面。

那位顶着一头凌乱金发仿佛工作人员的男子再度吸引我的注意,他在镜头所对准的每个画面前仔细安排出井然有序的动线,右手同时挥转着纸巾向镜头展现最兴高采烈的表演。

相较于其它我所参加过的婚礼,拍照留念——这个亲友聚会常见的仪式,让这个没有喜宴只有音乐的亚兹迪婚礼显得特别,我指的是“大量”的照片。

宴会厅里上百名年轻男女手牵着手(这在其他民风保守的穆斯林国家并不常见),踩踏着整齐舞步的圆圈早已来回绕经主舞台好几圈,大排长龙的亲友行列仍旧等着与新人合影留念。只见队伍里的女士们十分懂得把握时间,等候之余纷纷摆出那些娇艳的神情,透过各式角度将自己当天动人的装扮、气派的场面一一自拍留念。

小男生坐在塑胶椅上索性架起脚架用手机直播乐团演奏的热闹音乐,另一名表情酷劲的少年则用加长型自拍棒记录自己与身后舞群的华丽场面……天晓得究竟有多少数不清的照片外加影片趁着短短的一场婚礼进行期间就那样被记录或被上传至社群网页……

我也没闲着。亚兹迪的男性宾客们纷纷主动上前请我与他们合拍selfie,那个傍晚少说至少拍了不下两百多张照片。这群亚兹迪人的自拍技巧更显得十分老练,只要手机一摆到面前,立刻摆脱先前的腼腆并相迎以那类似时下网红向粉丝们放电的双眼,好比川剧演员变脸的敏捷着实让人惊艳……

几乎所有人都忙着自拍的场景,让我联想到难民营里那些加我脸书好友的亚兹迪年轻人所上传的个人档案照片。首先,你绝对不会看到难民营里边他们日常生活的画面(得另外浏览那些国际志工组织的网页),其次,那些生活写真一张比一张体面——西装衬衫、领带或红色领结,以及那用去整罐发胶的发型,活像头上顶了好几把利剑……

看着长桌旁那些嘴角露出微笑,低头滑着手机满意地检阅方才合照的年轻人,我隔着距离感受他们的喜悦,我于是理解:早已成为现代大众日常生活一部分的社群网页,对于这群在临时帐篷里已住了四年的亚兹迪人而言,似乎是至关重要的慰藉。原先所拥有的一切早因战争而瓦解,而虚拟社群网页上那些“赞”似乎不全然因为喜欢婚宴现场的那身装扮,更是对现实无情与世事无常的唾弃和怨怼……

那些爱心符号、与一则则以羡慕口吻所写下的留言,更好似难民们对抗战后创伤后压力症候群 (Post-Traumatic Stress Disorder, 简称 PTSD) 的百忧解 (prozac),那是网路时代与时俱进的难民哲学——仅管眼看世界就要崩解,至少手机里、脸书上还有那些体面的照片。

然而你若稍加留意难民们上传至脸书的照片,那些影像皆有个明显的共通点——大多为半身构图,往往不愿让人瞧见他们鞋子出现在画面里边……

千年修道院里那碗甜豆汤 /

对最细微的美好心存感激

“我指的是一种比人更强大的、无法理解的、突然涌现的静默… 可以使理性思维整个静默掉的力量。”—— Marguerite Duras (玛格丽特 · 莒哈丝 / 法国作家 1914 – 1996)

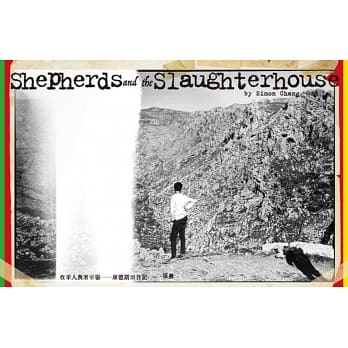

2019 年三月二十一日,我在伊拉克北部库德族自治区的圣马修修道院 (Monastery of St. Matthew)。已有一千六百多年历史的修道院肃静地镶嵌在艾尔法山 (Alfaf) 海拔820公尺高的山脊间。

公元363年罗马帝国统治期间,为了逃离当时反对基督教信仰的君士坦丁王朝皇帝朱利安二世 (Julian the Apostate, AD 330-363) 之迫害,一群来自四百多公里外、今日土耳其东南部库德族古城迪亚巴尔克 (Diyarbekır) 的隐修士们,来到了伊拉克北部尼尼微省 (Niniveh Province) 地势险峻崎岖的山脉,就在罗马帝国最后一位崇信多神信仰的皇帝朱利安二世远征波斯萨珊王朝 (Sasanian Empire) 身亡沙场的同一年,圣马修与其他隐修士及僧侣伙伴们,开始着手兴建这座现存最古老的叙利亚东正教 (Syriac – Orthodox) 修道院。

2014年起,为期两年的时间,伊斯兰国 (ISIL – Islamic State of Iraq and the Levant) 极端势力掌控了仅只二十公里外的伊拉克第二大城摩苏尔 (Mosul) ,修道院面临了前所未见、军临城下的威胁。

在修道院服务超过十四年的神父约瑟夫(Father Yousif Ibrahim)在那远眺整个摩苏尔城区的天台上回忆道 :

“伊斯兰国军队当时就在前方约六公里处的火线集结、准备随时伺机突袭修道院,邻近几座主为基督徒聚居的伊拉克城市如巴胥卡(Ba’ashiqah)和巴特拉(Bartella)等地,教友们早已举家逃往土耳其、叙利亚、伊拉克境内的库德斯坦自治区或我们这里,被居民们所遗弃的家园只剩下教堂里残破的圣像、未爆弹与瓦砾,还有恐惧……”

当忆及几年前伊斯兰国才在修道院周边虎视眈眈的情景,神父约瑟夫的神情顿时显得深陷在那骇人的时空里。

“我们曾经一度同时收容了超过七十个来自摩苏尔的难民家庭。伊斯兰国只给异教徒两个选择:改信伊斯兰教,不然就取你性命。正当 ISIS 军队黑色旗帜在对侧山头陆续集结时,不消一个小时我们便紧急疏散了所有家庭、安排教友们,前往较安全的库德斯坦自治区,我自己则带着修道院里珍藏的古物、圣像与礼拜仪式用的圣器和先前隐修士与主教们所留下来的珍贵手稿,随即驱车前往库区首都艾尔比(Erbil),当时几位修士决心死守修道院,随时替可能的殉教进行准备……”

教士们向圣马修祈求守护的祷告奇迹似地获得回应,库德斯坦敢死队军力及时赶至,与伊拉克政府军联手阻挡了伊斯兰国极端圣战士(jihadist)的染指,让拥有千年历史的基督教圣殿免于战火的蹂躏。

耳边传来晚祷钟响,祭坛上僧侣与辅祭们正以阿拉伯文和古老的叙利亚语(Syriac language)虔诚地诵唱着晚祷经文。庄严的钟声佐以修士们深沉幽微的吟唱,仿佛来自那个更遥远、上古记忆深层的乐音,抚慰着长年为战火所试炼的心绪与信仰——那轻盈的旋律正升华成一缕缕傍晚修道院里常见的山岚轻烟,悄悄然从深凿于山壁间的古老礼拜堂向外散去、穿越了以马赛克石纹铺饰的回廊、依序填满山峦间千年前隐修士们静闭修行的大小洞穴、再顺势飘往山脚下大部分居民早已迁离仅剩零星几家仍晾晒着衣物的后院。

阵雨方停歇,空气里满溢着西线无战事的清新——对于眼前生活充满感恩的喜悦更沁透着人们每一次的呼吸与眨眼。陆续归巢的燕群正叽叽喳喳地簇拥在钟塔里,雀跃的鸟鸣附和着教堂内的晚祷祈曲。天台上原先忙着自拍的那群亚兹迪游客们早已远行,眼前是摩苏尔华灯初上的夜景,战后城市供电不甚稳定,从修道院这边望去,城市光点以那孱弱的电压、摩斯密码般闪动的频率向外人倾诉着挣扎始终持续的心情,眼前这座经历了太多苦难、居民早已四处逃散的城市正趁此和平空档大口地喘息……

修道院里没有网路,手机亦无收讯,恰好让自己有机会专心倾听众多不可思议的故事与众人们当下的心境,并感受伊拉克基督徒与其信仰及简单生活那如此诚挚且紧密的联系。

修道院的警卫与养蜂人邀我一同晚餐,他们也都是逃离伊斯兰国迫害的虔诚教友。负责修道院食膳的夫妇准备了米饭、番茄甜豆汤与炸蔬菜,是这趟旅行最美味的一餐。每一口咀嚼皆好似某种难得的福气。

神父替我在教堂边留了个小房间,即便是个不能再简陋的房间,我将永远记得在圣马修修道院的那个夜晚——在那满是破洞的长椅软垫上,自己像个初生婴儿般睡得安稳香甜;生平首次体验到人们口中的“和平”居然那般具体真切地近在眼前——来自宇宙深处的善意如此慷慨地透过夜晚的僻静将修道院里的居民与自己一同给拥入怀里。

山丘后边 ISIS 的旗帜早已不见踪影,留下的是对眼前生活所有细微的美好皆心存感激的讯息。◇(待续)

——节录自《牧羊人与屠宰场》/ 麦田出版公司

(〈文苑〉)

责任编辑:李梅