傳統色彩的奧妙(下)

紫之祥貴

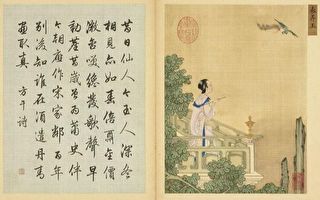

在傳統中,另一種可以與金黃相提並論的顏色是紫色。這種色彩最為人知的地方可能出自道家「紫氣東來」的典故,世人認為紫氣代表了祥瑞,而道家也的確講究紫色,比如仙人居住的地方叫作「紫府」,道家經文被稱為「紫書」。

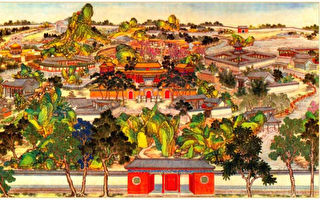

由於其來源超凡,「紫」很快便在傳統文化中成為尊貴的象徵。《後漢書》卷四十八裡寫道:「天有紫微宮,是上帝之所居也。王者立宮,象而為之。」因為中國古人崇尚「天人合一」,所以城市的規劃也要求切合天道。既然天上的帝君居住在紫微宮,而紫微星自古都被稱為「帝星」,那麼作為在人間受命於天的「天子」,其居所也應與上界的紫微宮有聯繫。所以,從歷史上可以看到,隋唐洛陽宮城就取名叫「紫微城」,明清皇宮被稱為「紫禁城」。

可見,傳統上既以金為貴,也以紫為貴。兩種顏色從表面上看區別很大,但實際上並不矛盾,甚至這兩個字還時常被放在一起使用。大藏經裡對諸佛的描述,就大量用到了「紫金」一詞。比如在《觀佛三昧海經》中這樣形容釋迦牟尼佛:「釋迦牟尼佛身長丈六,放紫金光住行者前。」對其他佛的描述也多用「紫金」,例如對毗婆尸佛以「身紫金色八萬四千相」來形容,而迦葉佛則是「身紫金色相好具足」……

修煉界裡很多人都知道,同一種顏色在不同的空間能顯現出不同的色彩反差。甚至普通人都能通過經驗了解到一些類似的情況,比如一直盯著紅色看,閉上眼睛之後眼前就會出現一個綠色的視覺殘像。不僅如此,一些研究還發現,黃金也能是紫色的。

眾所周知,物質是由微觀粒子組成更大的粒子。就黃金而言,如果在微觀層面上改變其納米量級的微觀顆粒大小(1納米等於0.000001毫米),將黃金的納米顆粒在流體介質中製成膠態金粒子懸浮溶液(流體介質可以是水或凝膠),那麼在溶液中,尺寸大小低於100納米的膠態金粒子會讓溶液變成紅色,而高於100納米的粒子則使溶液呈現藍色或紫色。當然,不論它們呈現什麼顏色,這些物質在本質上都是黃金。

這種現象可能會讓人聯想到一些典籍裡的敘述。在記載的神佛世界中,什麼都是金光閃閃的,但仔細看時,裡面的生命、事物又各有自己的色彩。被現代機械化思維模式禁錮了思想的人就以為傳統經典中的內容自相矛盾了,卻沒想到低維度的平面化思考方式封閉了觸及更高維度立體時空的可能。而且,金還有不同層次的金,往縱深看去也是不同的……

美術界也存在紫金顏料,史上比較著名的例子是十七世紀來自德國的一種名為「卡西烏斯紫」(Cassius’scher Purpur)的紫紅色釉料,在十九世紀中期經英國物理學家法拉第(Michael Faraday)研究,發現這種顏料的成分其實是極為細小的黃金顆粒。

當然,人們不會都拿黃金去製造紫色。不過,在近代工業文明成型之前, 色料的提取大多只能依靠天然材料,因此,東西方用來製造紫色的原料同樣非常稀少。中國古代的紫色染料一般是從產量較低的紫草根部提取的,但需要大量的紫草多次加工浸染才行,而且容易褪色。西方早期則是從體型很小的骨螺內提取紫色,由於每隻骨螺所能提供的色量太少且操作繁瑣,所以價格極其昂貴;也有從歐洲藍莓的汁液中提取的,但其偏藍的色澤與骨螺紫差別不小。另外,還有其它產量極低的來源,就不逐一介紹了。

這些稀少而昂貴的原料導致古代市場上紫色的地位居高不下,從經濟層面也讓這種顏色在東西方俗世中顯得貴重。比如中國唐朝就規定三品以上的大員穿紫衣官服,民間不可僭越;西方則有凱撒大帝熱衷身著全紫的長袍,並逐漸讓以紫為貴的觀念成為傳統,以至於數百年後的拜占庭王族甚至用「生於紫色」(Porphyrogenitus)來表示出身正統。

天之藍,金之青

在沒有污染的環境下,藍色是人們出門後能看到的最大面積的顏色,因為它是廣闊天空的基本色彩。

天空的顏色也並非單一無變化的藍。根據時間的不同,它白天是天藍色,晚上呈深藍色;而根據季節與天氣的變化,它時而偏紫藍色,時而現碧藍色……

不少民族的傳統文化裡都有類似「天地對應」的說法,這種天空之藍在色彩上正好能與地上的一種藍色的寶石相對應,其色澤可呈深藍、天藍、紫藍、碧藍等多種藍色,被稱為「青金石」,西方叫作「Lapis lazuli」。

不同的民族在他們遠古文化的傳承中,不約而同地認識到,這種寶石是天穹與神聖的象徵。數千年前,無論是蘇美爾人還是古埃及人,亦或遠在地球另一端的印第安人,都將青金石視為非凡的珍寶,在祭祀、供奉、驅邪等法事中使用。這些傳統文化底蘊非凡,甚至在一些古文明消失後仍然流傳於世,並被其他文明所繼承。哪怕到了中國清代,當舉辦祭天大祀的時候,皇帝還要身著藍色朝服,並按規定佩戴108顆青金石串成的祭天朝珠。

很多人都知道,自然界裡藍色的礦物其實不少,遠不止這一種礦石。所謂「色相如天」的藍石頭隨隨便便就能找出好幾種來,那麼為什麼偏偏青金石受到如此優待呢?

原因再次涉及到了神佛。這裡可以給大家舉幾個例子:

阿卡德、亞述和巴比倫等美索不達米亞神話中的月神叫作「欣」(Sin,在蘇美爾語中叫「Nannar」)。相傳,他在外貌上有個特點,就是留著由青金石構成的鬍鬚。

這種情況並不少見,古埃及也有類似的記載。前面已經談到過,古埃及人認識到黃金是神體,但他們還有更細節的認識——即神的毛髮是青金石構成的。

埃及神話中的最高神「拉」(Ra,古埃及的太陽神與創造神)就是這種神體的代表,古埃及人認為這位神的身體是金的,而他的頭髮則是純淨的青金石。

對於金身藍發的神體概念,華人朋友們是否覺得似曾相識?因為在佛教藝術中,佛的形像大多也都是這樣的。而且佛教美術裡還有種顏料叫作「佛頭青」(也叫「佛青」),用於給佛像的頭髮上彩。「佛頭青」只是顏色的名稱,而不限定原料,因此用藍銅礦色粉、青金石色粉,甚至兩者參雜混合製造的都有。

塗在佛像金身上的佛青飽和度較高且色澤略深,能與金色形成色彩對比。在古代,為了能很好地表現這種金身上的藍色,比較理想的色料就是由青金石研磨並提純製成。但因為用寶石做顏料十分昂貴,所以多見於以前西域受佛教影響較大地區的中小型佛像文物。而中國從千年前就更傾向於使用藍銅礦作色料了。當然,也有不少佛像的頭髮是不上色的。但在西藏,手繪的唐卡上卻經常能看到青金石製成的顏料。

將青金石製成群青(Ultramarine)色粉的做法在西方美術史上更為常見。我在《解讀文藝復興之後兩百年間的美術》一文裡談到過西方繪畫中有用群青顏料來繪製聖瑪利亞衣袍的傳統,以這種昂貴的藍色來表現神聖。當然,這種顏料並非僅限於繪製聖瑪利亞的衣服,傳統繪畫中也常給描繪的上帝和耶穌的服裝使用這種色彩。

美術史上經常能看見宗教美術作品中使用黃金和青金石作原料,人們往往認為這是源於人對神的敬仰,所以用昂貴的材料去繪製讚頌神的藝術作品。確實如此,但它也只是一種外在的表現。其實,這些物質並不是僅僅因為價格高昂才被用來表達神聖的,而是它們昂貴的本身也有其淵源。其實萬物皆有靈,凡事都存在著更深遠的原因,材料的本身同樣涉及到更高深的學問,也只能以慧心領悟,隨緣而得。

另外需要說明的是,青金石在明清以前並不叫現在這個名字。由於中國自古都是從其他國家進口這種寶石,不同的地區經歷不同的時代後,在名稱上顯得很混亂;再加上古人命名時也可能與其它藍礦石混淆,因此對中國古代文獻的考證中存在著一些不確定性因素。但是,如果能輔以相關的外語文獻,就容易弄清楚具體情況了。

比較著名的例子是藥師琉璃光王如來,也就是人們常說的「藥師佛」,琉璃世界的主持者。雖然這些都是人所熟知的稱呼,但很多人對「琉璃」的概念可能就比較模糊了。琉璃到底是什麼樣的?那麼讓我們參考一下其他國家的語言:「藥師琉璃光王」在英語中叫作「Medicine Master and King of Lapis Lazuli Light」,法語裡叫「Maître guérisseur de la Lumière de Lapis-lazuli」,意大利語是「Maestro della Medicina dalla Luce Lapislazzuli」;藥師佛的「東方淨琉璃世界」在英文中被稱作「Eastern pure land of Pure Lapis Lazuli」,法文裡是「Terre pure de pur Lapis-lazuli」,意大利語叫「Pura terra di puro Lapislazzuli」。這些短語中所有對應「琉璃」的地方都寫著「Lapis lazuli」(或極微小的變體),也就是中文裡的「青金石」。

不過,「琉璃世界」只是一個簡稱。這裡的「琉璃」卻不是凡間的「琉璃」,而是「淨琉璃」,英語叫「Pure Lapis Lazuli」,法語叫「Pur Lapis-lazuli」……翻譯成現代中文就是「純淨的青金石」的意思。凡間的礦石其實很不純正,與古代典籍裡所記載的佛家珍寶相去甚遠,所以本文並不為青金石做廣告。雖然青金石作為佛教七寶之一,受到珠寶商們的推崇,但自古以來的修煉都要求放棄對物質的執著,真正重要的還是修者心性的提升,以及人對神佛的正信。

* * * * * * * * *

限於篇幅,就不多寫了。本文只是簡單列舉了幾種較有代表性的傳統色彩,還有很多其他顏色未能一一提到。其實主要是想告訴世人,中國的傳統色彩並非今天人們濫用到極點的大紅色。

通過對歷史的研究,我們發現,真正傳統的色彩都與神佛、天地緊密相關。無論是佛家講的「金身」還是道家說的「紫氣」,這些色彩都給人以非常正面的感受,有的高貴莊嚴,有的超凡脫俗,有的飄逸出塵。而相比之下,凡俗則被稱為「紅塵」,更污穢的地方還叫「紅燈區」……這些詞語世人都在用,可見人們對色彩的感受是共通的。

當然,在色彩的功能性上,不同的顏色有不同的用法。筆者並非排斥紅色,因為紅色也有不同層次的紅。這裡建議的是避免極端使用一種顏色,像當今這種紅色崇拜的情況是不可取的。希望這篇文章能為崇尚傳統色彩的朋友提供一個新的視角,驅散矇昧環境的紅霧,讓人再度感受到傳統世界的多彩與美好。@(全文完)

參考文獻:

南北朝《昭明文選》

西漢·司馬遷《史記·秦始皇本紀》

唐·李隆基《封泰山玉牒文》

明·劉辰《國初事蹟》

東漢·許慎《說文解字》

民國·徐珂《清稗類鈔》

唐·釋道世《法苑珠林》

東晉·荀氏《靈鬼志》

東漢·王充《論衡》

宋《太平廣記》

Herrade de Landsberg,《Hortus deliciarum》, 12th century

John the Apostle,《Book of Revelation》, 1st century

François Daumas,《La valeur de l’or dans la pensée égyptienne》, 1956

明·李時珍《本草綱目》

東漢·劉熙《釋名》

唐·杜佑《通典》

《易經》

南朝·范曄《後漢書》

《觀佛三昧海經》

(點閱【傳統色彩的奧妙】系列文章。)

責任編輯:李梅