(http://www.epochtimes.com)

【大纪元4月2日讯】

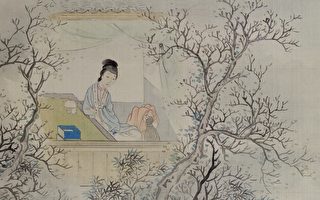

章翠英女画家的一幅临摹工笔《仕女夜读》令我十分珍惜﹐不仅难于索求﹐现代国画大多中西合壁﹐油画的信息﹐现代的意识﹐风格不中不西﹐失了国粹的灵魂﹔而且因为这幅临摹的国风古韵﹐给我带来的不仅是童年书画的回忆﹐而且是整个童年的文化。

其一便是中国的婚姻礼俗。

这大约是上世纪四十年代初﹐记忆已经模糊﹐只是对两支红顶白鹅印象最深。

“公鹅叫了﹐母鹅不叫﹐是新姑爷爱说话”﹐随着公鹅嘎嘎的叫声﹐垂花门楼里来宾和仆人大声说笑着﹐嘻嘻哈哈﹐一片喜庆。

长长的游廊﹐彩礼依次抬过﹐虽不贵重﹐但完全按照传统民俗﹐每件大型礼盒提手上结着红绸﹐扎着大朵红花﹐留在记忆中的八大件彩礼中﹐只有礼盒中伸着红顶黄嘴嘎嘎叫着的两只欢快的大白鹅。

庄严神圣的礼俗﹕“一拜天地﹐二拜高堂……”﹐向天地盟誓﹐求父母作证。

“挡当滴挡……”那时的小女孩玩过家家游戏时总吟哦着婚礼进行曲的旋律,她们的印象太深了:在庄严缓奏的古典曲中,在四周宾客高抛的阵阵花雨下,空气中飘散着茉莉花瓣的清香,伴郎陪着新郎,伴娘搀着新娘,在红地毯上徐行,前面两个男童提着花蓝,后面两个女童拉着新娘长长的纱裙,连男童也打着领花,穿黑色礼服,庄严而隆重,自有一番西俗的纯洁与高尚,不仅给结婚男女留下盟誓般回忆,也使提蓝拉纱男童女童受到庄严的陶冶。我的三个姑姑、十六个婕( 大家族堂姐妹按年龄统一排列,称大排行) 无论东西方礼仪,大都白头偕老,子女们从未受到父母离异的伤害,大都健康成长,只有一个例外:七婕离异,那是在美国。

以1949年为界婚姻的礼俗在大陆不知不觉变化着。

街道上女积极分子(那时还没有小脚侦辑队的称呼)还互相称太太。但若被首长听到便会立刻受到训斥﹕“什么太太﹖﹗叫爱人﹗”

北京人初觉肉麻﹐但后来觉得把情人和妻子合二为一也似合乎中国人的贞操观念。

当时全国各大城市一窝风上演《铡美案》﹐那时都是私营剧团﹐中宣部还来不及控制。这也是艺人们的好心规劝﹐并非强烈的讽刺﹐因为那时土八路首长们一窝风地离婚﹐爱人换成了大城市女学生﹐首长们原配妻守着古老观念﹐大多“离婚不离家”﹐有的守在农村老家﹐有的进城不肯走﹐留下为首长及新妻子做饭﹑看孩子。

问及老八路们的婚姻文化﹐令人吃惊。

一位营教导员回忆说﹕“我们老首长的爱人都是小学生。队伍打进县城﹐让县里小学校高小女生集合﹐由首长挑选。旅长第一个先挑﹐然后是旅政委﹐再其次是副旅长﹑副政委﹑参谋长﹑副参谋长﹑政治部主任﹑副主任……

我都不敢相信﹐象是听山大王﹑大寨主﹑二寨主在掠压寨夫人。后来一位上海来的女留学生告诉我﹕她的母亲就是这样当上首长爱人的﹐而且永远地和地主婆的姥姥划清界限﹐永远不许见面。邓小平时代解除禁令﹐姥姥已死﹐她母亲费了很大事找到姥姥坟头﹐悔过地哭﹐直到哭昏过去。

我亲眼见到的更奇﹐一位营长爱人也就二十出头﹐孩子倒有四﹑五岁﹐营长高高大大﹐爱人瘦小玲珑。后来听说营长爱人原来是伪军大队长妻子﹐营长击毙了大队长﹐大队长的妻儿也便成了战利品。

五十年代﹐一位老干部长得太丑﹐会计从山东家乡骗来一位漂亮寡妇﹐直到结婚发现上当﹐一直不许靠近﹐把鬼脸一般的首长丑脸抓得花瓜一般﹐但婚姻照旧维持。

文革中为打倒刘少奇﹐红卫兵找到国家主席的第二任妻子谢飞。谢飞却说﹕“少奇同志不断进步﹐地位越来越高﹐我配不上他了﹐应该找更年轻的﹐他威信很高﹐无可揭发。”道出共产党人的婚姻观。

但文革前中央对中下级干部还是注意影响的﹐我的首长即因婚前孕降为副职﹐不久恢复。北京市委一位农业部长也因婚外情爱受到党内警告。但也有例外﹐一位女首长当年与警卫员通奸﹐进城后向上级报告批准结婚﹐从朝鲜前线调来已升为指导员的年轻爱人﹐结婚照很吓人﹐象是母子团圆﹐至少相差二十几年。

至于中央首长﹐婚事严格保密。一位女士每逢年节﹐总把中央首长送来的衣食礼物拒之门外﹐原来她是四个外室之一。四位外室每人结婚时中央都给办个正式结婚证﹐都是正式夫人。近日香港媒体报导,在政协选举投票中,当红歌星宋祖英的名字引来政协委员闻唱票哄笑。

上行下效﹐远华案曝光《红楼》只是小巫﹐未见大巫。据《义军报告》揭发一个军长有五十位三陪女郎﹐一个贪官写下与一百多个女人的夜记﹐以避重就“轻”﹐冲淡主要罪行。

海外风传﹐男人回大陆就是跳火坑﹐坐怀不乱的柳下衷也要烂下去。台商太太纷纷要求丈夫结扎﹐防止大陆生子﹐分夺财产﹔介绍一夜情的网站﹑美化乱伦﹑杂交的文字﹑文学网﹑录像带天天“教育”着成长中的青少年。离退休的老干部爷奶辈由开放前﹑开放初的纵容﹐至今对子孙的堕落已无办法。有评论家说﹕“即使中共垮台﹐大陆道德的堕落也无法收拾﹐一塌糊涂。”

还我民族魂﹐那永远失掉的童年﹗﹖@

(http://www.dajiyuan.com)