「掃來竹葉烹茶葉;劈碎松根煮菜根。」

這是清代書畫家鄭板橋的一對茶聯,描寫鄉下農民用掃來的竹葉煮茶,以松根煮菜的清苦情景。

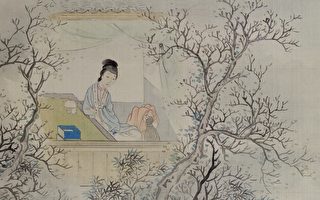

印象中古時文人飲茶,用的是上等茶葉,煮的是各地的名水,喝茶的地方不是溪旁亭榭,就是林間茅屋,總有青山環抱,流水潺潺,一邊品茗,一邊吟詩作對,飲茶在讀書人的世界裏,可說是一種高尚清雅的心靈享受。

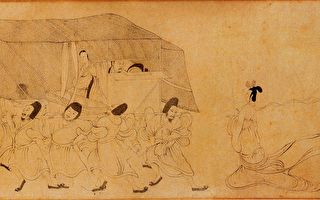

貧苦農家可無法如此一般附庸風雅,他們每天辛苦務農,忙完農事忙家事,若能偷得片刻空閒,燒鍋水,茶葉一把,抓了就煮,一大鍋,省得麻煩。哪還能計較茶放久了不對味,一天可能就只容你有空煮那一次。觀茶色,品茶湯,哪來這種閒情逸緻!

話說回來,這也不代表清貧的農人就不能有飲茶的樂趣,工作累了,田旁樹蔭下隨地一坐,喝碗茶提神,清風拂來,吹乾身上的汗珠,也吹涼熱茶入喉。看著田中穀物的成長,想著秋天的豐收。三五夥伴,閒話家常,東家大兒下月娶親,西家媳婦懷胎已六月……雖然就那麼一刻半晌,飲茶卻是繁重生活中的最佳調劑, 它的樂趣,不是來自浪漫文人的詩情畫意,而是體現於最貼近生活的實在與單純。@

(http://www.dajiyuan.com)