《颜氏家训》中,没有光鲜的妙论,没有高调的奇想,中心思想就是“德行”。

在立身处世方面,大致秉持儒家的思想,而值得我们注意的是他的教育理念。在一个剧变的时代,他是如何教育后代,帮助他们安顿身心,远离灾祸?

读圣贤书 涵养德行

在序言中,颜之推开诚布公地说:古代圣贤著作的经典书籍,都在教人如何涵养各种德行,以及如何修身、成就功业,读这些文化中的经典也就够了,实在也没必要再写什么教子书。

他之所以还要写一本家训,是为了提携子孙,从日常生活中,落实圣贤的教诲。

首先,颜之推十分重视传统经典。他认为读圣贤书,是为了打开心胸与眼界,有益德行,利益社会。

不知孝养父母的人,只要读了圣贤书,看到书中的古人对父母如此和颜悦色、轻声下气,甚至不辞辛劳亲煮羹汤,马上就会自感形秽,奋起行孝;不知如何对待君上的人,读了古人的书,就会知道古人是如何坚守职责,如何在危难时刻勇于承接重任,并诚心劝谏君上,有益社稷国家。

他认为,读古人之书,在反思自己之余,心中就会升起效法的心志。

对于一向骄奢的人,书中能教导他学习古人恭敬节俭,谦虚自守,注重礼仪,他会看见自己的缺点,赶紧收敛骄傲自大的神色,谦卑谨慎。

向来粗鄙吝啬的人,看到古人重义轻财,不自私,少欲望,不做坏事,也会因而感到羞耻而悔改,开始施舍众生。

素来怯懦的人,看到古人能超脱生死,坚毅正直,守信用,只求做对的事而不求回报,必然也能振奋意志,不再有所畏惧。

余此类推,就可以学到所有的品行,即使没有办法完全做到,也不会有太过分的行为,也多少能够将学到的品德,运用到日常生活中。

教育子女的首务在于读圣贤书,涵养品德。人只要读了内容纯正的传统经典,心中就能装着正确的思想,能培养仁义礼智信等品德,遇到人生的关键时刻,就会做出正确的选择。

粗食敝衣 都要儿子坚持学业

在颜之推被俘虏至长安的期间,家里经历了一段经济艰难的时期,当时大儿子颜思鲁曾对父亲说:“朝廷没有给俸禄,家里也没有储蓄的钱财,我应该以体力工作来供养家里,可是您却一直督促我在经史上用功苦读,我身为儿子的怎能安心?”

颜之推听了之后对儿子说:“如果你放弃学业而一意求财,即使让我衣食丰足,我吃了会觉得滋味甘美吗?穿了能感到暖和吗?如果你好好读古圣贤书,继承家业,就算粗食敝衣,我也甘心愿意。”语句中流露希望孩子坚持学业的不悔期许。

颜之推从自身的经验,告诉子女:读了这些古代经典,即使不能改变客观的大环境,但也是一项可以自立谋生的专业。人不能一直依靠父亲兄长,因为家乡邦国都不能常保太平,一旦流离异地,就没有人可以庇护你,所以应当要学有专长,而读古书涵养人文素养是其中最容易学的技能了。

读懂历史经典,等于看遍了神农、伏羲以来的各种人与事,对于人生的成败是非已经能了然于心,甚至宇宙神灵的智慧也能通透明白。

教导品行要趁早

在“涵养德行”的中心思想下,颜之推提出教养子女的具体作法。

颜之推推崇古代圣王的胎教之法:怀孕三个月,就要到别宫居住,讲究环境的熏陶,眼睛看的、耳朵听的、吃喝等都要合乎礼仪,有所节制。

他主张教育孩子要趁早,孩子尚在襁褓之间,就要选择明白仁孝礼义的人员来照顾他们;到了会看人脸色、知人喜怒的年纪,就要教诲他们行为的准则。这样孩子长大后习惯成自然,就没有必要体罚孩子了。

人在幼小的时候,精神专注敏锐;长大成人以后,思想容易分散。因此,对孩子须及早诵读诗书,可帮助孩子心神专注,才不致坐失良机。

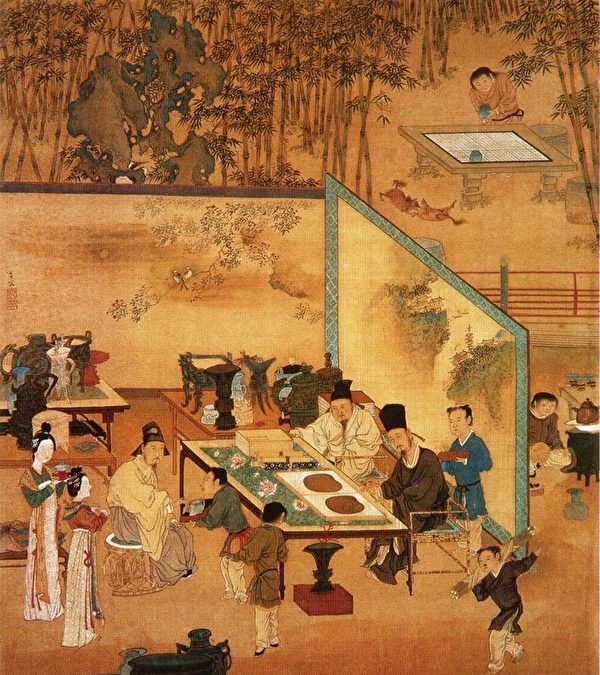

注重礼仪细节

此外,孩子从小须学习谨守规范,言词神色安定,行步恭敬谦和。父母要能诚恳地赞美孩子的品德,多跟孩子聊天,了解孩子的想法,逐渐就能引导孩子发展优势, 去除缺点。

同时,教导孩子要注重细节,清扫该怎样使用畚箕扫帚,进餐时应该怎样使用汤匙筷子,甚至如何咳嗽吐痰,以及该怎样应答长辈、服侍长辈盥洗等,都有一定的规范,不能任由孩子行思散漫。

近朱者赤 近墨者黑

颜之推在《慕贤》篇指出:人年轻的时候,精神性情尚未定型,容易受到友伴薰染,言行举动,虽然没有存心跟朋友学,但在潜移默化中,自然就会模仿朋友。

所以,与益友相处,就像进入满是香草芬芳的屋子中一样,时间一长,自己也变得芬芳起来;与损友交往,就像进入卖鲍鱼的店铺一样,时间长了,自己也会变得腥臭难闻。因此,特别提醒孩子与人交往一定要慎重。

世故人情 点滴心头

颜之推久经世乱,人生历练丰富,见闻广博,对于大家庭中的世故人情,也有深入而细腻地剖析。

例如,对于男女再婚这件事,他以实例说明这件事真的特别难以圆满,不管是对孩子、后母,还是后夫来说;而兄弟分家后,妯娌之间的相处,是影响兄弟感情的关键。

在治理家庭方面,他深觉宜宽猛并济,对待下人亲族应该要宽厚,但是他们如果犯错也要予以责罚。要教导子孙节俭,但不可吝啬。不可虐待媳妇,或重男轻女。嫁娶不可贪冀丰厚嫁妆或聘金。

其中,很多观念还是与现代社会的价值观相融,历久弥新。(待续)

——转自《明慧之窗》

点阅《颜氏家训》相关文章。

责任编辑:王愉悦#