元朝末年,江浙一帶有位與丹溪學派的創始人朱丹溪(名震亨,字彥修)不相伯仲的名醫,他叫葛乾孫。

葛乾孫(1305~1353年),字可久,長洲(今江蘇蘇州)人。他天賦異稟、氣質不凡,且身材魁碩、體力超群。未滿二十歲時,他就喜歡鑽研擊劍之術以及排兵布陣之法,甚至對「百家眾技,靡不精究」,且「通陰陽、律曆、星命之術」。

成年後,他改變了往日的喜好與志向,開始用功讀書,後在科舉考試中出語不凡。那時,主試官只按照固定的取士標準來選拔人才,不肯錄用言辭不羈的人。葛乾孫的文章獨樹一幟、新穎大膽,主試官反覆誦讀、不忍放手,最後還是把他列入第二批的待選名單中了。葛乾孫說:「參加科舉很不值得,難道還要我背離經旨、用諂媚之詞來逢迎主試官嗎?」從那以後,他就不再參加科舉了。當時的史官黃溍很欣賞他的文采,於是勸他出仕,他也沒有答應。但他時常教授讀書人學問,這些人經他指導後,都大有進益、獲益匪淺。

葛氏一家四代行醫,跨越宋、元、明三個朝代,以葛乾孫最為著名。葛乾孫的曾祖父葛思恭以醫術名於宋代;祖父葛從豫博覽群書,尤精於醫;父親葛應雷研究家藏方書,醫術也不同凡響。

葛應雷在世時,劉完素、張元素的醫學流派尚未在南方興起。那時河南有位李姓名醫在蘇州做官,他與葛應雷探討醫術時,極為驚歎,於是把劉、張二人的醫書送給了葛應雷。此後,這二人的醫術便開始在江南一帶盛行。

葛家有祖傳的醫書和藥方,葛乾孫為繼承家業,從小就開始學醫,「考究方脈,三十餘年。」他四處遊歷,看到很多博學的醫生竟然不會治病,於是他「日夜苦心用志,務在中病」。

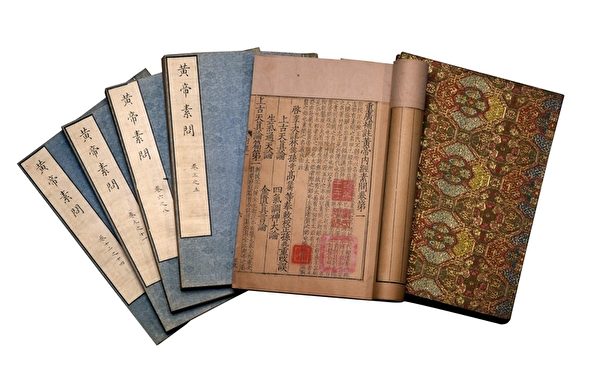

他的醫術渾然天成,治療方法很獨特。這不僅是因他繼承了家學的緣故,也是由於機緣巧合幸遇高人指點所致。葛乾孫在其撰寫的《十藥神書》自序中寫道,「後遇至人,同處三月。斯人極明醫道,精通方術,用藥如發矢,無不中的。」他覺得此人「必神人也」,於是就拜其為師。他「得授奇方一冊,閱之」,「如久旱逢霖,夜行得月,心中豁然。」回到家鄉後,他每次用那些方子,都是「一用一捷,無不刻驗」。

葛乾孫一般不願給人看病,但只要出手治,就會用出人意料的奇招,且療效也令人稱奇。從丞相到地方官,只要他們得了怪病無人能治時,就會請葛乾孫去醫治,最後都是藥到病除。

而對於普通人的怪疾,葛乾孫不用診脈開方,也同樣能應手而愈。有富家女得了一種怪病,其四肢麻木,兩眼直瞪前方,不能進食。其他醫生都看不好,只得請葛乾孫去診治。他到了女子房中,一看便知究竟。於是,他命人將房中的香奩、流蘇等含有香料的梳妝用品全都清理出去,然後挖了一個地坑,只把那女子放在裡面。葛乾孫叮囑其家人,如果女子的手腳動了,就去告訴他。過了許久,那女子果然抬起手腳,嘴裡還發出唿聲。葛乾孫又給她吃了一丸藥,第二天,她自己就從坑裡出來了。原來,此女平日裡愛用香料,她的脾臟被有毒性的香氣所侵蝕,所以才會有此症狀。

一位書生得了傷寒,出不了汗,等葛乾孫見到他時,他已發狂,沿著河邊拚命奔跑。葛乾孫索性就把他推到水裡,並且好一會兒才把他撈上來,再用厚棉衣把他裹住。最後,他汗出來了,病也好了。

葛家鄰居有一婦人即將臨盆,但氣逆難產,腹痛不已。葛乾孫過去看罷,用手擊案,厲聲大喝。婦人一驚,就順利地產下了一男嬰。葛乾孫說:「我看你臉色發青,氣機上逆,這是腹中的胎兒在往上頂,再遲就救不了了。如今你猝然受驚,孩子才能生下來。」

有一人經常腹痛,葛乾孫看過後,對其家人說,這人腹中有隻肉龜。他說:「等病人熟睡後,我才能用針刺其腹部,這事不能讓病人知道,否則他腹中的龜就會藏起來。」這家人聽罷,給病人灌了很多酒,讓他昏昏睡去,然後趕緊把葛乾孫請來。葛乾孫用針急刺病人的腹部,病人一下就驚醒了,接著喝下一碗瀉藥,就把龜排出來了。只見那龜的頭上還有小孔,正是那針刺中的地方。

葛乾孫一生療疾如神,而在製作藥材時,他也十分謹慎,他曾經把大黃炒變了顏色,於是就全部扔掉不用了。葛乾孫對待醫學態度嚴謹,為人「倜儻而溫雅,慈愛而好施」。他與人交往時,從不看其身分,治病時一視同仁,盡心盡力地為病人醫治。有時,貧苦之人拿祭祀用的紙錢來換藥,他也不介意,就按照病的輕重,挑選上好的藥材贈與他們。他用心至仁,因此無論是否賢德的人,都對他禮敬有加。

那時,葛乾孫的大名已響徹大江南北,吳人遊歷四方時,總有人問起他;各地的士大夫經過吳地時,也必定會去拜訪他、向他請教。

葛乾孫療疾如神,料事也如神。元朝至正十二年(1352年),有徽軍入江浙,吳人都很害怕。浙西廉訪僉事李仲善找到葛乾孫,與他商議對策。葛乾孫勸他修築城牆、以守為攻,並請求讓自己來負責此事。李仲善聽了他的話,立即覺得膽氣十足,於是依計行事,築起了城牆。最後,葛乾孫的辦法很奏效,當地老百姓都平安無事。

徐顯在《稗史集傳》中記載,元至正十三年(1353年)正月,葛乾孫跟他一起遊開元佛舍時,悄悄對他說:「我聽說中原地區的豪傑正在起事,但我來不及參與了,這是命。」葛乾孫又說:「六氣淫厲,我命犯司地(一說咸池),很危險,快要死了,而大限就在秋天。」徐顯不信:「何至於如此!」一個月後,葛乾孫果然病倒了,但徐顯去看他時,他依然有說有笑,並無痛苦。等到七月入秋,一日葛乾孫沐浴完,就安然離世了。這年,他四十有九。

葛乾孫一生所著的詩、賦、記、頌、銘、贊、引、序、論、說,有若干卷。除了《十藥神書》,他撰寫的醫書還有《醫學啟蒙》、《經絡十二論》。他的兒子觀、晉、渙、升,個個都很孝敬、敦厚、謹慎,亦能繼承家學。@*#

參考資料:

元‧徐顯《稗史集傳》

明‧黃暐《蓬窗類記》

《明史‧列傳》卷二百九十九

《古今圖書集成醫部綜錄醫術名流列傳》

明《霏雪錄》

明《吳縣誌》

責任編輯:李婧鋮◇