值得深思的是,颜之推对子孙的叮咛中,还包涵了心灵的信仰与生命的最终归向。

儒家五常对应佛家五戒

南北朝时期政权更替频仍、杀戮业重,但却是民族融合,以及儒、释、道思想汇集的灿烂时代。颜氏家训虽然是一本教导子女的书,但是从中可以窥见颜之推对于三教都有通透的领会,是个学思深入的明白人。

颜之推家族虽然代代承传儒学传统,但却是笃信佛法,他还著述《冤魂志》、《集灵记》等阐释因果轮回的书籍。他指出清谈玄学的谬误,并深入驳斥人们对佛教的质疑与污蔑。在实务上,他则是教导子孙如何在思想剧烈撞击融会的时代,中道而行。

颜之推认为,修炼成仙的事,并不完全是虚假。但从当时佛学的层次来看,纵使能修成神仙,还是会有死亡的时候,因为毕竟无法修出世间法之外。所以他不愿让子孙沉迷此道。

他认为养气调息,吃些枸杞、黄精,早晚扣齿三百下,学学这些养生的方法也不错,但不可太入迷。

在他的认知中,佛家与儒家在浅层次上是相通的。他认为儒家的仁义礼智信,对应佛家的五戒:仁就是不杀;义就是不盗;礼就是不邪;智就是不酒;信就是不妄。最终的理念都是使人有所节制,但是佛理还是高于儒家学说的。

世乱在劫 挺身为佛法辩论

南北朝时代,佛法已然盛行。很多君王都是笃信佛教,积极弘法。然而,当时佛法流派不一,个人认识深浅不同,因此产生了一些极端的现象,例如梁武帝亲自登坛讲经说法,率领万人皈依,设斋供僧,推动各种法会、佛事,甚至四次舍身同泰寺,出家为僧,每次都是朝廷花了大量的金钱把他赎出来还俗。

从颜之推为佛法辩护的内容来看,他对佛法的理解是很深入的。

有人质疑,佛教中所说的现实世界之外的世界,那些神奇诡异的事情是荒唐不经的。

对此,颜之推也力陈:那些极远极大的东西,是无法测量出来的。人类所知的世界实在太有限了。潮汐的涨落,是靠谁来节制调度?银河悬挂在天空,为什么不会散落下来?很多事情看似寻常,其实都有高层次的力量在安排。

其次,有人认为佛教因果报应之说只是一种欺诈蒙骗的伎俩。

对此,颜之推反驳说,佛教因果报应之说的证据,如影随形,耳闻目睹非常多。善有善报,恶有恶报,有时报应之所以没有发生,是因为时间还没到。

穷苦不改其乐的颜回为何短命而死?伯夷、原宪有至德却挨饿受冻;精于偷窃的盗跖为什么长寿?无德的齐景公为何富足强大?如果我们从前世福报、业报来看,一切就都清楚明了了。

其三,有人认为和尚、尼姑中多数不清白,佛院寺庙乃藏奸纳垢之所。

颜之推驳斥:自从开天辟地以来,总也是不善良的人多过善良的人,怎能要求每个人都清白高尚呢?有些人明明看见名僧们的高尚德行,却不予称扬;一看到那些平庸僧人的粗俗行为,就竭力指责诋毁。

况且,修习佛法不精进,难道是佛法的错吗?世人学习《诗》《礼》不用功,难道是《诗》《礼》之书有误吗?

第四,认为佛教耗费金银财宝,和尚、尼姑们不纳税,不服役,这是对国家利益的一种严重损害。

对此,颜之推说明:佛教修持的方法有许多种,出家为僧只是其中的一种。如果一个人真心修行,就不必非得剃头为僧。当今的乱象,是因为执政者不能够节制佛事,才使得那些非法起造的寺庙越来越多,使得那些不事生产的僧人耗空国家税收,这不是佛教大觉的本旨。

第五,认为即使有因果之事,怎能让这世的某甲吃尽苦头,而让下一世的某乙得到好处呢?这是不同的两个人啊!

颜之推为其说明生死轮回的道理:人的形体虽然死去,但精神仍旧存在。人生活在世上时,觉得自己与来世的自己似乎没有什么关系,等到他死了以后,才发现自己与前世的自己密不可分。

现时处在贫贱疾苦境地的人,没有不怨恨前世不修功德的。就从这一点来说,怎能不早修功德,为来世留余地?

如果能够有一双可以透视未来的天眼,让这些人照见自己的生命的生死轮回,他难道不感到害怕吗?一个人修身求道,可以救济多少苍生?免掉多少人的罪业啊!

了悟生死 死后要求子孙薄葬

一般老人讳言死亡,颜之推在家训中的最后一篇,却把这事说白了:

“在这样的世道中,多少人死于战乱,我能活到六十岁,真的很幸运了,面对死亡,心中感到很坦然。当大去之日来临,只要帮我清洗一番,穿件家常的衣服,一口薄棺,也不用任何陪葬物品,找块地就埋了。灵堂上供个开水、白粥、干果就好,也不用通知亲友来祭拜。”

“儒家讲究孝道,还要四时祭祀,佛家是没有这些说法的。如果真的想报答父母的恩情,就在七月半时盂兰盆会(中元节)上拜一拜就可以了,也不用在坟前守丧了,大家还是要以传承家业,光大门户为要务,不用守着枯朽的坟土,浪费生命了。”

在佛法的修行中,颜之推已了悟生死,一番遗言,无所罣碍。

家庭教育成功 子孙成为人中龙凤

自颜之推之后,颜氏家族持续兴盛,子孙皆是人中龙凤,对于中华文化的奠立贡献良多。颜氏家族家庭教育的力量,昭然体现,不言而喻。

颜之推有三个儿子,长子颜思鲁博学善属文,次子颜愍楚精于历法,北周亡后,都入隋为官。小儿子颜游秦先后仕于隋、唐,性情恬淡,爱民如子,还撰写《汉书决疑》一书,为当时学者所敬重。而其孙子颜师古(颜思鲁之子)也是训诂学的著名学者,颜游秦和颜师古当时有大颜、小颜的美称。

三个孙子,除颜师古之外,颜相时、颜勤礼分别是谏议大夫、弘文崇贤学士;三世孙颜昭甫聪颖绝伦,工于篆籀草书,举朝闻名。四世孙颜惟贞是太子的老师,颜元孙官至刺史,撰写的“干禄字书”奠定后世字书的基础,闻名当世。

五世孙更是人才辈出,其中最著名的就是常山公颜杲卿和大书法家颜真卿。

颜杲卿在力抗安禄山的战役中,痛失爱子,即使被拔舌,还是詈骂贼人不止,气绝而亡。

颜真卿的书法气势宏伟,遒劲有力,人称“颜体”,是中华文化的珍宝。他一生忠心护国,曾亲率三十万大军与安禄山对抗。唐宪宗时,担任特使前往劝诫作乱的李希烈,受到许多羞辱与胁迫,被拘禁多年,不屈而死。兄弟两人气节磅礡,义薄云天,因此留名青史,百世流芳。

巨变的时代 从传统文化中找珍宝

自民国以来,西方教育理念,如潮水般涌入,该怎么教育孩子,孩子该学什么,各式学理日新月异,众说纷纭。

现今,疫情的蔓延,揭示了巨变时代的来临。百岁的耆老忍不住感叹:“我活到这把年纪,从没看过这种局势啊!”的确,未来的世界会是什么样子,谁也不敢预测。

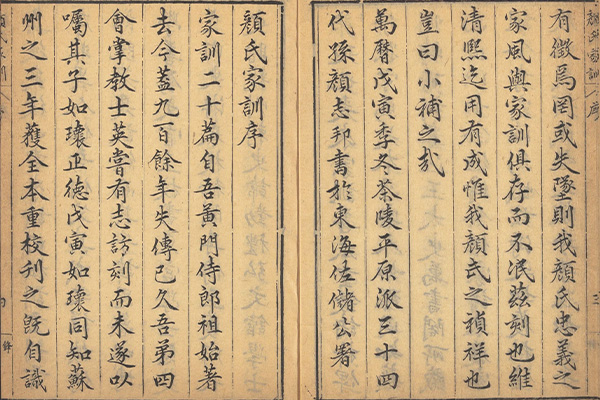

那么,在当前不确定的年代中,在此莫衷一是的各式思潮中,什么才是我们应该留给子孙的珍宝呢?《颜氏家训》的流传,穿越了时代的更迭、历史的兴衰。颜氏家族的历史演绎,或许能帮助现今的人们,从传统的文化角度中找到方向。(全文完)

——转自《明慧之窗》

点阅《颜氏家训》相关文章。

责任编辑:王愉悦#