忽然,喬凡尼跟一個小女孩玩了起來,他的動作向來比較大,差點害她跌倒。小女孩看來並沒有嚇到(還沒有),但我之前遇過類似情況,所以大聲提醒他:「喬,不能欺負人家。」

這句話讓小女孩的父親有所警覺,他原本坐在不遠處跟另外一位先生聊天,這時像貓察覺到危險豎起了鬍鬚,但還是留在原地,沒有採取行動,沒有走過去把女兒帶走,維持警戒狀態片刻後,回頭繼續聊天。

小女孩爬上溜滑梯,喬凡尼的注意力則被其它東西帶走。公園的一棵樹上有兩隻烏鴉啞啞叫,似乎在互相挑釁。在那個季節,那一天熱得很反常。反常,卻很迷人。我在陽光的撫慰下聽安東尼·凱迪斯唱著:「我願與小鳥分享這寂寥的景色。」

就在那一刻,我看到一個約十歲、十一歲的小男生騎著腳踏車經過。他跟另外兩個朋友,看得出來他是三個人裡面帶頭的那個。他漫不經心地踩著踏板,每個動作都很有自信,旁邊的人像蝗蟲過境鬧哄哄的時候,他只露出淡淡的微笑。

我很喜歡觀察人,那是免費的表演,可以從中學到很多東西,因此我繼續盯著他們看。他們假裝互相追逐了一陣子,然後停在飲水機前喝水。其中一個穿著螢光黃外套、滿頭捲髮的男生喝了一大口之後,對著另外兩個人噴水。那兩人為了不被噴濕,拚命閃躲。

帶頭的那個—身穿紅色刷毛外套,頭戴棒球帽—轉頭看著喬凡尼和小女孩玩耍的那個遊樂區,跟小夥伴說了幾句話。這回換成我像貓咪一樣豎起了鬍鬚。我眨了眨眼,看著他們三個拋下丟在地上的腳踏車,往喬凡尼和小女孩走去。我發現我認識他們。

那個穿紅色刷毛外套的男孩叫亞柯波,是我們學校三年級學生保羅的弟弟。他如果看到我和喬凡尼在一起,或者只要把我和喬凡尼聯想在一起,一定會去跟他哥哥說。

我不記得當時喬凡尼在做什麼,但肯定是他自己發明的奇怪玩法,例如讓暴龍和迅猛龍在空中搏鬥,然後地上出現一個大洞,把兩隻都吸了進去,同時還有樹枝和樹葉串聯組合引發的核爆。

「欸,你們看這裡。」亞柯波走到喬凡尼身邊:「這是什麼?」

另外一個男生環顧四周,看有沒有大人準備過來保護他兒子。沒有,放眼望去沒有大人,只有一個懦弱的哥哥坐在不遠處,一邊聽嗆辣紅椒的歌,一邊用手指在長凳的木板上刮擦,以發洩內心煎熬。

喬凡尼什麼都沒察覺,繼續玩他的遊戲,彷彿把自己關在一個時空氣泡裡。他看不見,也聽不見那三個人,但我跟他相反。因為風向的緣故,他們說的話我聽得一清二楚,簡直像他們就站在我面前說話,我伸手便能觸摸到。

「你們有沒有看到他的臉?」

「還有舌頭,那舌頭怎麼回事?我真不敢相信。」

「喂,扁頭,你在幹麼?」

他們三個把喬凡尼圍在中間,類似印地安人包圍車隊的樣子。這時,喬不得不注意他們。他抬起頭,眼睛透過鏡片看著那三人。我離得太遠,看不清楚他的眼神,但我敢肯定那是他諸多標準表情之一,對外來者表達他的疑惑、厭煩和不安。

亞柯波彎下腰,用手指敲了敲他的額頭。

「嗨,裡面有人在嗎?」

另外兩個放聲大笑。

這就是那種時候。是哥哥應該站起來,衝著亞柯波走過去,以一副我還有更重要的事要做的氣勢,問他有什麼意見的那種時候。

我告訴自己,站起來啊!讓他看看你是他哥哥。快站起來。你應該站在他那邊,媽的,過去啊!

穿黃色外套的男生說:「你們覺得如果我靠近他,他會咬我嗎?」

另外兩個捧腹大笑。

我動彈不得。我彷彿剛跑步回來喘著氣,屁股卻黏在長凳上。我反覆告訴自己應該站起來,應該走過去挺他,但我的聲音聽起來像來自一口深不知底的井,懶洋洋的,像在催眠。

「他的眼睛像中國人。」其中一個男生說。

「說幾句中文來聽聽……你會說什麼?中文的『笨蛋』怎麼說?」

那三個人再次大笑。

喬已經明白他們不是在跟他玩,雖然他並不在意別人捉弄他。他要的不多,一點點就已足夠。他只需要一個哥哥,一個如假包換的哥哥。不是像我這樣裹足不前的哥哥,是可以跑過去趕走那些小混蛋的哥哥,就跟趕走亂挖花壇的流浪狗一樣。

他要的不多,只要讓他可以假裝什麼事都沒發生就夠了。所以他回頭看我,要求我把他認為我能夠給他的那一點給他。

他在尋找我的視線。

我低下頭。

全神貫注聽著安東尼·凱迪斯唱:「我希望你看見疤痕。」

這時,亞柯波伸出舌頭,對我弟弟發出一個很討厭的聲音。

喬氣急敗壞地大喊:「暴龍!」

他用盡全身力氣大喊:「暴龍!」

他要暴龍拯救他,因為他知道我放棄了他。

「暴龍!」他喊了兩遍、三遍、四遍,但唯一聽懂他在喊暴龍的人是我。他那個軟弱無能的哥哥。喬口齒不清,所以沒有人聽懂他在說什麼,讓那三個男孩更加志得意滿。

我沒有抬頭,但眼角餘光瞄到小女孩的父親走了過去。亞柯波和他的朋友也看到了,以為那是他們正在欺負的那個小笨蛋的父親或叔叔,轉身就跑。那位父親彎下腰幫小女孩整理衣領,說了幾句話讓他女兒露出微笑,然後牽起她的手離開。

我看著他們消失在噴泉後面。

亞柯波和他的兩個跟班也已踩著腳踏車揚長而去。

這時我才站起來,向喬凡尼跑去。

公園裡的人都走光了,沒有壞小孩,沒有其他小朋友,連老人和狗都消失了。既然沒有半個人,於是我跪在喬身旁。他即使有些悶悶不樂,還是跟沒事一樣繼續玩耍。我忍不住哭了……

*祕密招呼手勢:伸手滑掌打響指

這個世界總是繞著我一個人轉。也對著我一個人轉。在十四、五、六歲的時候,這樣應該很正常吧!像書和電影,都能幫助我看見自己,看見喬,看見不同世界的人生。

偶爾,在我最意想不到的時候,例如《絕命毒師》影集第三季中的毒蟲傑西·平克曼和女友珍,能讓我理解喬凡尼的某些堅持。他執意重複做某些動作,例如反覆扔擲玩偶,或是連續好幾天看同一本書,從頭看到尾之後又從頭看起。

我以前認為這些行為是因為有病,是功能障礙,其實富含哲理。有一集,傑西和珍在討論美國當代藝術家喬治亞·歐姬芙的作品,她有好多幅畫都畫同一扇門。傑西問做這樣的事有什麼意思,珍回答他:

「所以我們不管什麼事都只能做一次?……可是每一天都不一樣,每一天都是新的體驗。」

「問題是……一扇門?」傑西說:「她為一樣東西著迷就必須畫二十次,直到那個東西完美為止?」

「不是,我不這麼認為。沒有什麼是完美的。」珍答道:「那是她家的門,她喜歡那扇門,對我來說,這就是她畫門的動機。」

如此而已。

跟歐姬芙喜歡那扇門一樣,喬喜歡扔擲玩偶,每天看同一本恐龍書,而且持續不斷地重複,讓那種感覺停留越久越好。就跟我媽媽拍我學騎腳踏車的道理一樣。

生活中有喬,就像在兩個極端之間擺盪,開心和難過,行動和思索,不可預期和可預期,天真和天才,秩序和失序。

喬會突然撲到地上,假裝自己不小心跌倒。

喬會把他要執行的每個行動寫下來。

喬會救下奶奶準備做大餐的蝸牛。

如果問他抱在手裡的是玩偶或真的狼,他會說:「真的玩偶。」

喬會絆倒小女孩,再扶人家站起來,拍拍對方後問道:「你還好嗎?」

喬說非洲有斑馬,美國有水牛,印度有大象,歐洲有狐狸,亞洲有貓熊,中國有中國人。如果看到中國人從身邊經過,他會笑著拉起自己的眼尾,其實他本來就有一雙鳳眼。

最讓他天人交戰的是,暴龍究竟是肉食還是草食動物。

他覺得老太太都很難對付,而且會口無遮攔地跟遇到的每個老太太這麼說。

如果看到告示牌上寫著「禁止踐踏草皮」,喬會把牌子轉過去,然後往草皮上踩。

如果讓他去幫你拿電話,順便問爸爸要不要喝湯,他會去問爸爸要不要電話。

他會說他一個人辦得到,要你離開,但聲音裡的猶疑不決讓你知道他是說給自己聽的,為了給自己打氣。

喬不明白他的影子為什麼一直跟著他,三不五時會猛然轉過身去檢查影子還在不在。

喬代表一切,但最重要的是,他代表自由。他的自由無拘無束,讓我也興起了追隨自由的念頭。

喬再度成為我的超級英雄。他讓我驚喜連連。

***

兩年後的一個下午,喬走進廚房,把他在美術課畫的一幅圖畫拿給我看。我沒能立即看出他畫的是什麼,因為他拿給我的時候是倒過來的,好讓我一眼就能看見標題和成績:「戰爭一景。一百分」。

於是,我們做了一個伸手滑掌打響指的招呼手勢以示慶祝。然後,我把圖紙翻過來,背面寫著:「喬凡尼·馬札里歐,獨自坐在長凳上吃冰淇淋的女孩,21×29.7公分,粉彩筆,圖紙顯然是從朋友手中搶來的,喬久內中學典藏,馬札里歐基金會捐贈。」

我看了半天沒看懂。老師要求他畫戰爭,結果他突發奇想,畫了一個女孩在吃冰淇淋。我沒有立刻發表意見,等喬走開後,便對媽媽說:「所以,老師根本都送分數給他。」

「看起來是。」艾莉綺同意我的說法。

媽媽問我們為什麼這麼想。

「為什麼?因為那幅畫根本看不出所以然。跟戰爭毫無關係,卻得了一百分。」

話題到此結束。

那天晚上不知為何,我突然想要寫點什麼。我打開日記本,正要開始寫的時候,看見床頭櫃上放著喬的那幅圖畫,他在午餐後拿給我看的那幅畫。我再次問自己,那張不符合主題的抽象畫到底為什麼可以拿一百分?我試著從顏色和形式分析,沒有結果。我覺得那幅畫裡有某樣東西是我無法理解的。為什麼要畫女生?為什麼有冰淇淋?為什麼她一個人?為什麼沮喪地坐在長凳上?這幅畫想傳遞什麼訊息?

可以單純把這幅畫視為他的一次異想天開。

也可以單純認定是喬沒搞懂圖畫的主題。

這樣多簡單。但我想起這位美術老師以前也教過我,她會為每個學生的畫作寫評語。我下樓找到喬的書包,拿出美術課的作業簿,翻開最後一頁,果然看到了評語,上面寫著:

「班上所有學生得知主題是戰爭,都畫了槍、大砲、手榴彈、死亡。只有一個人例外。喬凡尼·馬札里歐選擇用他的方式呈現戰爭:女孩是一名遠赴前線作戰的士兵的未婚妻,她要去買的是喬凡尼·馬札里歐認為全世界最美好的東西,冰淇淋,但是她只能一個人去。」

戰爭也意味著:獨自去買冰淇淋。

(這個說明由喬凡尼·馬札里歐提供,我們共同完成。)

了不起!喬凡尼!◇(節錄完)

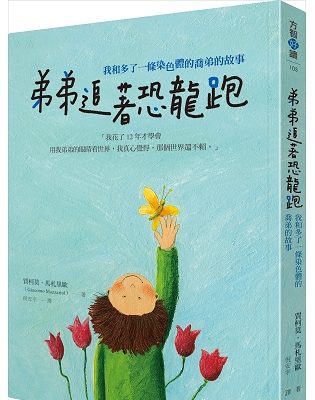

——節錄自《弟弟追著恐龍跑》/方智出版社

責任編輯:李昀

點閱【弟弟追著恐龍跑】系列文章。