比爾特摩莊園:盡享榮華富貴之地

美國19世紀一位豪門家庭的成員在北卡羅來納州(North Carolina)西部實現了他的建築夢想,他將其命名為「比爾特摩莊園」(Biltmore Estate)。莊園名稱可能源自喬治‧范德比爾(George Vanderbilt)家族祖先位於荷蘭的遺產,「Bildt」指的是荷蘭一處小鎮;而古英文單字「more」的意思是連綿起伏的高地鄉村,可能源自著名建築師理查德‧莫里斯‧亨特(Richard Morris Hunt)設計的「法式城堡豪宅」(the French chateau-style mansion)。莊園外觀採用城堡風格是亨特和范德比爾遠赴歐洲旅行得來的靈感;特點包括陡峭的斜屋頂、屋頂線條的裝飾,以及華麗的尖頂飾(finials)、尖塔(spires)和塔樓(turrets)。

這座奢華建築的內部有250間房間,其中臥室35間,浴室43間,還有65座壁爐。莊園擁有相當先進的科技,安裝了室內管道和電力(這在1800年代末期可是奢侈的享受)。此外,莊園還有室內游泳池、健身房和保齡球館;甚至還有足以容納一個人的升降機。圖書室和宴會廳後面有一個「祕密」通道系統,直達主臥室的壁櫥區域。這些通道主要由范德比爾的僕人使用。

1895年12月24日適逢佳節,莊園對外開放慶賀喬遷。當遊客走近時,會看到石板瓦與銅製的屋頂、石灰岩和鋼鐵建造的豪宅,背景是廣闊的阿帕拉契山脈(Appalachian Mountain)群峰。遊客和貴賓沿著石灰石台階進入宅邸,兩側有如真實大小的石獅雕塑站崗;穿過敞開的鐵門後,進入挑高的前廳。莊園還設置釀酒廠、大型溫室、花園、寵物園、池塘,以及供散步和騎自行車的步道。

宴會廳(the Banquet Hall)是比爾特摩莊園最大的房間,長72英尺、寬42英尺、高70英尺。超長餐桌旁的牆上掛著16世紀佛蘭芒(Flemish)風格的巨幅掛毯,搭配莊園建築師理查德‧莫里斯‧亨特設計的手工雕刻軟墊椅。另外,有一些歐洲國家的國旗高掛在三口壁爐上方,壁爐上方的簷壁則裝飾著一條雕刻飾帶(frieze),作品名為「追逐歸來」(The Return from the Chase)

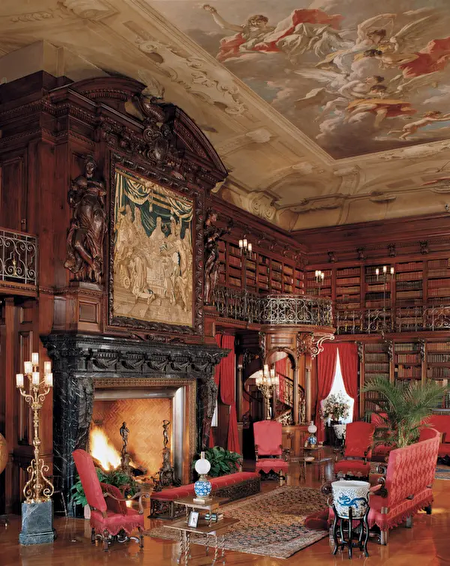

喬治‧范德比爾很喜歡圖書室(the Library)。這裡收藏10,000多冊書籍,當中許多書不僅稀有而且獨一無二。壁爐的雕刻出自奧地利裔美國雕塑家卡爾‧比特(Karl Bitter)之手。天花板畫作《極光戰車》(The Chariots of Aurora)是18世紀畫家喬瓦尼‧安東尼奧‧佩萊格里尼(1675-1741,Giovanni Antonio Pellegrini)的作品,來自意大利威尼斯庇薩尼宮(the Palazzo Pisani)(譯註3)。

伊迪絲‧范德比爾(Edith Vanderbilt)夫人的臥房從金色搭配紫紅色的窗簾和寢具以及金色絲質牆面就能看出其奢華的質感,而帶遮篷床簾的四柱床(canopy bed)讓整間臥房顯得富麗堂皇。橢圓形的穹頂天花板有著多層次的裝飾飾條。

通往圖書室的路上有一條90英尺長的掛毯畫廊(Tapestry Gallery)。畫廊壁爐上方鑲嵌著與之相配的中世紀狩獵場景,與掛毯畫廊的巨型掛毯融為一體。這些掛毯屬作品《七美德的勝利》( The Triumph of the Seven Virtues)系列的一部分,1525至1535年在比利時創作。天花板以手繪木梁組成。

室內冬季花園(the indoor Winter Garden)主要用來種植季節性植物和花卉。放眼望去有座特別的噴泉,以大理石與青銅製成,噴泉中有小男孩與鵝的雕像。視線朝上看去,可見精緻的手工橡木與胡桃木窗格帶來的自然採光。垂掛的青銅吊燈讓范德比爾家人能在天黑後繼續使用花園。

譯註:

1.尖頂是一種高大、細長、尖銳的結構,裝飾於屋頂、教堂或塔樓的頂部。哥特式教堂尖頂起源於12世紀。

2.簷口是指環繞建築屋頂或牆面的水平裝飾性線腳構造。簷口凸出於牆面或柱列之外,可保護牆面,使雨水不直接打在牆面上,同時有助宣洩屋面的雨水。簷口是屋簷的一部分,但不是屋簷,簷口通常有較多的裝飾,多不具功能性。

3.天花板的畫作《極光戰車》約創作於1720年代,由13幅畫布組成,是喬瓦尼‧安東尼奧‧佩萊格里尼流傳下來的少數畫作之一,由范德比爾祕密購自一意大利威尼斯家族,在巴黎修復後運來比爾特摩莊園安裝。

原文:Biltmore Estate: Where Affluence Abounds刊登於英文《大紀元時報》。

本文僅代表作者個人觀點,不一定反映《大紀元時報》的立場。

責任編輯:茉莉◇