這些美麗精緻的小喇叭吹著的神祕樂章,可能是一首喚醒太陽的晨歌。

小時候,喜歡在晨光裡去採那開滿路邊的各色野生牽牛花,層疊倒穿在一種草莖上,好似彩色的小長燈籠。後來,記住南宋詞人蔣捷,便是因他的《賀新郎‧秋曉》:「月有微黃籬無影,掛牽牛數朵青花小。秋太淡,添紅棗。」

日漸寒冷的清晨裡,經常能見到的花,可能就是牽牛花了。且不說人家的牆頭、籬架和陽台,或濕地中的蘆葦,便是拆遷工地髒亂的磚瓦石堆,草色萎黃的乾旱坡地,古老破舊的屋頂……一些以為不會有花的地方,也常能看到一串串作藤生花的牽牛花,使許多本已有些不堪的所在,多了一種別具情趣的韻致。

所見到的牽牛花顏色非常多,早已不是「青花」一種。紫藍、深藍、淡藍、淺粉、玫紅、棗紅、藕荷、玉白、「三色」……有些還鑲嵌著白色的花邊。還有一種竟然是極美的淡紅,重瓣,帶著若有若無的白邊,很少見,被視為珍品。其花籽深黃,而不是大多數牽牛花籽的黑色。因不知其名,就學李時珍將牽牛花籽按顏色深淺稱為黑白丑的方法,叫她「白丑」。

在古籍中,牽牛花最初便是以花籽入書,見於約1800年前漢朝末年成書的《名醫別錄》,那是一部秦漢醫家陸續匯集起來的3卷本藥學著作。

牽牛花以花入詩入文,好像多見於宋朝。諸多宋朝詩人都有以牽牛花為題的詩作,佳句可圈可點。因古代傳說中牽牛花對應牽牛星,牽牛花詩常別有一種仙家的神祕之美。如,秦觀的「仙衣染得天邊碧」,林逋山的「天孫滴下相思淚,長向深秋結此花」……

南宋四大家之一的范成大,其《峨眉山行記》中,以三種花形容奇美絕倫的「娑羅樹」花,三種花中,就有牽牛花。

國劇與國畫,都是中國的珍貴國粹。民國期間,國劇大師梅蘭芳、國畫名家齊白石,都對牽牛花情有獨鍾,牽牛花凝聚了兩位著名藝術家的因緣情誼。

梅蘭芳非常重視戲劇服飾的配色,認為「中國戲劇的服裝道具,基本上是用複雜的彩色構成的」。觀賞牽牛花使他得到配色的美學啟示,覺得「比在綢緞鋪子裡拿出五顏六色的零碎綢子來比劃要高明得多」。為此他精心種植牽牛花,並育出許多新種,赴日演出還帶回日本的牽牛花品種。

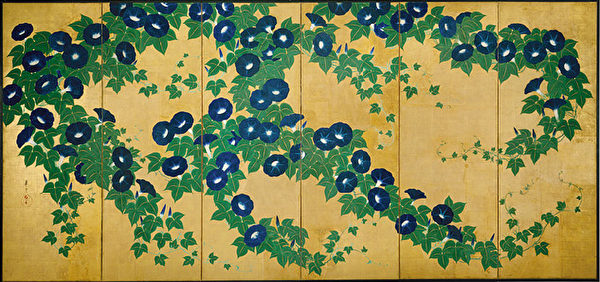

在中國畫裡,牽牛花已是花鳥畫的一個常見題材。齊白石便擅畫牽牛花,他的「紅花墨葉」畫法,以洋紅蘸胭脂畫花,濃淡濕墨畫葉,乾墨焦墨勾勒藤蔓,別有創意,自成一家。而他畫牽牛花,緣起於民國九年秋牽牛花開時節,在梅家與梅蘭芳的初次相識,梅家的牽牛花,有「百來種樣式」,或嬌豔奪目,或淡素清雅,許多花竟大如碗口。他一見傾心,感歎「真是見所未見」。

綴玉軒,梅蘭芳的書房。每當牽牛花盛開之時,同好者都在此各出精品觀賞,並邀請不養花的友人品評,常是梅家勝出。齊白石總是欣然而至。他的牽牛花畫作,很多作於與梅蘭芳交往時期。其中一幀牽牛花圖,特地題字曰「梅畹華家牽牛花碗大,人謂外人種也,余畫此最小者」。

牽牛花看上去挺像是吹奏樂器喇叭,漏斗狀的花冠有如喇叭口而宛若絲絹,微長的花管有如喇叭管且瑩潔如玉,故而亦稱「喇叭花」。她們一般只在早晨日出之前開放,在日本有「朝顏」之稱。太陽出來後,牽牛花會漸漸謝去。倘若天氣多雲或陰,見不到太陽時,花則一直堅持開到中午,甚至下午。

於是想,如果這些美麗精緻的小喇叭在吹著人們難以聽見的神祕樂章,那極可能是一首喚醒太陽的晨歌。

宋人姜夔的《詠牽牛》,有「滿身秋露立多時」的詩句。這些小小的喇叭,確常綴滿晶瑩的晨露。或許她們在喚醒太陽之前,先要苦苦地喚醒自己,而這露珠,其實是從心中沁出的清淚,所以才彷彿洗過一般清麗無比。

聽說,佛家徹悟的境界,即是如人覺醒、如日開朗。這樣吹出來的晨歌,一定是清音裊裊,宛轉縈迴,一如牽牛花纖長旋繞的柔藤。

梅家那獨特的牽牛花,今天已無緣見到,據說是特地抑制了纏繞芽的生長而沒有藤的,理由是牽牛爬藤會花開甚小,色澤單調。

不過總以為,即使果真如此,牽牛花開得再大、色彩再豐富,如果沒有了藤,她的美也會減色許多。不會再因藤的纏結曲伸而顯出花的疏密有致,也不會再有那種難得的飄逸飛動之感。

敦煌的飛天,並沒有雲彩襯托,卻依然像是在天上飄飛,是因為她們有飄然飛動的長帶,牽牛花的藤,不正像是這樣的長飄帶麼?@*#

點閱【花意詩心】系列文章。

責任編輯:李婧鋮